妙見山1号墳にて

前回紹介しました体験講座「遺跡ウォーク2 香川の前期古墳を歩く!」に続いて、10/29(土)に「遺跡ウォーク3 妙見山古墳・相の谷1号墳を歩く!」を実施しました。参加者は22名でした。この日も、天気予報では雨でしたが、雨に遭うことなく、行程を終えることができました。

博物館・大洲・松山・今治にて参加者が乗車後、妙見山1号墳・大西藤山歴史資料館に向かいました。

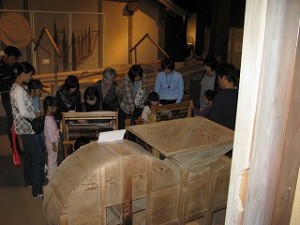

妙見山古墳は昨年、国史跡指定を受け、ガイダンス施設である大西藤山歴史資料館も7月に常設展示をリニューアルされました。今回の講座では、資料館の展示リニューアルに合わせて特別展での資料の借用を見合わせた妙見山1号墳の出土遺物と同古墳を現地でじっくり見学することにしました。

約1時間半近くかけて、同古墳と資料館を見学後、今回のもう1つの見学地である相の谷古墳群へバスで移動しました。

見学前に来島海峡大橋を眼前にしながら昼食をとり、相の谷古墳群に向かいます。

この古墳には、2年前に遺跡復元画の作成のため、イラストレーターの早川和子氏と一緒に訪れました。その際は、雑木林の中にあり、主体部の跡も発掘調査後、長年放置されたままで古墳見学に慣れている人でなければ、どこが前方部なのか、どこが後円部なのかを判断することができない状態でした。

相の谷1号墳 主体部にて

相の谷1号墳 主体部にて

しかし、昨年から周辺でボランティア活動をされている「しまなみ海道周辺を守り育てる会」によって、古墳周辺の環境整備が始められ、非常に見学しやすくなりました。今回の見学にあたっても地権者の確認・承諾を得て頂いたくとともに、見学路の伐採作業をして頂きました。

相の谷1号墳 前方部にて

また、下見の際に2号墳の場所を地図とともに示させていただいたところ、数日前に2号墳付近も見学可能なように伐採して頂いていました。

といっても妙見山古墳のように整備されている訳ではないので、参加者の方には午前中に「前方後円墳」のイメージを持っていただき、そのまま、午後に相の谷1号墳を見学してもらうように促しました。

30分近く、測量図を基にどこが前方部であるか、後円部であるかを確認しながら、1号墳と2号墳を見学しました。1号墳には、今回の見学に当たって、同会の活動状況がパネルで紹介されており、参加者ともども注意深く、拝見するとともに、感謝した次第でした。

「しまなみ海道周辺を守り育てる会」作成パネル-1

「しまなみ海道周辺を守り育てる会」作成パネル-1

「しまなみ海道周辺を守り育てる会」作成パネル-2

県内最大の前方後円墳を「地域の宝」として、地域住民の活動によって、その価値を再確認し、整備しようとされる方針は、近年の県内の文化財保存の方法の1つとして注目されます。相の谷古墳群の出土遺物を保管する当館としても(担当者の個人的な意見ですが)、今後も同会の活動についてはできるだけご協力したいと考えています。

参加者一行は、ここで、当日の見学日程を終え、今治・松山・大洲を経て、博物館に帰館しました。

参加された方のアンケートにも「ゆっくり見学することができてよかった」というご意見があり、多くの方が満足されたようでした。

今回の見学にあたり、多大なご協力を得ました「しまなみ海道周辺を守り育てる会」の皆様並び大西藤山歴史資料館、今治市教育委員会文化振興課の各位並びに参加者の皆様にお礼申し上げます。

また、特別展「邪馬台国時代の伊予・四国」では、相の谷1号墳の出土遺物を展示しております。講座に参加された方も参加できなかった方も是非、展示室にてご覧ください。