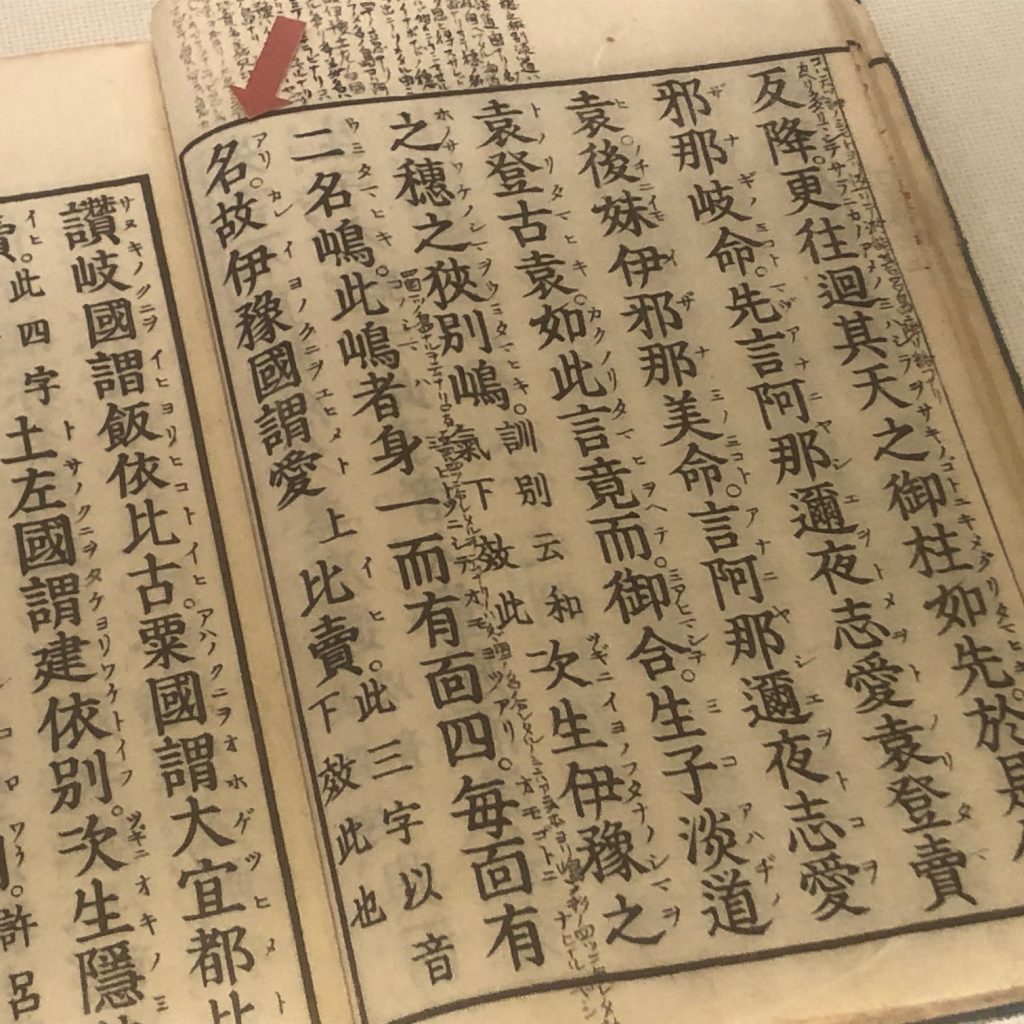

授業風景

授業風景 資料を見つめる児童たち

資料を見つめる児童たち 7月12日(火)、西予市立大野ヶ原小学校で平和学習を実施しました。平和学習は戦後70年を機会に取り組み始めた事業です。その特徴は、学芸員が戦時資料を学校に持参し、資料を見て、触れて、感じてもらいながら戦争の悲惨さと平和の大切さを考えることです。博物館を出発して約2時間。大野ヶ原は気温21度の涼しさ。13時のチャイムと同時に、児童のみなさんの気持ちのよいあいさつで平和学習が始まりました。

平和学習に参加した児童は6年生1名、4年生2名の計3名。まず、満州事変から終戦に至る歴史の流れを説明し、「ヘイタイ人形」、「戦艦文鎮」、「国民学校の通知表」を通して子どもたちの身の回りにも戦時色が表れていったことを紹介しました。

続いて、配給制度や切符制度について、米の配給量を見せながら給食と比較したり、衣料切符でスカートやズボンを買う場合を想定したりして、当時の苦しい生活を振り返りました。また、戦前の兵役制度について説明し、出征兵士が身に着けていた千人針について紹介しました。その製作方法、5銭玉や10銭玉が結び付けられている意味を説明すると、児童のみなさんは当時の女性たちに思いを馳せているようでした。

愛媛の大きな空襲として、松山・今治・宇和島空襲を紹介しました。松山空襲で投下された焼夷弾の殻を手にしながら、形や重さ、77年を経ても消えることのない焦げ臭さなど、五感を通して空襲の惨状を想像してもらいました。6年生は修学旅行で長崎に行くと聞いていたため、長崎型模擬原爆「パンプキン」についても触れました。長崎に原爆が投下される前日、宇和島に「パンプキン」が投下されていた事実を伝えると、大変驚いていた様子でした。

最後に、鉄兜、防空頭巾、ゲートル、もんぺを実際に身に着けてもらう体験コーナーで2時間の授業をしめくくりました。

児童のみなさんからは、「歴史に関心をもつことができた」、「体験を通して当時の様子がよくわかった」、「今後は戦時下の郷土にも関心を持ちたい」といった感想を聞くことができました。戦争体験者の高齢化が進む中で、戦時資料が果たす役割は益々大きくなると思われます。今後も戦時資料が語り掛ける声を児童・生徒のみなさんに伝える役割を担いたいと思っています。平和学習のご依頼については、お気軽に博物館までご連絡ください。