冬のくらしに活躍する昔の道具、暖房道具を紹介しております。

今回は炭ではなくお湯で暖を取る道具です。

こちらの形の「湯たんぽ」はブリキ製です。プラスティック製のものは今でも見ることができます。

蓋を開けてお湯を入れ、布でくるんで布団の中で使います。お湯を入れて使うほかに、湯たんぽ自体を火にかけて温めることもできました。朝になると、中のお湯を使って顔を洗うこともありました。

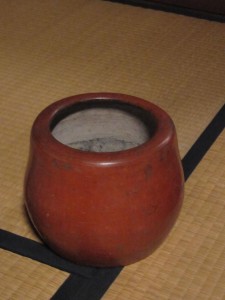

こちらの湯たんぽは陶製のもの。栓はなくなっていますが、同じようにお湯を入れ、布に包んで使用します。

とはいえ、使用していた様子は想像ではなかなか難しいものです。このような日常の風景は写真などにもあまり残ることはありません。

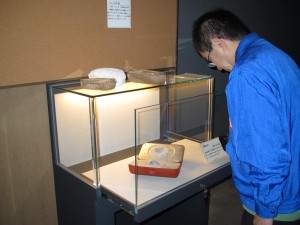

ところが、今年度受けた寄贈資料は、木の栓と布も一緒にいただきました。湯たんぽ以外の附属物は使用していた当時のものではありませんが、使用していた様子が理解しやすいものです。

「湯たんぽの木の栓は毎年父親が作成し、穴に合うように布を巻いて調整した」

とのお話しとともに寄贈していただきました。

博物館ではモノだけお預かりしても活用することができません。資料の名称や使用地、製作方法や使用方法など様々な情報とともにお預かりするからこそ、後世に伝えることができます。