木村資料整理プロジェクト

今回の寄贈資料の整理あたっては、資料の寄贈前の段階で分類作業・台帳作成作業を多田仁氏(愛媛県埋蔵文化財センター)にお願いしました。多田氏には、資料整理期間としては短い約3ヶ月の間、休日を利用して、博物館に通っていただき、整理いただきました。

当館受贈後は、2009年度より、整理作業を開始しましたが、約4,000点もの資料があり、学芸員だけでは、手に負えないと考え、多くの方のご協力を得た整理方法の検討を行ないました。そして、友の会土器ドキクラブ会員の方・歴博ボランティアの方・博物館実習生の方・宇和高校就業体験(インターンシップ)生徒の方の多くの方に協力いただく、「木村資料整理プロジェクト」を立ち上げました。

ここでは、資料整理にご協力いただいた方の感想を紹介し、普段触ることのない石器や土器の整理にあたられたみなさんの声を感じていただければと思います。

■ボランティア Iさんの感想

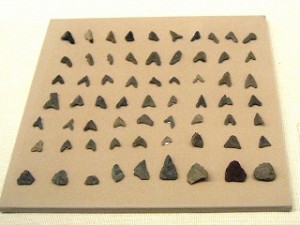

「毎月1回あるボランティア活動の資料整理に参加して、はやくも3年になります。この活動は、他の博物館等が発行する刊行物の整理を中心に、館内展示物の小物作り、鎧や駕籠の清掃、古文書の整理等で最近では、木村剛朗氏採集石器の資料整理を行いました。

いずれも手間と時間の掛かる根気のいる作業でしたが、歴史好きの私には、その時代の物に触れたり、関係することに携われることが、嬉しく、その都度楽しい時間を過ごすことができました。

石器の資料整理においては、私の歴史知識に旧石器・縄文時代が加わることになり、楽しみが増してきました。

私の歴史好きは、中世・近世の現存する建造物等に興味を持ち、それらを通じて、その時代を想像し、その中にある先人の知恵を知ることに感激があり、大変嬉しい気持ちになれることです。

これからも仲間と一緒に楽しい作業を続けていきたいと思います。」

■ボランティアHさんの感想

「普段には使用しない難しい言葉、「読んで字の如し」と言うけれど、なかなかどうして・・・・・解せない。

先人達が旧石器時代に石を加工された現地に行き、「石器拾い」に参加。先人達はどんな気持ちで製作されたのだろう。私は何も考えずこの地に立った。

道具も無い、型もないところから、刃物を造り、試行錯誤し、たくさんの破片等を残した。先人達が後世にそれを収集され、何万年前の世界や社会を理解しようと研究している子孫達。

ただの「石ころ」からいろんな世界が広がり、ボーッと生きて来た自分のこの「石器拾い」に少しだけ「土器・ドキ」の心が湧いて来た。

超過去-と現代との空間をいろいろ夢みて、ものを考えるという心の豊かさを養い私の携わった「石ころ」を今は少しだけ見直している。

旧石器時代・縄文時代・弥生時代・古墳時代・etc 戦国時代を経て江戸・明治・大正・昭和・平成に至り今日の21世紀が続く。

この内の一点の何かを勉強させて貰ってありがたく思う。

本当にありがとうございました。

未来思考の時代にこの様な過去の研究をされている方達を尊敬しています。

今、ゲームなどに、歴史的人物の出現するものが流行しているようですが、若者や、子供たちにも私が「土器・ドキ」した様に、考古学に興味を持たせる事は出来ないのでしょうか。」

しかし、この整理プロジェクトは、本展の開催で終了するものではなく、今後も多くの未整理資料の整理を進めて行く予定です。資料整理に関心のある方は、歴博ボランティアに参加してみませんか?

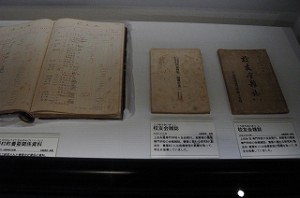

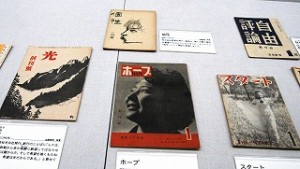

ボランティアの方による資料整理(2009年)