当館では、土器や埴輪などの立体パズルを数多く持っています。その種類は、縄文土器、弥生土器、鶏形埴輪、備前焼、石塔、近世陶磁器です。これらを製作いただいた業者さん曰く、これだけ各時代にわたる多様な立体パズルが揃っている博物館は全国的にもそんなにないそうです。

当館では、土器や埴輪などの立体パズルを数多く持っています。その種類は、縄文土器、弥生土器、鶏形埴輪、備前焼、石塔、近世陶磁器です。これらを製作いただいた業者さん曰く、これだけ各時代にわたる多様な立体パズルが揃っている博物館は全国的にもそんなにないそうです。

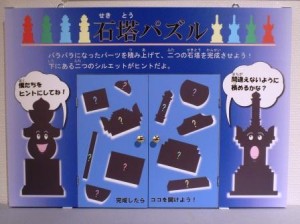

現在、考古展示室で開催中のテーマ展「石手寺周辺を掘る!-道後地区の発掘成果と国立博物館の里帰り展」では、上記の立体パズルのうち、「石塔パズル」を展示室内に置いています。これはバラバラになった11のパーツを積み上げていき、2つの石塔を組み立てていくものです。大変勉強にもなると思いますので、ぜひ一度チャレンジしてみて下さい。

現在、考古展示室で開催中のテーマ展「石手寺周辺を掘る!-道後地区の発掘成果と国立博物館の里帰り展」では、上記の立体パズルのうち、「石塔パズル」を展示室内に置いています。これはバラバラになった11のパーツを積み上げていき、2つの石塔を組み立てていくものです。大変勉強にもなると思いますので、ぜひ一度チャレンジしてみて下さい。

Archive for the ‘常設展おすすめ情報’ Category

石塔パズル(テーマ展「石手寺周辺を掘る!」)

2015年10月24日愛媛県の考古資料が東京国立博物館と奈良国立博物館へ(考古資料相互活用促進事業③)

2015年10月22日今回の考古資料相互活用促進事業において、当館が国立博物館よりお借りした資料は、「道後今市出土の平形銅剣」と「石手寺経塚出土品」であることは、先日のブログ内で紹介してきたとおりですが、本事業は、相互の考古資料を常設展示として交換展示・公開することを目的としていますので、当然、当館からも東京国立博物館と奈良国立博物館に資料を貸出す必要があります。

そこで、まず当館が東京国立博物館に貸出した資料が、松山市宮前川遺跡群出土の弥生土器・土師器・祭祀遺物(卜骨・土製品)など弥生時代~古墳時代初頭の出土品です。そして、奈良国立博物館へ貸出した資料が、西条市真導廃寺跡出土の古代瓦・奈良二彩と、今治市別名端谷Ⅰ遺跡出土の銅印(奈良~平安時代)です。

これらの考古資料は、それぞれ平成27年12月上旬~平成28年3月頃まで展示される予定ですので、公開中に東京国立博物館や奈良国立博物館を訪れた際は、愛媛の考古学をアピールしている彼らの雄姿をぜひ見てあげて下さい。

「奈良国立博物館からの借用資料」(考古資料相互活用促進事業②)

2015年10月20日今回、奈良国立博物館よりお借りした資料は、平安時代後期の石手寺経塚出土品(白磁四耳壺2点・青白磁合子1点)です。 これは四国八十八ヶ所霊場第51番札所・石手寺の裏山より発見された経塚資料です。経塚とは、末法思想の影響により、経典の消滅を恐れ、それを地下に埋納して後世に伝えることを意図した施設であり、平安時代後期には全国的に盛行します。

本経塚については、発見された明確な場所や経緯が不明な部分も多いのですが、一辺約2mの方形経塚の四隅に、白磁四耳壺が各1本ずつ埋納されていたと伝えられています。この白磁四耳壺は、元々、他の用途で使用されていたものですが、最終的には経巻を納める経筒に転用されました。また、経塚の副納品として青白磁合子なども出土しています。このように平安時代後期に、石手寺の裏山において経塚が造営されたということは、当時、この地が神聖な場所(=霊場)として認識されていたことがうかがえます。 なお、本資料については、『鹿園雑集』奈良国立博物館研究紀要に、この研究報告を書かれた石岡ひとみ先生(県教育委員会 専門学芸員)に、下記の日程で考古講座を行っていただきます。興味のある方はぜひご参加いただきますようよろしくお願いいたします。

◆平成28年1月16日(土) 13:30~15:00

「石手寺経塚と周辺の遺跡-テーマ展の見所-」

「東京国立博物館からの借用資料」(考古資料相互活用促進事業①)

2015年10月15日東京国立博物館でお借りした資料は、松山城の北東部に位置する道後今市で発見された「平形銅剣」です。これは明治42(1909)年、地表下約50㎝の所から10点がまとまって出土した資料であり、今回はこのうち4点をお借りしました。また、九州国立博物館(福岡県太宰府市)で展示・保管されていた1点についてもお借りしましたので、道後今市で出土した平形銅剣10点のうち半分の5点が愛媛に里帰りしたことになります。

東京国立博物館では、資料担当者の方と本資料の状態を入念に確認しながら調書を作成し、資料の梱包・運搬作業については日本通運株式会社の美術品専門の作業員さんに行っていただきました。

【松山市道後今市で発見された平形銅剣】

【松山市道後今市で発見された平形銅剣】

この弥生時代に出現する青銅で作られた「銅剣」は、「銅鐸」や「銅矛」同様、豊作を祈り、権力者の身分や権力を示す重要な道具(祭器)として考えられています。

平形銅剣は、瀬戸内海沿岸である本県の東予・中予地域や、お隣の香川県で多く見つかっています。とくに松山市道後地区は集中的に発見されている地域の1つであり、この道後今市のほかにも道後樋又、道後公園東山麓、祝谷六丁場遺跡の周辺地で出土しています。このことからも当地域には青銅器祭祀を行っていた弥生集落の存在をうかがうことができます。

なお、本資料の詳細については、青銅器を中心に研究されている吉田 広先生(愛媛大学ミュージアム 准教授)に、下記の日程で考古講座を行っていただきます。興味のある方はぜひご参加いただきますようよろしくお願いいたします。

◆11月21日(土) 13:30~15:00

「平形銅剣からみた道後城北の弥生社会」

考古資料相互活用促進事業とテーマ展の開幕

2015年10月9日「考古資料相互活用促進事業」とは、独立行政法人国立博物館並びに地方博物館が所蔵する考古資料を、お互いに交換・展示し、それぞれの博物館において研究・展示等の活動の充実を図ることを目的としたものです。平成10 年度より始まった本事業は、地方では普段なかなか展示で目にする機会の少ない国立博物館の収蔵品を、地元で見ることができることからも大変好評であり、これまでにも当館では、平成14・17年に2度実施しています。その際には東京国立博物館より愛媛にゆかりのある品々が里帰りしました。

今回10年ぶりに、当館で本事業を行うことが決まり、先々月の8月3日(月)~8日(土)には、東京国立博物館・奈良国立博物館・九州国立博物館の3館と、資料貸借作業を行いました。

こうした国立博物館からお借りしてきた貴重な資料も展示するテーマ展「石手寺周辺を掘る!-道後地区の発掘成果と国立博物館からの里帰り展-」が、10月10日より、当館の考古展示室で開幕いたします。本テーマ展は、平成28年3月7日(月)まで開催しております。常設展示室の一部ですので、常設展示観覧料が必要(小中学生は無料)となりますが、ぜひ見にいらして下さい。

こうした国立博物館からお借りしてきた貴重な資料も展示するテーマ展「石手寺周辺を掘る!-道後地区の発掘成果と国立博物館からの里帰り展-」が、10月10日より、当館の考古展示室で開幕いたします。本テーマ展は、平成28年3月7日(月)まで開催しております。常設展示室の一部ですので、常設展示観覧料が必要(小中学生は無料)となりますが、ぜひ見にいらして下さい。

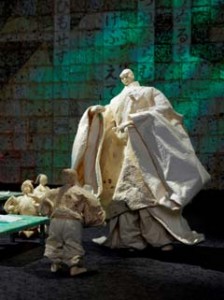

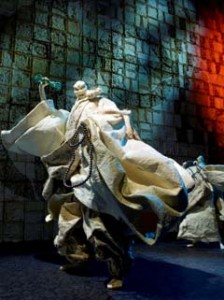

和紙彫塑による弘法大師の世界「密●空と海」

2015年9月20日昨日9月19日(土)、新常設展の「和紙彫塑による弘法大師空海の世界 密●空と海―内海清美展」がリニューアルオープンしました。平成24年から3年間、弘法大師空海の誕生から入唐、帰朝までの前半生を展示紹介してきましたが、今回は帰朝後から高野山開創、満濃池の修築、東寺給預、綜藝種智院の設立、入定のシーンなど、後半生10ステージを和紙人形約200体で表現しています。

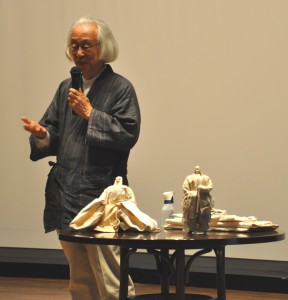

昨日のオープニングイベントでは、作者の和紙彫塑家・内海清美(うちうみきよはる)先生による講演と展示会場での解説会が行われ、110名の方々にご参加いただきました。製作にかける思いや、愛媛の和紙との出会い、つながり、そしてフランス等海外での反応など多岐にわたってお話いただきました。

また、照明家・藤井輝夫先生の演出により、空海の人形を芸術的な照明演出を施し、その場で、音楽家・月虹さん(フルート奏者)、セコ・サンチェスさん(パーカッショニスト)による演奏も行われ、参加者を魅了しました。音楽は、空海が遣唐船で中国に渡る艱難の様子をイメージした曲で、今回の展示オープンにあわせて作曲していただいたものでした。和紙人形、照明、そして音楽演奏の総合演出のすばらしさに感動された方も多かったようです。

なお、このシルバーウィーク中、9月21日(月)と23日(水)ともに13:30より、当館学芸員によりますこの展示の解説会も行われます。大洲和紙や四国中央市の塵入り工芸紙など四国の和紙で表現された空海の生涯をぜひご覧ください。

シルバーウィークの催しのご案内

2015年9月11日シルバーウィークももうすぐですね!

歴博では、シルバーウィーク期間中、さまざまな催しを行います。

この機会に、ふるってお越しください!

9月19日(土)

【新常設展】「密●空と海‐内海清美展」後半章がいよいよ開展します!

【オープニングトーク・展示解説】「和紙芸術による弘法大師空海の世界」

日時 9月19日(土)10:30~12:00

会場 多目的ホール(先着250名)

テーマ 「和紙芸術による弘法大師空海の世界」

話し手 内海清美先生(和紙彫塑家)

聞き手 大本敬久(愛媛県歴史文化博物館学芸員)

参加費 無料 ※事前申込み不要(当日受付)

9月20日(日)

【歴史体験】室町時代の衣装を着てみよう

室町時代の衣装「直垂(ひたたれ)」と「打掛(うちかけ)」を着ることができます。

対象 小学校中学年~高学年

日時 9月20日(日)13:00~15:00

会場 エントランスホール

参加費 無料

9月21日(月・祝)・9月23日(水・祝)

【展示解説会】新常設展「密●空と海‐内海清美展」後半章 展示解説会

講師 大本 敬久(当館学芸員)

日時 9月21日(月)・23日(水)13:30~

会場 新常設展示室

参加費 無料

9月19日(土)~9月23日(水・祝)期間中は毎日実施します!

【ワークショップ】古銭をつくろう

日時 9月19日(土)~9月23日(水・祝)

13:30~16:00

会場 こども歴史館(定員 各日10名)

材料費 500円(友の会会員は1回半額)

【ワークショップ】和紙の灯り~オリジナルあんどんづくり~

日時 9月5日~10月4日の土・日・祝日

10:00~12:00/13:00~16:00

会場 こども歴史館

材料費 400円(友の会会員は1回半額)

【ワークショップ】オリジナル和風メモ帳をつくろう

時間 9月5日~10月4日の土・日・祝日

10:00~12:00/13:00~16:00

会場 こども歴史館

材料費 200円(友の会会員は1回無料)

※針を使います。小さなお子様は保護者と一緒にご参加ください。

◎問い合わせ先

愛媛県歴史文化博物館 企画普及グループ

〒797-8511西予市宇和町卯之町4-11-2

TEL 0894(62)6222 FAX 0894(62)6161

9月19日 弘法大師空海講演会を開催します。

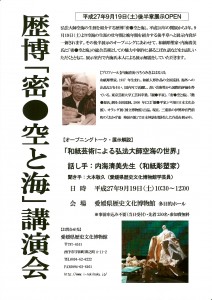

2015年9月10日「和紙彫塑による「弘法大師空海」の世界 密●空と海―内海清美展」の展示更新まであと10日を切りました。

ただいま9月19日(土)のリニューアルオープンに向けて、設営作業に入っています。

その展示リニューアルのオープニング企画として、この展示作品の作者 内海清美(うちうみきよはる)氏の講演会兼展示解説会を開催します。和紙芸術について、弘法大師空海について語っていただきます。お楽しみに。

日時:平成27年9月19日(土)10:30~12:00

会場:愛媛県歴史文化博物館 多目的ホール

テーマ 「和紙芸術による弘法大師空海の世界」

話し手:内海清美先生(和紙彫塑家)

聞き手:大本敬久(愛媛県歴史文化博物館学芸員)

※事前申込み不要(当日受付)・先着250名・参加費無料

「歴博友の会・裂織クラブ作品展」開幕!

2014年12月24日歴博友の会・裂織クラブ作品展が12月20日(土)より開幕いたしました。

会場は企画展示室です。

当館では裂織の仕事着を数多く収蔵しており、過去にも展示してまいりました。その裂織の展示に魅せられ、「裂織を体験したい」という声をもとに友の会有志が集まり生まれたのが裂織クラブです。不要になった布を裂いて緯糸を作り、再度布へと織り上げる、そこには偶然が重なって生まれる美しさと驚きがあります。

きものをほどいたり布を裂いたり、織り上げながら出来上がりを想像して、仕立て方の相談。クラブの空間はいつもにぎやかなおしゃべりと静かな熱気で満ちていました。月二回のクラブ活動を続けるうちに、きものや洋服から裂織として生まれ変わった作品が多く出来上がりました。

「裂織のバッグ」と一口にいっても色も形も十人十色でたいへんカラフルです。

裂織で洋服を作った方もいらっしゃいますし、分厚いジーンズを裂いて作られた力作も並んでいます。

裂織クラブ活動のきっかけとなった当館の裂織の仕事着とともに、クラブ会員の裂織作品を展示することで、過去から現代へとつながる裂織の魅力をご紹介します。

会期は平成27年2月1日(日)までとなっております。(常設観覧料で観覧できます)

また会期中の毎週日曜日13:00~15:00の間、裂織体験としてコースターを製作できます。(材料費200円必要です)次回は1月4日(日)に実施します。

お待ちしております。

昔の道具~冬のくらし編~ 6(最終回)

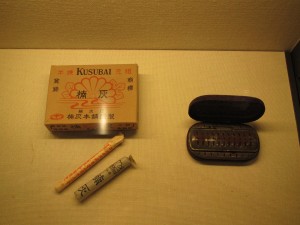

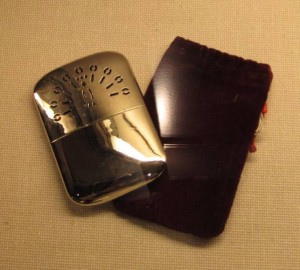

2014年12月18日 冬のくらしに活躍する昔の道具、暖房道具を紹介しておりますが今日が最終回となります。

今回は携帯できる暖房道具です。

右側の道具がカイロです。

カイロは漢字で「懐炉」と書きます。懐に入れて持ち歩ける暖房器具のことです。カイロが「使い捨て」になったのは昭和53(1978)年頃で、それまでのカイロは燃料を補給して繰り返し使うものでした。

左側はカイロの燃料にする小さな炭です。この棒のような炭に火をつけて、カイロの金属部分の中に入れます。

このカイロは「ハクキンカイロ」といい、炭で発熱するのではありません。気化したオイルがプラチナ(白金)の触媒作用で酸化し熱を出すカイロです。オイルを入れて繰り返し使うことができました。

現在でもアウトドアなどで利用されています。

学校団体の来館者の反応を見ておりますと、個性的な形状の暖房道具の中でも、小学生からの人気が高いのがこのハクキンカイロのようです。

6回にわたって紹介してきました昔の道具~冬のくらし編~ですが、一口に暖房道具といっても素材や形、熱源や使用方法など様々であるということがおわかりいただけたのではないかと思います。

昭和初期の家屋を再現した民俗展示室2を観覧した子どもさんたちの中には

「昔のくらしは大変だった」

「生活が進化してきたのがわかった」

という感想を持つ方も多くおられます。

しかし「辛い」「大変」「手間がかかった」という印象を受ける昔のくらし(ここでいうと昭和初期のくらし)ではありますが、道具をゆっくりと見て、機会があれば体験してもらえば、苦労だけでなく道具に込めた知恵や工夫を感じ取ってもらえるのではないでしょうか。

冬のくらしに活躍した道具は、寒いこの時期だけの展示となりますので、ぜひ博物館でご覧ください。