12月21日(土)より、テーマ展「宇和海の船大工」展が開催されました。

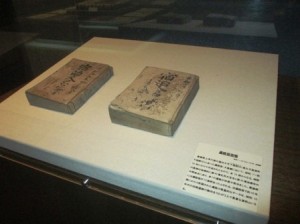

本展示のきっかけは、ある船大工さんから、船大工道具や船の設計図である「板図」、そして「板図」をもとに作られた船の模型などを当館へ寄贈いただいたことにはじまります。

資料の寄贈にあたり、資料の名前や使い方、船大工の仕事などを聞き取り、記録する中で、その貴重さや船大工の美意識などを知り、ぜひ展示につなげることができないかと考え、準備をしてきました。

そして以前当館に寄贈された別の船大工道具や、村上節太郎撮影の造船所の写真なども合わせ、今回の宇和海の船大工の仕事を紹介する展示となりました。

博物館の展示ができあがるまでにはさまざまな形があり、今回のようにまずはじめに資料がありそこから展示へとつながるものもあれば、あるテーマをもとに資料を調べ、集めて展示へとつながる形もあります。今回企画展示室で同時開催されます「午年のお正月」展は後者のタイプだと言えます。平成26年の干支、「午」と「お正月」をテーマに、当館の各研究科の学芸員が「これぞ!」という資料を持ちよっての展示となりました。時代も場所も研究分野の垣根も越えたおめでたい展示となっております。

ぜひご来館ください。職員一同お待ちしております。

テーマ展 「宇和海の船大工」

開催期間 平成25年12月21日(土))~平成26年2月3日(月)

会場 愛媛県歴史文化博物館 文書展示室

テーマ展 「午年のお正月」

開催期間 平成25年12月21日(土))~平成26年2月3日(月)

会場 愛媛県歴史文化博物館 企画展示室