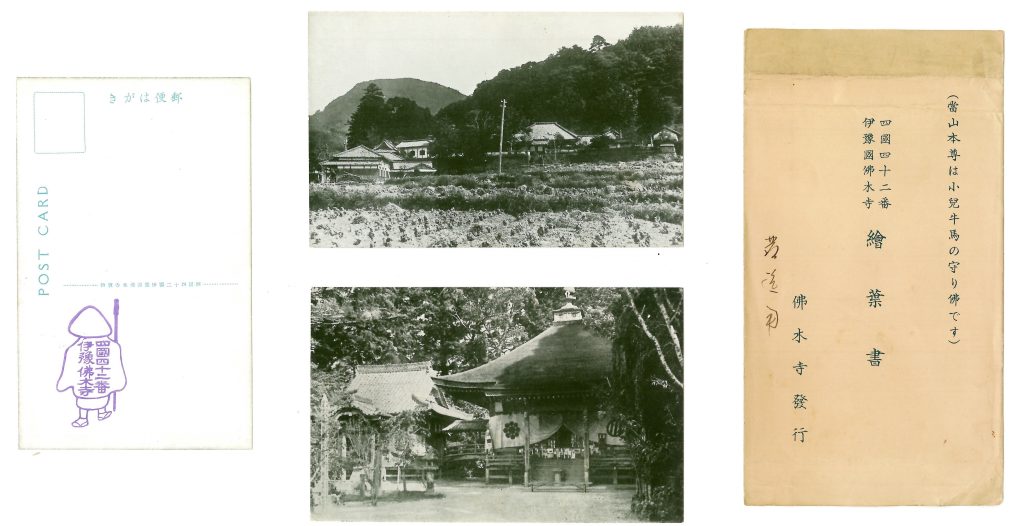

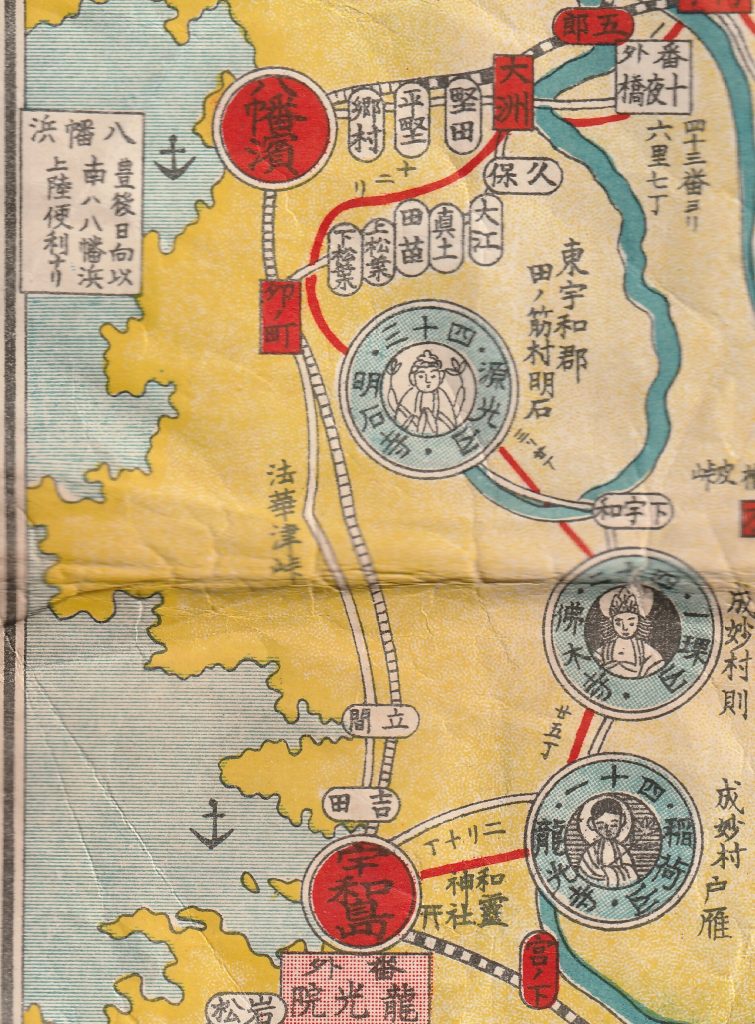

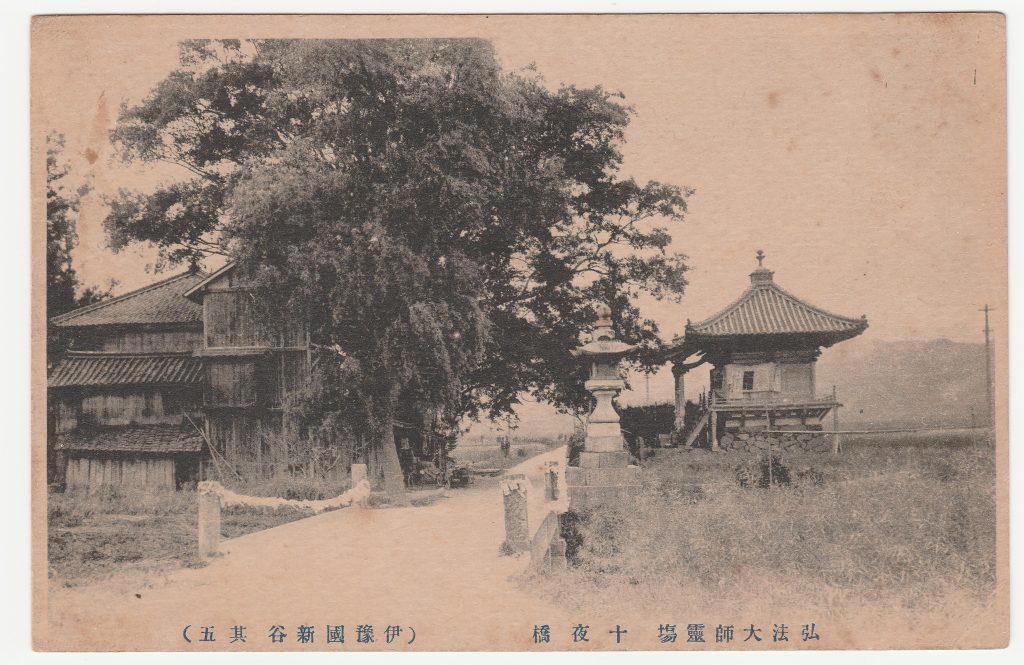

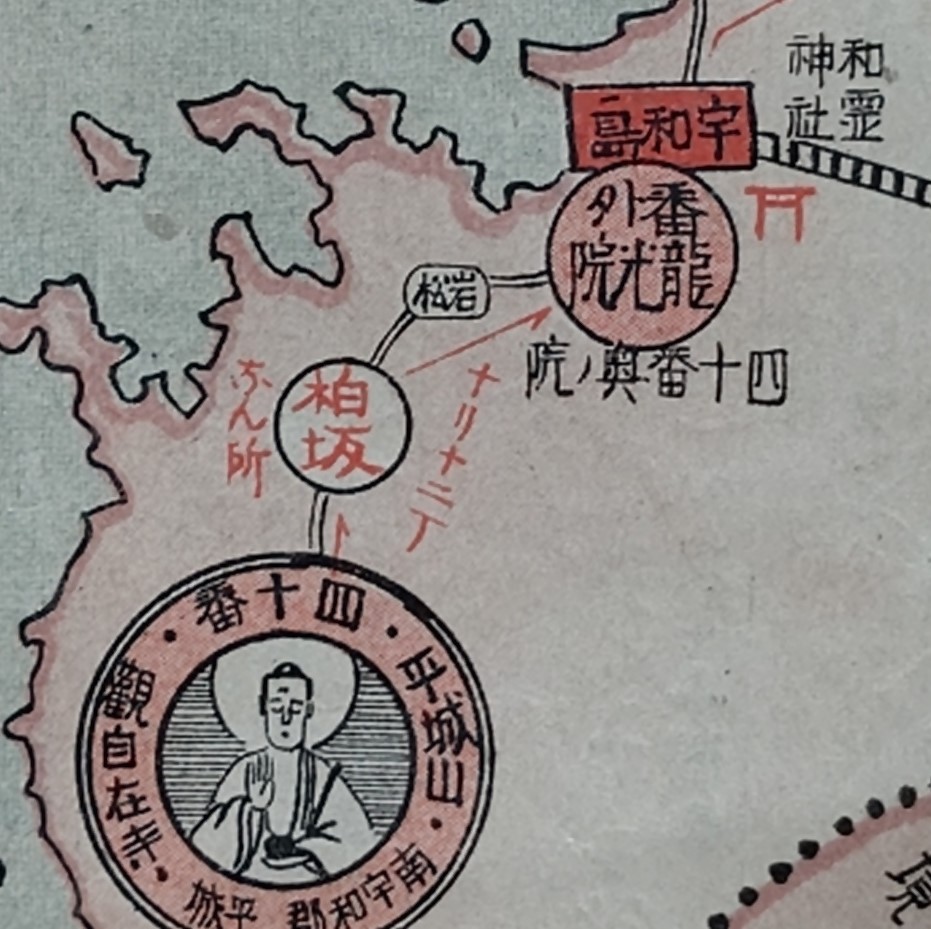

愛媛県南予地方の中心都市である宇和島の近郊、県内有数の稲作地帯として知られている三間(みま)盆地を見下ろす小高い丘に、四国八十八箇所霊場第41番札所の稲荷山龍光寺(愛媛県宇和島市三間町戸雁)があります(写真①②)。

龍光寺は山号に「稲荷山」とあるように、地元の人から「三間(みま)のお稲荷さん」と呼ばれて親しまれています。

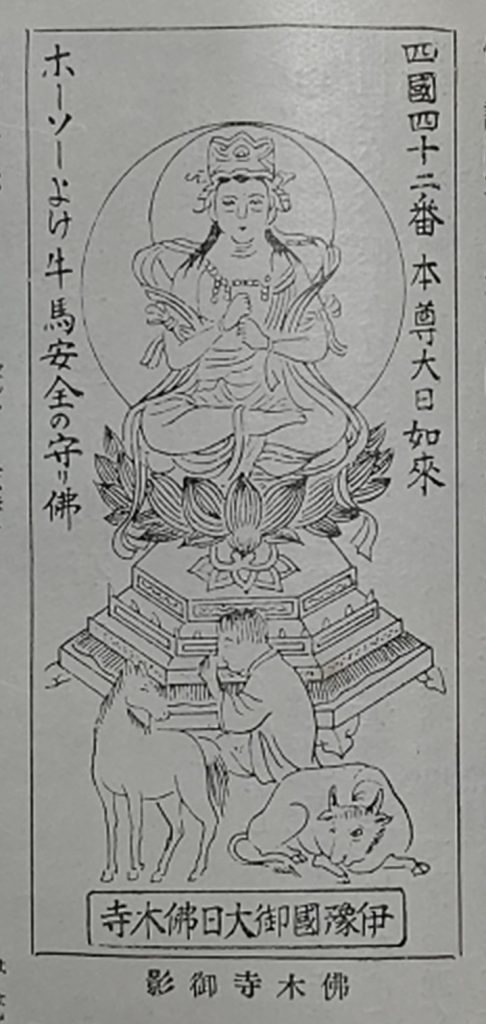

寺伝によると、大同2年(807)に空海がこの地を訪ねた際に、稲束を背負った白髪の老人に出会い、「われこの地に住み、法教を守護し、諸民を利益せん」と告げて姿を消しました。大師は老人が五穀大明神の化身と悟り、稲荷明神像を刻み安置しました。また、本地仏とする十一面観世音菩薩、脇侍に不動明王と毘沙門天を刻み、四国霊場の総鎮守とし、「稲荷山龍光寺」と号して開創したと伝えられています。

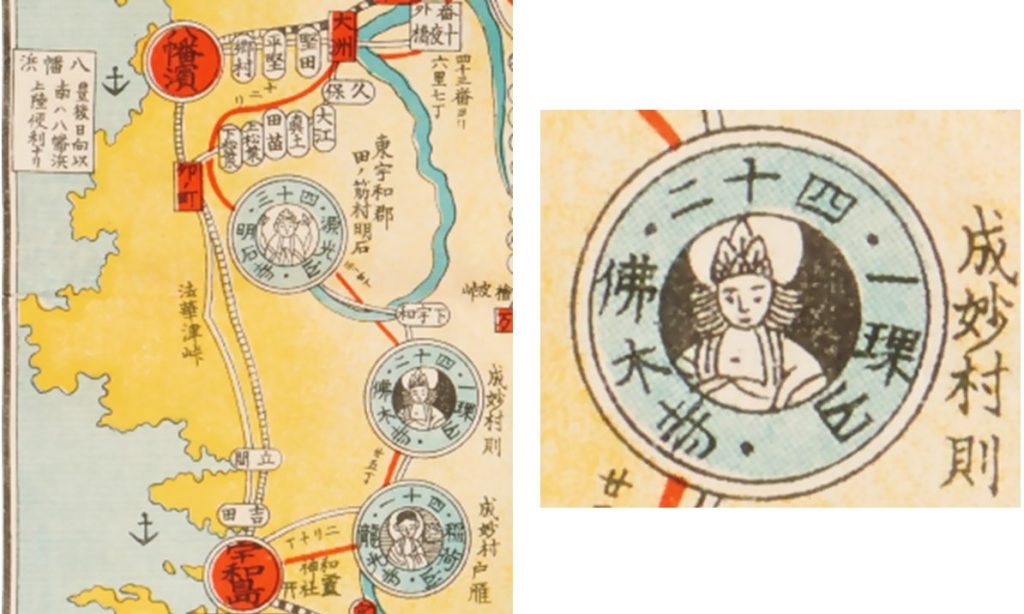

江戸時代の四国遍路の案内記によると、第41番札所の名称は「稲荷大明神」「稲荷ノ社」「稲荷宮」などと称され、第41番は神社系の札所であったことがわかります。その後、明治期の神仏分離によって、稲荷大明神は稲荷神社として独立します。龍光寺境内には新たに稲荷大明神の本地仏であった十一面観音像を本尊として祀るための本堂と大師堂が建立されて、近代の四国霊場第41番札所として整備されます。

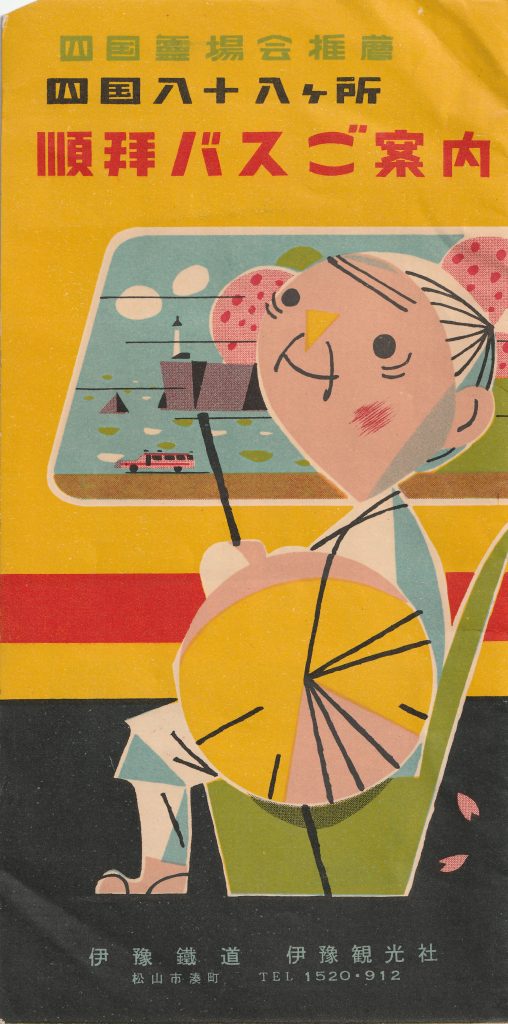

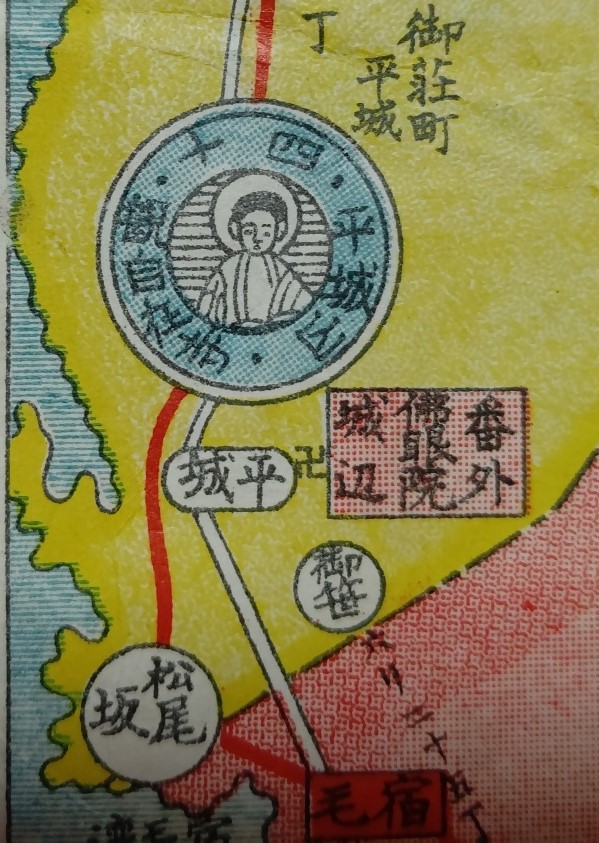

実際に、第41番札所の納経帳をいくつか見てみましょう。

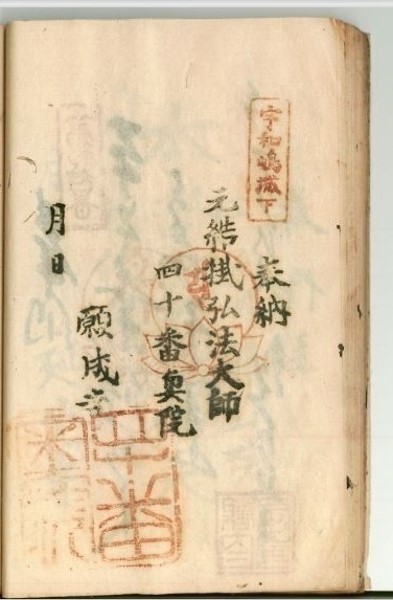

江戸時代、寛政10 年(1798)の納経帳には「奉納経/稲荷大明神/龍光寺 行者丈」、文化6年(1809)の納経帳には「奉納/稲荷大明神/別当龍光寺」とあります(当館蔵、写真③)。龍光寺は稲荷社を管理した別当(べっとう)寺院であったことがわかります。「行者丈」とは納経を願った行者に対する敬称「様」を意味します。

明治6年(1873)の納経帳には「奉納経/本尊十一面観世音/龍光寺」とあり(当館蔵、写真④)、江戸時代までの納経帳に見られた「稲荷大明神明」などの神名「稲荷」の表記がなくなり、代わりに「本尊十一面観世音」と記され、明らかに神仏分離の影響を納経帳から確認することができます(今村賢司「案内記、納経帳、境内絵図、古写真から見た四国霊場41番札所・龍光寺の変遷について」『四国八十八ヶ所箇所霊場詳細調査報告書 第41番札所龍光寺』愛媛県教育委員会、2017年)。

また、龍光寺の納経帳で興味深い事例として、外国人による四国遍路の先駆的研究で知られる、昭和6年(1931)のアルフレート・ボーナーが 『同行二人の遍路(邦題)』(原本はドイツ語)で紹介した10 歳の男の子によって書かれた納経帳が注目されます。「奉納/十一面観音/いなり山」と記され、立派な書きぶりです(写真⑤)。龍光寺に限らず、戦前の遍路日記類を読むと、札所寺院の子どもは家の手伝いとして、納経の寺務を務めていることがうかがわれます。

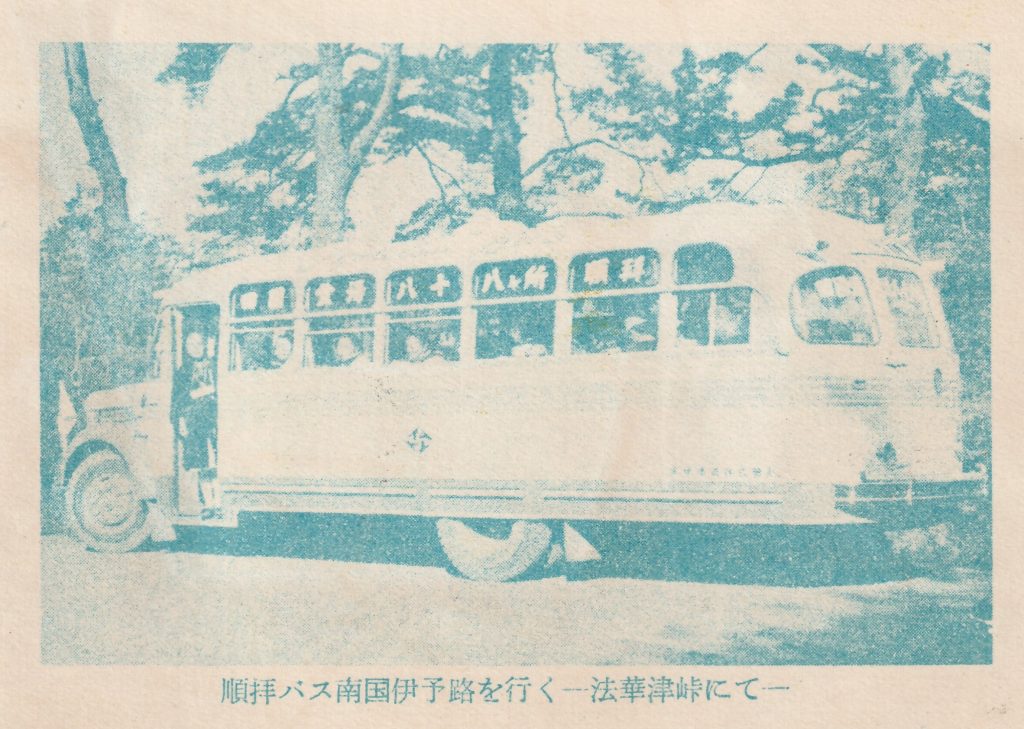

ところで、昭和39年(1964)の西端さかえ『四国八十八札所遍路記』(法輪閣)に、当時、龍光寺住職であった塩田光玄師による納経帳について興味深い話が紹介されています。

「巡拝者のなかには納経帳だけが目的の人もあって、納経印をいただくと、本堂にちょっと頭だけ下げて行ってしまう。終戦後、納経帳を盗まれた人がちょいちょいあった。途中で知らない遍路さんと連れになったり、いっしょに通夜したりして、ちょっとした間に盗まれる。大阪辺では納経帳を一万円でも二万円でも買う人があるらしい。結願ちかくの札所にいったら気をつけなさい、と注意された。」

納経帳は巡礼の証明書であり、満願になった納経帳を死者の棺の中に入れると故人が迷わずに極楽浄土へ旅立つことができると信じられているように貴重なものです。言うまでもなく盗品はいけませんが、四国遍路の納経帳が売買の対象になっていたことが読み取れます。

以上見てきたように、四国霊場第41番札所は神仏分離という歴史的な影響を受け、納経帳の記載内容が大きく変わりました。また、境内の景観においても、参道の入口には元禄9年(1692)に建立された立派な鳥居があり、境内中央部を分断するかのように稲荷神社への石階段と狛犬が残されています(写真⑥)。龍光寺は江戸時代の神仏習合の面影を今も色濃く伝える四国霊場の札所寺院として注目されます。