「四国遍路道中図」は、発行者・広告主となった札所近くの土産・巡拝用品店等の販売店の名前が掲載され、様々な種類があります。なかでも、昭和13年(1938)に松山市萱町の関印刷所(セキ株式会社の前身)が発行・印刷した「心臓薬本舗渡部高太郎版」(当館蔵、写真①)は、広告主の渡部高太郎(わたなべ・たかたろう)が経営する心臓薬本舗の心臓薬の宣伝広告が大きく掲載されています(昭和時代の「四国遍路道中図」から見た遍路事情①参照)。

今回は四国遍路道中図の広告性について考えてみましょう。

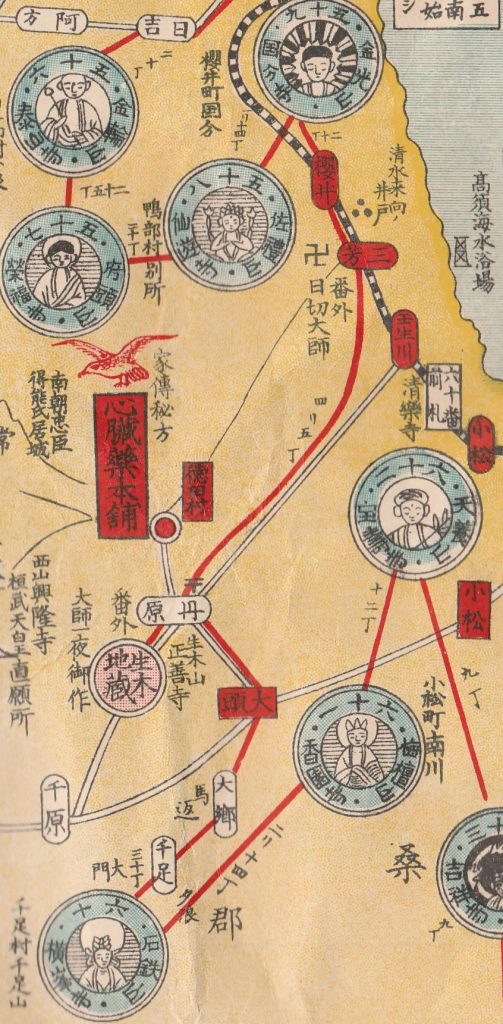

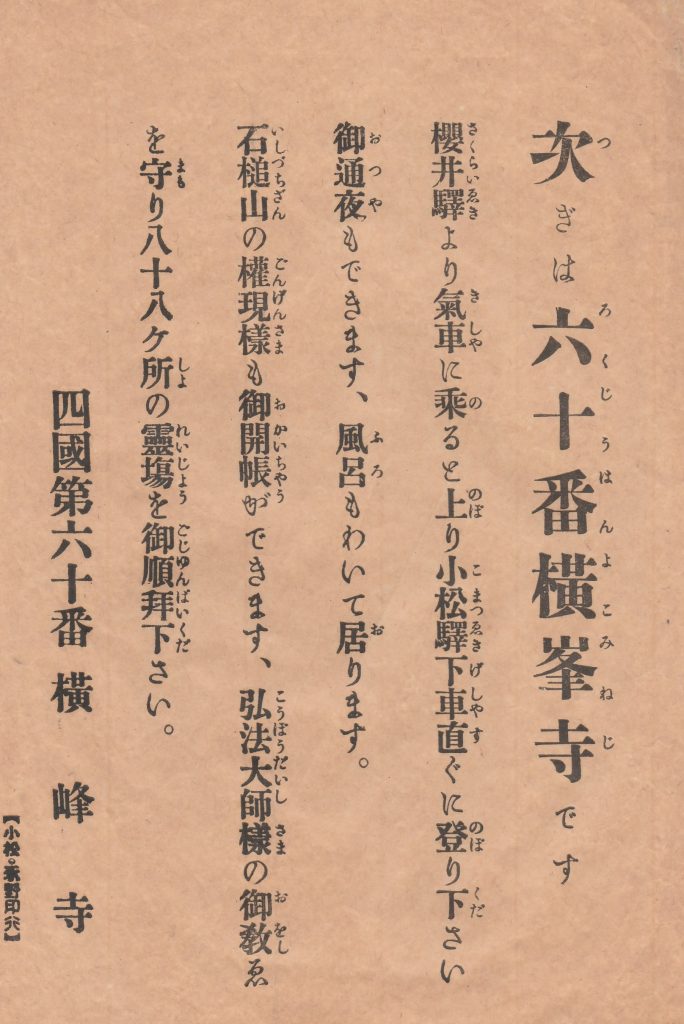

渡部高太郎版には、心臓薬本舗の場所が地図上に目立つように記載されています(写真②)。その場所は周桑郡徳田村(愛媛県西条市丹原町)で、四国八十八箇所霊場第59番国分寺から第60番横峰寺に至る遍路道(横峰寺道)沿いに位置します。付近には番外霊場の生木地蔵や西山興隆寺があります。地図の下部には「謹告」と題して「古より霊場四国の地に伝わる家伝秘方の心臓薬は薬効霊験甚大にして古より幾十万かの難病患者を救ひ(後略)」と記され、渡部家の心臓薬が霊地四国に伝わる妙薬であることが宣伝されています。

また、裏面の大半を割いて、「生命の鍵」「家伝心臓薬の由来と効能」「家伝秘方心臓薬」「安産の薬」「同病相憐」などについて詳細に記載されています(写真③)。

実際、四国霊場を巡拝する遍路が札所で奉納する「納め札」に記された願意には、自身や家族の健康や病気快癒を願ったものが多く見られます。遍路に限らず人間にとって病気を予防、治癒するのに効果がある薬は、最大の関心事であったことは容易に想像されます。「謹告」の後半には、「此の霊場を巡拜されるお方にて未だ此の貴重な名薬を知らず治療に悩まれている不幸な患者に御巡会の節は何卒此の薬のあることを御知らせして下さい」とあります。四国を巡拝する遍路が道中に携える必需品といえる四国遍路道中図に、自家の心臓薬の宣伝広告を掲載した効果は、広報普及や販売促進につながったものと推察されます。

ところで、四国遍路道中図の発行にあたり、印刷・出版社間の版権の手続きや広告掲載の規定などがどうであったのか、詳細はわかっていませんが、掲載されている宣伝広告は、基本的には四国霊場や弘法大師空海に由来するものであったと考えられます。

渡部高太郎版では、直接、弘法大師空海については言及されていませんが、その宣伝広告から、自家製の心臓薬が霊地四国に伝わる妙薬であることが強く説かれ、四国霊場に由来するものであることがわかります。

次に、広告主の渡部高太郎はどのような人物であったのか。

『愛媛県史 人物』(平成元年)によると、「明治44年~昭和58年(1911~1983)。県議会議員・議長、農政指導者。明治44年9月8日、周桑郡徳田村徳能(現丹原町)で生まれた。昭和4年西条中学校を卒業、家業の製薬業を継ぎ、心臓薬などを製造した。徳田村会議員になり、戦時中には周桑郡在郷軍人会連合会長などにあげられた。戦後,徳田村教育委員長を経て昭和30年4月県議会議員に当選、以来58年1月死去するまで迪続7期在職、民主党一県政クラブー自由党に所属し、39年3月~40年3月議長に就任した。自民党県連幹部の1人で、昭和55年12月~57年3月再度議長の重責を担った。32年以来、東予養蚕連合会長、道前平野土地改良区理事長・県農業協同組合中央会副会長などを歴任、43年6月~55年5月県農業協同組合中央会会長として、専門・総合農協紛争の調整,県農業基本構想の発表、日米農産物交渉の対応などで活躍した。48年藍綬褒章、56年勲三等瑞宝章を受けた。文人としても書画をたしなんだ。昭和58年1月4日、71歳で県議会議員現職のまま没した。」とあります。

家業の製薬業を継いで心臓薬を製造した渡部高太郎は、その後、地方の政界へ進み、愛媛県の村会議員、県議会議員、県議会議長などの要職を歴任されるなど、愛媛の発展のために多大な貢献をされました。

このように渡部高太郎版は、四国遍路道中図の広告性を考え、広告主の人物像がわかる事例として注目されます。