ブログ64で四国霊場第21番太龍寺(徳島県阿南市)の近くにあった「龍の岩屋・窟(いわや)」について紹介しましたが、今回はその続編です。

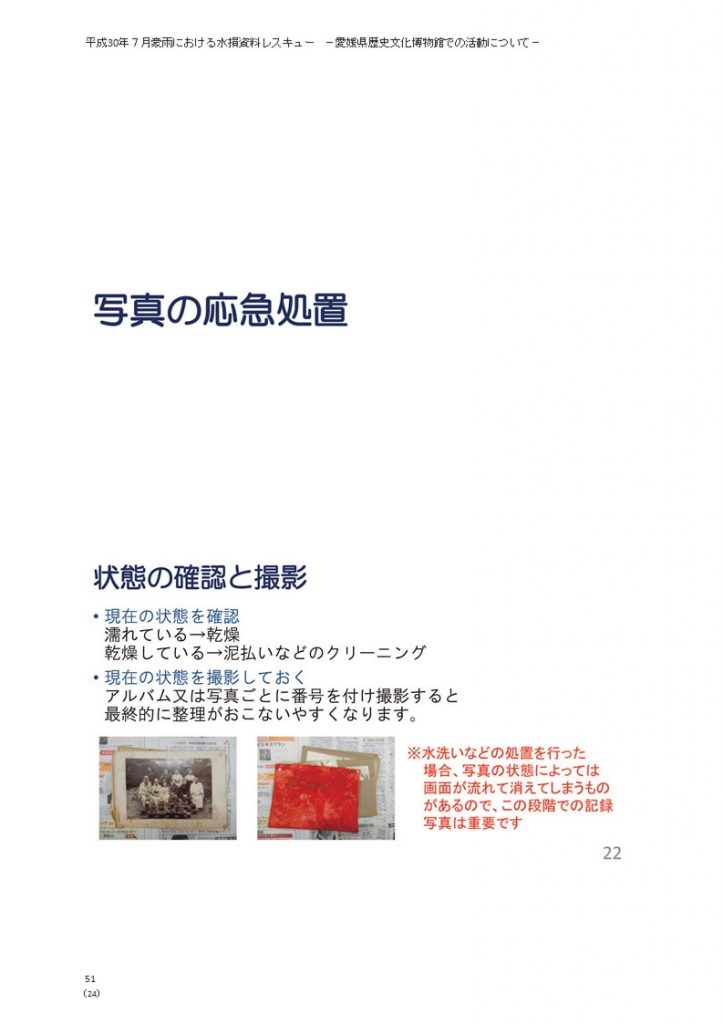

江戸時代以来、遍路をはじめ多くの旅人が訪れてきた龍の岩屋。歴史的に見て、阿波(徳島)の名所旧跡や番外霊場として位置づけられますが、大正時代から昭和時代(戦前)にかけて発行された四国遍路道中図には記載されていません(写真①)。もちろん四国には数多の名所旧跡や弘法大師ゆかりの霊場があるため、それらすべてを一枚の絵地図に網羅することは到底できません。しかし、四国遍路道中図は浅野本店版、光栄堂版、江口商店版など、徳島県内の仏具・巡拝用品店等が広告主兼発行者となっているものが多いにもかかわらず、郷土の霊場・龍の岩屋がまったく紹介されていないのは疑問が残ります。

なぜ四国遍路道中図の諸版に龍の岩屋が記載されていないのか。この点について詳細はわかりませんが、想像をたくましくすると、四国遍路道中図作成・発行にあたり、①編集紙面のレイアウト上の制約で割愛した、②先行する道中図の内容を踏襲した、③四国巡拝のルートから逸脱し往来に時間を要するため、④四国巡拝のルートに「灌頂の滝」を組み入れているため、⑤山道や洞内の崩落などで参拝が困難、⑥龍の岩屋の管理所有者との利権問題、等々の事情を思い浮かべます。

反対に、龍の岩屋が記載されている四国遍路絵図類はどのようなものがあるのでしょうか。

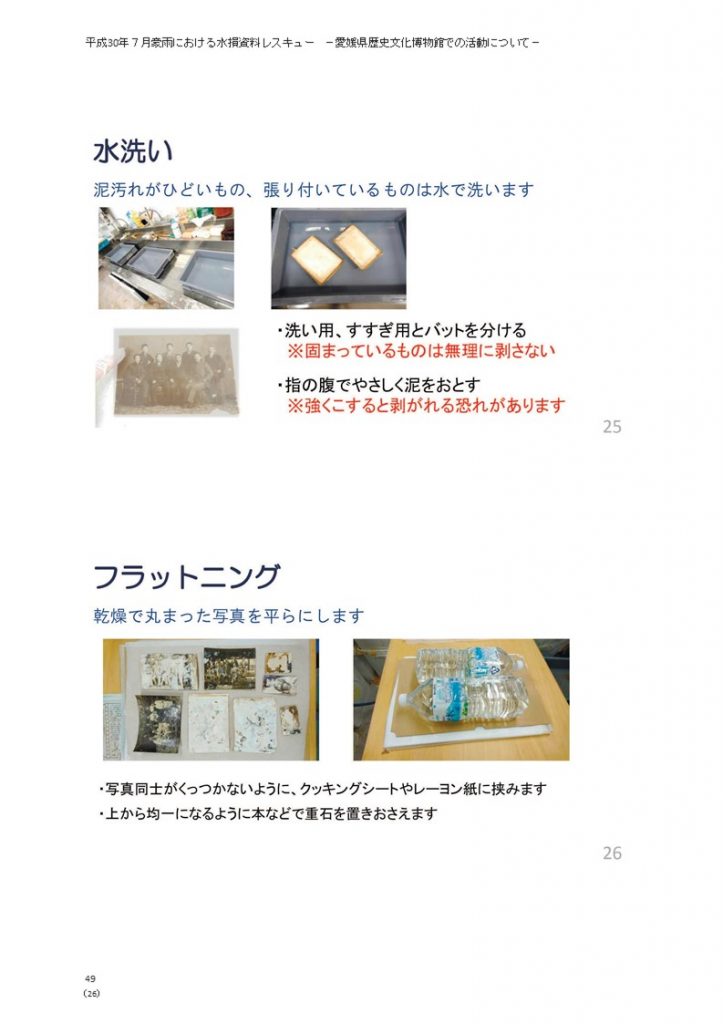

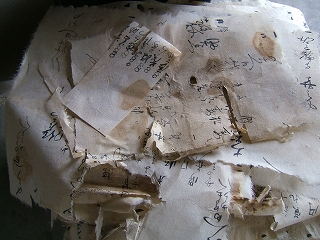

ブログ64で戦前の四国遍路ガイドブックである昭和9年(1934)の安達忠一『同行二人 四国遍路たより』に「番外二十一番奥の院 太龍窟」と紹介され、本書挿入の小さな略図「四国八十八箇所霊場行程図」にも記載されていることを指摘しましたが、筆者は新たに大正3年(1914)頃に発行されたと見られる一枚刷りの四国遍路絵図(縦55.0㎝×横39.4㎝)に龍の岩屋の記載を確認しました(写真②)。

本図は中央部に弘法大師御影を配して四国八十八箇所の由来を記し、四国の形は大きくデフォルメされ、上部(西・伊予)、下部(東・阿波)、左部(南・土佐)、右部(北・讃岐)となる構図で、四国八十八箇所霊場の札所間の距離(里丁)などが示されています。一見すると、江戸時代の一枚刷りの四国徧禮(へんろ)絵図と類似する内容となっていますが、近代の名所、市街地、鉄道、航路など新しい情報も簡略ながら記載されています。絵図周縁部には「四国かけくじ商 合同販売」「大正三年四月改正」「松山大街道谷口支店□印」「定価金七銭」と記されています。本図の発行と四国かけくじ商による合同販売との関係は不明です。

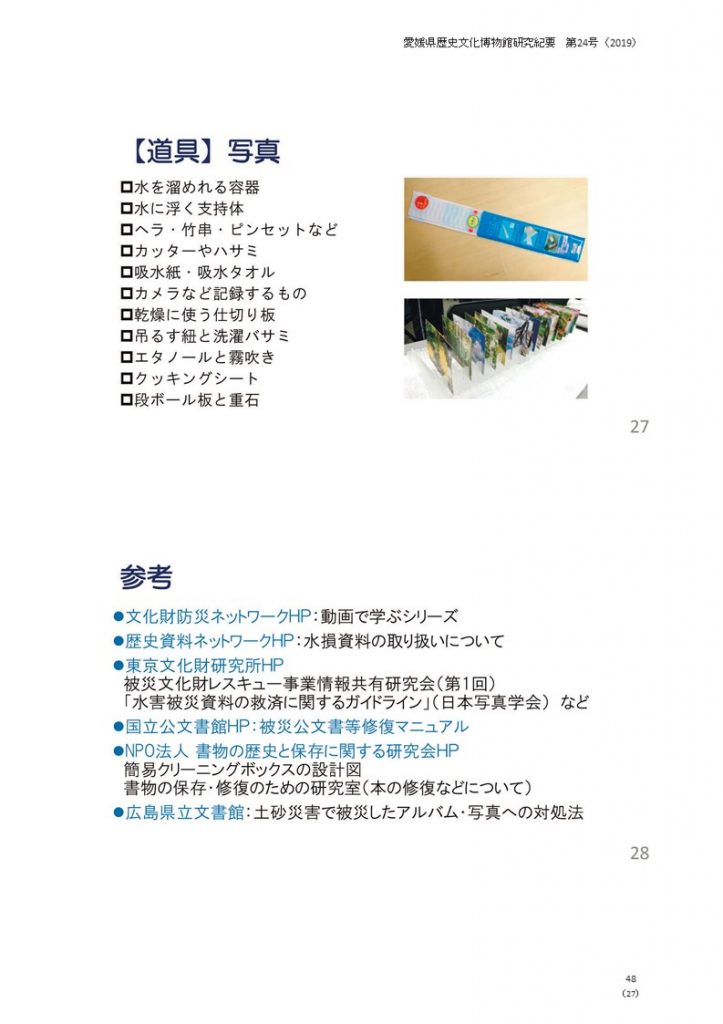

注目したいのは、龍の岩屋への参詣が推奨され、四国遍路の巡拝コースに組み込まれている点です。絵図を詳しく見ると、「廿一太竜寺」(第21番太龍寺)と「廿二びょふ等寺」(第22番平等寺)との間に丸印で「龍ノ岩や」と大きく表示し、「必ズ岩やへ行ベシ」と注記があります(写真③)。そして、太龍寺と龍の岩屋を結ぶ「く」の字状の線は「いわや道」、「カモ谷」は加茂谷、「一宿あん」(一宿寺)と太龍寺道を結ぶ線は「かも道」と推察されます。

ちなみに太龍寺周辺の遍路道(鶴林寺道・かも道・太龍寺道・いわや道・平等寺道)及び境内(鶴林寺・太龍寺・平等寺)は国史跡「阿波遍路道」に指定されています。

龍の岩屋へ巡拝することを推奨する大正期の四国遍路絵図の存在は、龍の岩屋が必見の価値ある名所旧跡・霊場であったことを証明しています。このように近代の四国遍路絵図類において、龍の岩屋の記載の有無が確認できます。作成者の主眼や編集方針にもとづくものと解されます。

龍の岩屋は江戸時代以来、四国遍路で知る人ぞ知る隠れた霊窟でしたが、近代の案内記に「番外二十一番奥の院 太龍窟」として紹介されて一般に広まっていく矢先、戦後に石灰岩の採掘のため消滅したという数奇な運命をたどります。近代における四国八十八箇所の番外霊場や奥の院の形成過程と四国巡拝のルートを考える上で、龍の岩屋の事例は注目されます。