2月18日(土)から西条市の小松温芳図書館郷土資料室にて、「空海と四国遍路」展を開催します。

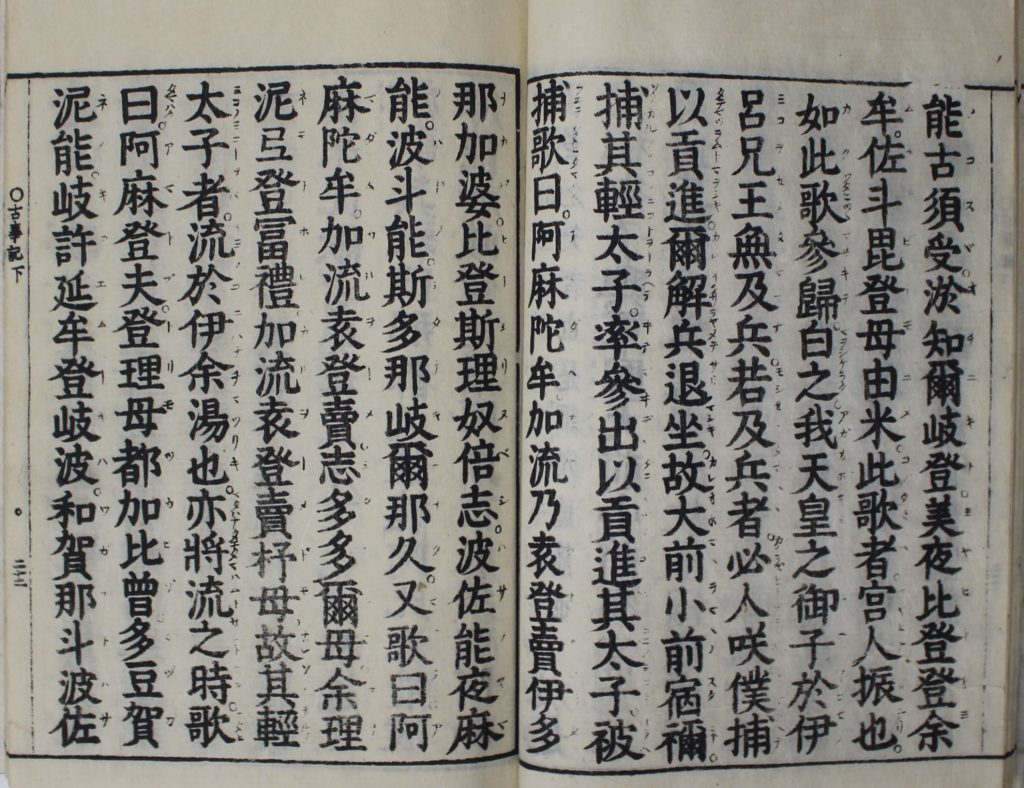

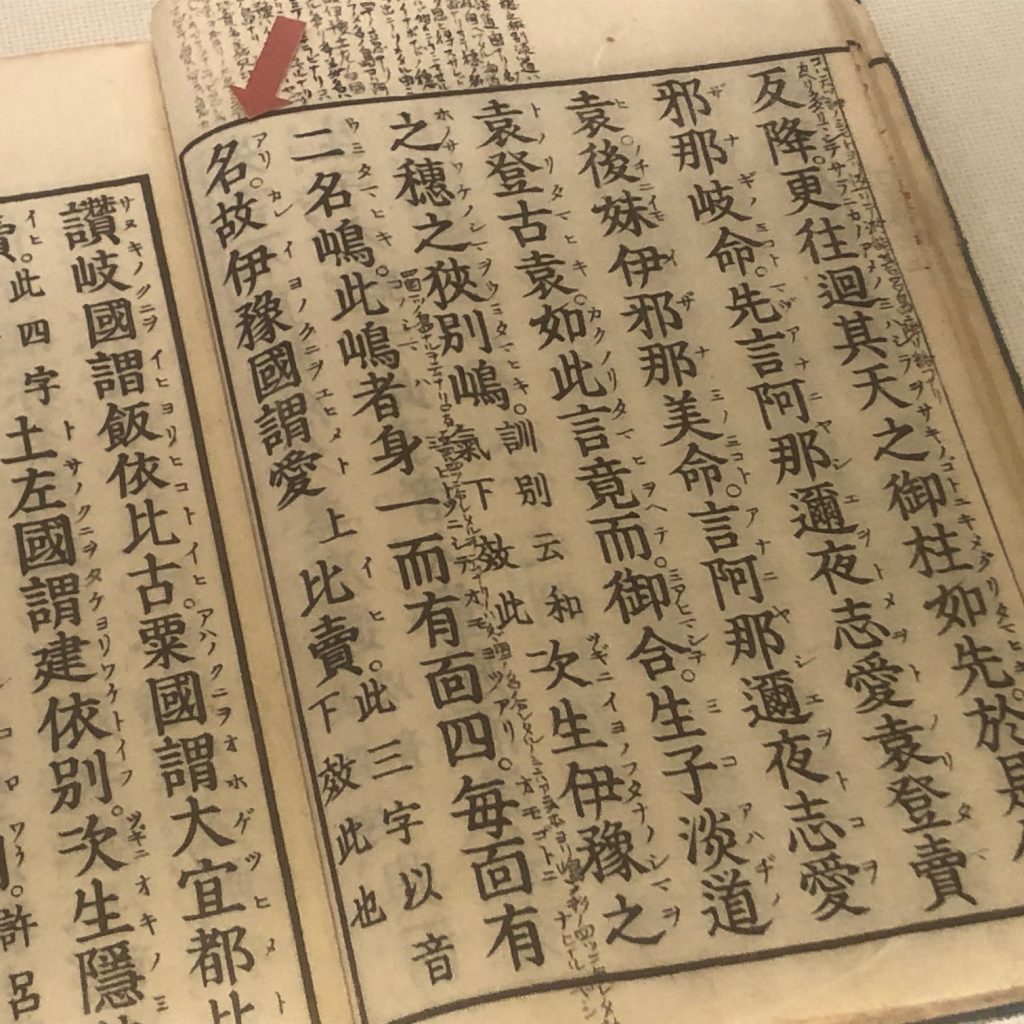

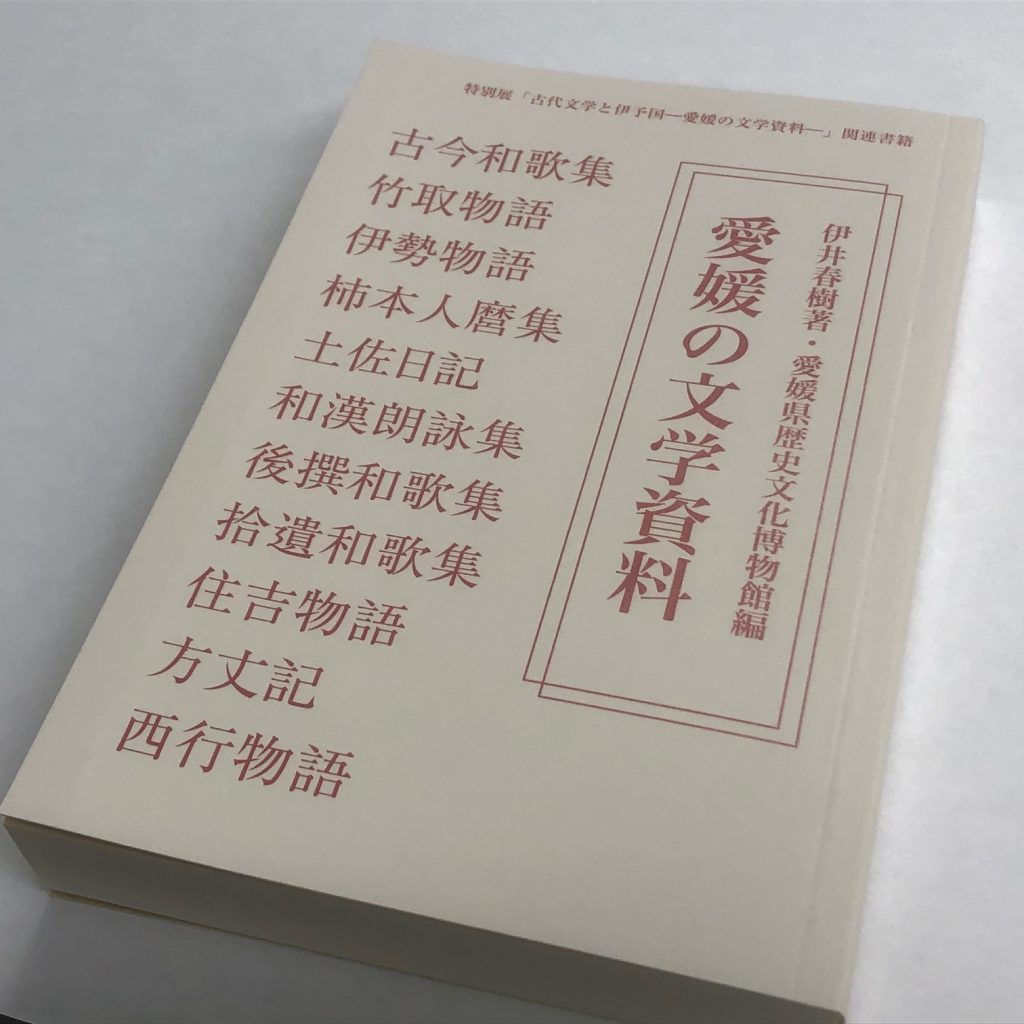

愛媛県歴史文化博物館では、新常設展として「和紙彫塑による弘法大師空海の世界 密●空と海―内海清美展」を展示しており、空海や四国遍路に関する特別展や講座など様々な活動を展開してきました。

また、四国4県で進められている四国遍路世界遺産登録への取り組みにも協力しており、四国遍路の魅力を発信し、一層の機運醸成を図るため、今回、西条市の小松温芳図書館・郷土資料室との共催で、「空海と四国遍路」展を開催することとなりました。

今回の展示では、弘法大師空海の生涯や、四国遍路の歴史や文化について、愛媛県歴史文化博物館が所蔵する資料で振り返るとともに、弘法大師空海の生涯を人形群で表現し高い芸術性で国際的評価を得ている和紙彫塑家・内海清美(うちうみきよはる)氏の作品「密●空と海」の映像で紹介するなど、多様な視点から空海と四国遍路の豊かな魅力を紹介します。

会期は、3月21日(祝)までとなっています。

【開催情報】

会名 共催展「空海と四国遍路」

会期 令和5年2月18日(土)~3月21日(祝)10:00~18:00

※休館日 2月20日、27日、28日、3月6日、13日、21日

会場 小松温芳図書館郷土資料室 西条市小松町新屋敷甲3007-1

主催 愛媛県歴史文化博物館 小松温芳図書館・郷土資料室

観覧料 無料