■ 重要文化的景観について

マスコミ報道などで既にご存知の方も多いと思いますが、先日、宇和島市遊子水荷浦(ゆすみずがうら)の段畑が、国の文化財審議会によって、重要文化的景観に選定されるよう答申されました。

段畑の保存と活用に取り組んでこられた「段畑を守ろう会」はじめ地域の皆様に、心からお喜び申し上げます。

「重要文化的景観」という語句を、まだ聞きなれない方も多いかもしれません。

これは、平成17年から始められた新しい文化財保護の手法で、その土地ならではの暮らしや仕事、風土によって形成された景観地で、日本国民のそれぞれの土地ならではの生活、生業を理解するために不可欠なものをさします。

それぞれの土地の特徴や気侯、歴史を反映したくらしが行われている地、という点がこれまでの史跡や名勝との相違点といえるでしょうか。

今までに重要文化的景観に選定されているのは、「近江八幡の水郷」(滋賀県近江八幡市)、「一関本寺の農村景観」(岩手県一関市)の計2件です。また「アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域」(北海道平取町)も、今回同時に選定への答申がなされています。

「遊子水荷浦の段畑」は、中四国以西では初の選定となります。」

■ 遊子水荷浦の段畑とは

遊子水荷浦の段畑の場合、段畑が宇和海の風土と調和し、地域住民の生活と深く関わりながら維持されてきた点などが評価されました。

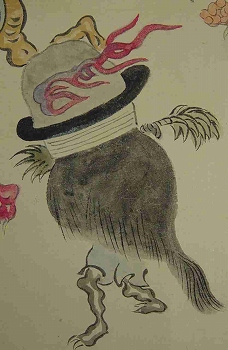

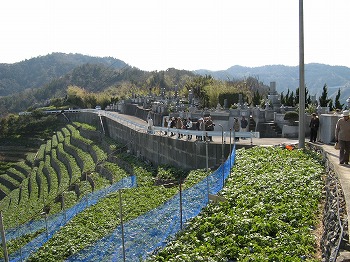

2月の段畑

水荷浦は冬でも霜が降らないので、日本一早く露地ものの馬鈴薯が収穫できます

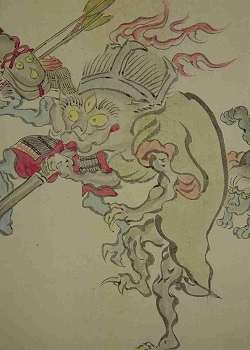

3月の段畑

収穫を間近に控え、青々と繁る馬鈴薯の葉

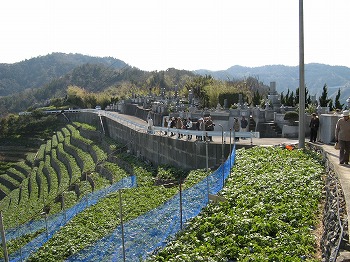

4月の段畑

だんだん祭りの日。

収穫を終えた畑も多くなりました。

地域の人々にとっては、日々見慣れた、非常に身近な景観であるため、普段その価値にはなかなか気付きにくいものです。

穏やかな宇和海と美しいリアス式海岸、そして段畑は、私たちにも非常に馴染み深く、愛媛を代表する風景の一つです。しかし、それは自然発生的に出来上がったものではなく、また一朝一夕になされたものでもなく、宇和海に生きてきた人々の長い間の暮らしの積み重ねといえるのではないでしょうか。

当館では、今回の選定を記念し、今年12月~2月頃にテーマ展の開催を予定しています。

このブログでも、今後、展示の準備状況や興味深い資料など、随時ご紹介していきたいと思います。

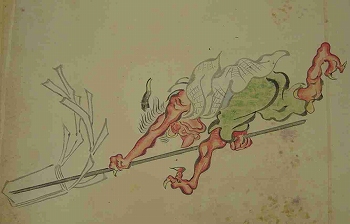

段畑の石垣

石垣積みや修復は手作業で行います。

石垣の間に生えた草をこまめに抜くのも、大事な仕事だそうです。