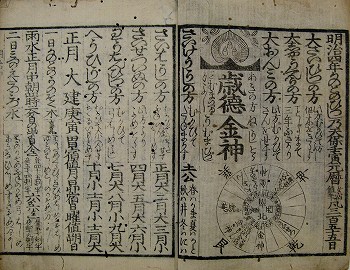

破鏡(相の谷9号墓出土)

相の谷9号墓は、相の谷1号墳と同一丘陵上に立地し、1号墳の南側約30mに位置します。1号墳の1次調査後の1966年7月に発見され、墳丘測量の結果、長さ13m、幅6.7mの方形台状墓と判断されました。発掘調査は1966年12月~翌年1月と3月に実施されています。発掘調査の結果、3基の埋葬主体が確認され、1号主体の箱式石棺から今回紹介する破鏡2点が出土しています。

破鏡とは、銅鏡を意図的に分割した破片で、割れた面を磨いたり、穴を開けたりするものもあります。弥生時代後期末から古墳時代前期にかけて、北部九州を中心に分布し、愛媛県内では約10例が確認されています。多くが中国鏡を分割しており、北部九州を介して入手されたものと考えられています。

この資料は、鏡の外側を中心としたもので、復元径17.0㎝の約1/6の破片2点です。それぞれの資料には径0.3㎝の穴が開けられていますが、その位置は異なります。紋様構成が一致することから同一の鏡の破片であると考えられます。中央部分の紋様がほとんど残存していないため、分割される前の鏡の種類を決めるのは困難ですが、外側の紋様構成の類例から細線式獣帯鏡(さいせんしきじゅうたいきょう)という中国鏡である可能性が高いと考えられます。

さて、この9号墓がいつ作られたが問題となりますが、破鏡の他に勾玉・管玉・ガラス小玉が出土しており、これらには前代の弥生時代的な要素は見られません。近年、発掘調査された今治市高橋仏師Ⅰ遺跡(前方後円形墳墓)でも破鏡と土師器壺・高坏、鉄鏃、ガラス小玉、管玉が出土しています。この墳墓は出土した土器から古墳時代前期初頭に位置付けられており、9号墓の年代も古墳時代前期初頭に位置付けられると考えています。

このように考えると、9号墓は相の谷1号墳を造営する集団が前方後円墳築造の数世代前に、北部九州勢力を界して入手した破鏡を副葬した墳墓であると位置付けることができます。10数mの墳墓を造営した集団が、数10年後には80m規模の前方後円墳を築くことになった背景にはどのような事情があったのでしょうか。