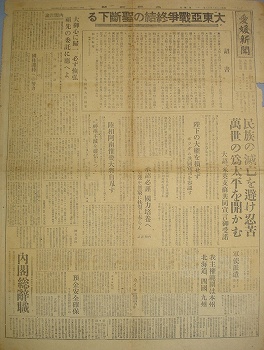

本資料は、終戦の翌日、昭和20年8月16日付の愛媛新聞です。まず、「大東亜戦争終結の聖断下る」の見出しに始まり、14日付の終戦詔書が掲載されています。15日正午にラジオから流された「玉音放送」(約4分)の文章です。「玉音放送」と言えば、「(朕ハ時運ノ趨ク所)堪へ難キヲ堪ヘ忍ヒ難キヲ忍ヒ」の一文が有名です。しかし、その主語は誰で、その目的は何のためだったのでしょうか?

この季節、メディアは終戦の象徴として、この一文をよく流します。そのため、「堪へ難キヲ堪ヘ忍ヒ難キヲ忍ヒ」とは、兵士が戦陣に赴き生死の狭間で堪え忍び、銃後が物資が不足する中で空襲に堪え忍んだ、ことを意味していると思われている方も多いのではないでしょうか。実はこの前後の文脈が肝心です。「今後帝国ノ受クヘキ苦難ハ、固ヨリ尋常ニアラズ、爾臣民ノ衷情モ朕善ク之ヲ知ル、然レトモ朕ハ時運ノ趨ク所」、「堪へ難キヲ堪ヘ忍ヒ難キヲ忍ヒ」、「以テ萬世ノ為ニ太平ヲ開カムト欲ス」とあります。つまり、昭和天皇は、ポツダム宣言受諾後、日本が受ける苦難を堪え忍び、新たな時代を開く決意をした、と読みとることができます。但し、「太平」とは、あくまでも「国体」の「護持」(天皇制の存続)が前提となっています。「堪へ難キヲ堪ヘ忍ヒ難キヲ忍ヒ」の背景に、それまでの日本人が堪え忍んだ苦しさがあることは、言うまでもありません。しかし、この一文に限って、本来の意味を読み解くならば、上述したように、今後日本が受ける苦難に対してのものだと思われるのです。

この他、本紙には、阿南惟幾陸軍大臣の自決が取り上げられています。阿南大将は、ポツダム宣言の受諾をめぐって、断固抗戦を主張する強硬派に突き上げられ苦悩しました。御前会議では、本土決戦を主張しましたが、最終的に終戦の聖断が下ると、承詔必謹を唱えました。8月14日終戦詔書に署名すると、その夜割腹自決をとげ、無血終戦を実現しました。「一死以て大罪を謝し奉る」と遺書を残しています。また、本紙には、鈴木貫太郎内閣が総辞職したことも取り上げています。鈴木大将は4月に組閣し、終戦内閣として東郷外務大臣や米内海軍大臣らと尽力しました。一説には阿南陸軍大臣の御前会議における本土決戦の主張も、強硬派を押さえる腹芸だったと言われています。

本紙からは、終戦直後の緊迫感が伝わってきます。これを機会に、戦中の多大な犠牲と戦後復興の努力を忘れず、戦争と平和について考えたいものです。