西丈の旅はさらに西へと進む。そして、兵庫県高砂市にある生石(おおしこ)神社を訪れ、御神体として祀られている石宝殿(いしのほうでん)を描いている。石宝殿は古くから、宮崎県高千穂峰の天逆鉾(あまのさかほこ)、宮城県塩釜神社の塩釜とともに日本三奇の一つとして有名で、播磨国の名所を記す際には必ず紹介されている。

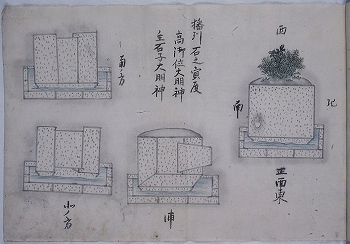

西丈は東の正面をはじめ四方向からスケッチを描いているが、大きさを記していないため、一見すると石の植木鉢に植えられた盆栽のようである。しかし、実際には横6.4m、高さ5.7m、奥行7.2mで、推定重量500tの巨大な石造物で、西丈のスケッチのとおり水面に浮かんでいるように見えることから、「浮石」とも呼ばれた。周囲の岩山を彫って人工的に造り出していることは明らかであるが、これが何のために造られたのかは謎とされている。

石宝殿の巨大で不思議な景観は多くの旅人を惹きつけたが、身近なところでは、文政9(1826)年にオランダ商館長に随行し、江戸参府の旅行中であったシーボルトも生石神社を訪れ、石宝殿の姿をスケッチに遺している。