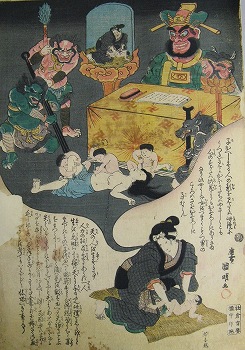

※「子返しの図」(個人蔵)

江戸時代末期、歌川国明画です。この図は窮民救済や育児支援をしていた社倉育嬰講中による特注で発行されたものです。

描かれた図を見てみると、生まれてきた子を間引きしている場面がありますが、閻魔王(えんまおう)の浄玻璃鏡(じょうはりのかがみ)には、母は鬼の形相で描かれています。

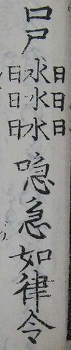

ちなみに「間引き」という言葉は近代的用語(明治時代以降に一般化された用語)で、江戸時代には「子返し」と呼ぶのが一般的です。「返す」というのは、「天」に返すという意味です。

詞書では、子供は天からの授かりものなので、心を尽して養育するべきことを強調しています。つまり、困窮している者に子供が授かっても、養育できないと勘違いして、間引きをしてしまうことがあるが、それは間違いであって、子供は天からの授かりもので、養育費についても、おのずと天から授かり、子供を養育できるものであると、解説しています。

この資料は、一見すると残酷ですが、当時の子育て観を示すものとして重要な資料といえます。