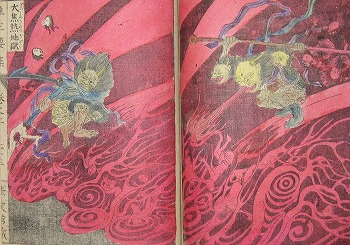

※『往生要集』(明治時代版・当館寄託資料)

『往生要集』は平安時代の寛和元(985)年に、恵心僧都源信が多くの仏教の経典等から、極楽往生に関する重要な文章を集めた仏教書である。本書は日本に浄土思想が浸透する基礎を築いた。江戸時代には、絵入りの版本として庶民にも普及し、明治時代に入っても版を重ね刊行された。

『往生要集』の構成は、次のとおりである。(巻上)大文第一「厭離穢土」(地獄・餓鬼・畜生・修羅・人・天の六道解説) 、大文第二「欣求浄土」(極楽浄土に生れる十楽解説) 、大文第三「極楽証拠」(極楽往生の証拠) 、大文第四「正修念仏」(浄土往生の道)、(巻中)大文第五「助念方法」(念仏修行の方法)、大文第六「別時念仏」(臨終の念仏) 、(巻下)大文第七「念仏利益」(念仏の功徳)、大文第八「念仏証拠」(念仏による善業)、大文第九「往生諸行」(念仏の包容性)、大文第十「問答料簡」(念仏の優位性)

これらは、『正法念処経』(6世紀初頭)・『観仏三昧海経』(5世紀)・『大毘婆沙論』(玄奘訳)などの経典類を引用しながら解説されている、

このうち、大文第一「厭離穢土」での六道解説は、後の地獄思想に大きな影響を与えた。地獄については、八大地獄(八熱地獄)を紹介し、八寒地獄は省略している。地獄図といえば、熱地獄が描かれる事が多く、寒地獄が描かれることは稀である。「地獄」イコール「熱い世界」というイメージを定着させたのも『往生要集』の影響といえるだろう。

なお、室町時代以降の地獄図には「血の池地獄」が描かれることがあるが、『往生要集』には「血の池地獄」の記載はない。また、三途の川や奪衣婆、地蔵菩薩による救済といった場面も後世の地獄図には描かれるが、その詳細な記述も見られない。

「血の池地獄」は、室町時代以降に普及した「血盆経」を典拠としており、また、三途の川や奪衣婆、地蔵菩薩による救済は「佛説地蔵菩薩発心因縁十王経」に拠るところが大きく、『往生要集』以降に定着したものである。

このように、日本人の地獄観念は時代によって変容しているが、『往生要集』が六道や地獄思想の基礎を築いた上での変容であることは間違いない。

※企画展「異界・妖怪大博覧会」の会期は、明日、9月2日(日)までです。