関ケ原合戦の際、各地で地方戦が展開され、伊予へも西軍毛利氏の軍勢が渡来し、南予の藤堂領へも誘いの手を伸ばしてきたことは以前の記事に掲載したところです。今回は、その時の様子をうかがえる、もう一通の文書を紹介します。

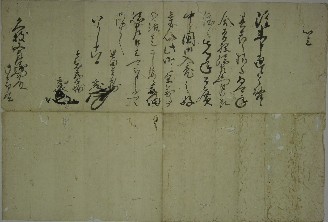

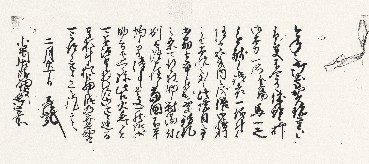

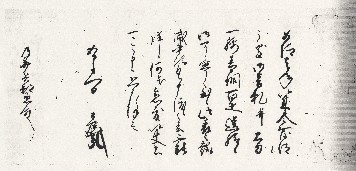

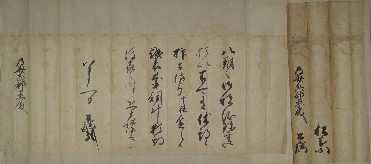

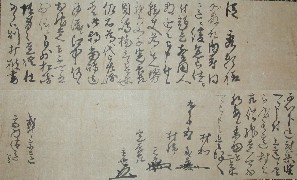

村上武吉・元吉・宍戸景世連署書状(今治市村上水軍博物館蔵)

差出人は、毛利氏から派遣された村上武吉・元吉・宍戸景世です。当時、毛利氏のもとには昔のよしみを頼って身を寄せていた伊予の旧領主たちが何人もいました。村上氏もその一人でした。また、宍戸景世は、伊予の旧領主平岡氏からの養子と記す史料もあり、伊予と関係があったものと推察されます。先に紹介した「毛利氏家臣連署書状」で、喜多郡内子の旧領主曽祢景房が先遣隊として渡ってきていたことを記しましたが、この時来襲した毛利勢には、伊予の旧領主たちがかなり含まれていたようです。それは、地理や情勢に詳しいだけでなく、旧知の人脈を持つという攻略上の利点もあったことでしょう。

受取人は、伊予郡辺りを拠点としたとみられる在地領主武井・宮内両氏。彼らに対して毛利方(西軍)に属するよう促した書状です。文中、「松崎(加藤嘉明)に従うようなら妻子以下まで討果たす」との強い口調も使っています。

なお、発給日は9月15日、まさに関ケ原では決戦が行われた日であり、この書状が届いた頃には勝敗は決していたことでしょう。とはいえ、その報がすぐには伊予まで届くはずもなく、翌16日には毛利勢が三津浜へと攻め入り、加藤留守部隊と一戦を交えます。しかし、毛利勢は村上元吉や曽祢景房が討死し、敗北を喫してしまいます。本戦でも敗北した西軍の毛利氏は、結局引き揚げることとなるのです。

この時、武井・宮内両名がどう対応したかは不明ですが、後世の記録類には道後平野の旧領主の中には毛利氏に内応する者もあったと記しています。

この文書、最近まで所在が知られていなかったのですが、発見され、今は差出人に縁の深い今治市村上水軍博物館に収蔵されています。