秋の企画展では、戦国期のものと考えられる、類似の様式を示す3枚の流旗を展示する。竿に通す幟旗ではなく、上端の布で柄を巻き竿に吊る流旗と見られるもの。いずれも麻製で手書き、幅は約一尺と小型の旗である。上段には神仏号、中心に大山祇神社を意味するとみられる「三」の文字、続いて各種紋様が入っている。実はこの様式は大山祇神社に伝わる大型の流旗「三島神紋流旗」にも似ており、その様式を縮小して模倣したかのようにも見て取れる。旗は消耗品のため現存しにくものだが、異なる場所に類似事例として3点も現存していたことは非常に興味深いことといえる。

久保家伝来の旗(個人蔵・当館保管)

滝山城(大洲市長浜町)の城主であった久保氏の子孫のもとに伝わった旗。上段に熊野三所権現・日吉山王・八幡大菩薩・住吉大明神・祇園牛頭天王・天満自在天神の六神仏、中心に「三」、続いて上がり藤の紋、中に「八十」が入る。麻の生地に手書き、幅は約一尺、上部に柄を通したと思われる布の折り返しがある。「大洲旧記」にも今坊村庄屋久保家に伝来していたことが見える。またその記述によると、旗の下半分が変色していることについて、戦国期に城主久保氏の嫡男が討死した際、家臣が首を包んで持ち帰ったために付いた血の跡だと伝えている。670mm×303mm。

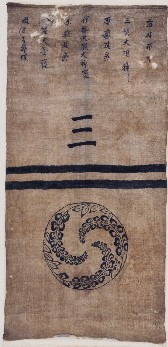

重山菊池家伝来の旗(個人蔵)

鴫山(西予市三瓶町)を拠点とした重山菊池氏に伝わった旗。上段に三嶋大明神・伊勢天照大神宮・八幡大菩薩の三神仏、続いて「三」、二重線の下に藤のような植物で描かれた三つ巴紋が入る。この紋章は菊池家の家紋である。やはり上部に布の折り返しの痕跡がある。麻の生地に手書き、幅は約一尺。730mm×350mm。

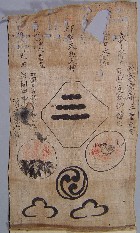

皆田宇都宮家伝来の旗(個人蔵・当館保管)

信田城(西予市宇和町)城主皆田(開田)宇都宮氏の子孫のもとに伝わった旗。上段に摩利支尊天・春日大明神・伊勢天照大神・八幡大菩薩・毘沙門天王の五神仏、続いて角切折敷に「三」、梅に鶯、桐、三つ巴、州浜が入る。折敷に三文字は伊予の一宮大山祇神社(三嶋大明神)の神紋。州浜は吉祥紋。その他は不明だが、家紋などに関係するのであろうか。麻の生地に手書き、幅は約一尺。この旗には文章が記されているが、その内容は判然としない。最後に清家孫六郎の名があり、あるいはこの人物の所用であったのだろうか、定かではない。580mm×310mm。