戦後60年以上がたち、実際に兵士として戦場に赴いた人たちは80歳をこえ、空襲を体験した女の人や子どもたちも記憶に残っている人たちは70歳をこえました。こうした戦争体験者たちは、時間とともに減少していきます。戦後世代の私たちと残された時間を如何に過ごすかは重要な問題です。

しかし、戦争体験者との対話は、先方の健康状態等もあり、学校団体にとっては簡単ではありません。そこで、当館に来館される学校団体の中には、当館の実物資料を用いて当時の生活を話してほしいとの依頼が増加してきました。

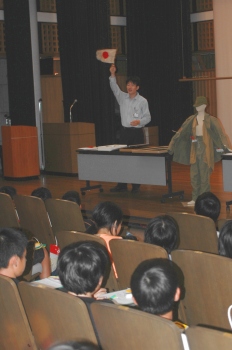

当館としては、今後益々重要視しなければならない問題として、前もって依頼があれば可能な限り対応しています。先日は、松山市立味生小学校が来館されました。

児童の皆さん120名は、まだ戦争の歴史学習をされてないとのことでしたので、できる限り分かりやすい資料をお見せしました。特に、当時の人々の思いを想像していただこうと思いました。弾よけの思いが込められた千人針、戦地から家族を気遣う軍事郵便、特攻隊員の遺書、真っ赤に染まった戦死者の服、空から次々と落とされた焼夷弾、物資の不足を補うために考えられた代用品の数々。

そして、最後にいつも学校団体の皆さんにお願いしているように「君たちが戦争体験者と向きあえる最後の世代です。ぜひ、身近なお年寄りに当時の話を少しでも聞いてください。」とお伝えしました。今、児童は、戦争体験者にとって、孫からひ孫の世代に移ろうとしています。これを機会に平和と戦争について考える機会になれば幸いです。

戦後生まれの私が、戦中の話をするのはおこがましい話ですが、既にそういった時代になったことをつくづく実感しています。博物館の学芸員として、今まで戦争体験者から聞いた話、見てきた戦跡、調査した成果を忠実に伝えることができればと思っています。