戦国時代にはどんな武器や武具が使われていたのでしょうか?

今回は、出土品からみてみましょう。本来使われていた革や木製品は腐ってなくなってしまっています。遺跡からは、鉄や銅などの金属でできたものが見つかっています。金属製品はリサイクルが可能なため、多くは回収されたものと考えられます。残されている遺物はほんの一部なのです。

湯築城跡出土鉄鏃(愛媛県教育委員会蔵)

たくさんの種類が見つかっているのは松山市湯築城跡です。武器では鏃、薙刀の部品、小刀、小柄、笄、刀の装飾品などがあります。武具には鎧を構成する小札や金具が見つかっています。本小札と上端部が特徴の伊予札が見られます。今治市見近島城跡からも多数の鉄鏃や小札が出土しています。

見近島城跡出土小札(今治市教育委員会蔵)

松野町河後森城跡や大洲市大洲城跡では、新しい武器である鉛製の鉄砲玉が出土しています。等妙寺旧境内跡では慶長期以前とされる鉄砲の部品も見つかっています。

等妙寺旧境内跡出土鉄砲部品(鬼北町教育委員会蔵)

また、松山市道後町遺跡では、赤漆で固められた鎧の小札や、鞐も見つかっています。今治市姫内城出土の小札は、建物の南東隅の柱穴内に3枚が布に包まれて埋められていた様子がわかりました。建物は来島海峡を見下ろすことのできる場所に所在します。中世の人々がなんらかの意図を込めて、辰巳の方角に埋納したのでしょうか?

戦国展では、愛媛県内の中世の遺跡から出土した鉄製品の武器、武具を展示しています。今は錆びて茶色や緑色になっていますが、かつては金属光を放った現役の道具だったことに思いを馳せてみてはいかがでしょうか?

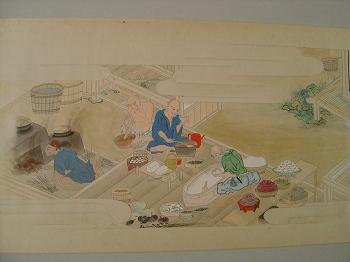

酒飯論絵巻(当館蔵)

酒飯論絵巻(当館蔵)