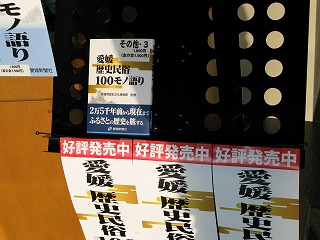

愛媛県歴史文化博物館監修の『愛媛歴史民俗100モノ語り』が愛媛新聞社から刊行されました。当館の学芸員が中心となって、100の資料に込められたモノ語りを分かりやすく解説しています。

取り上げた資料の多くは博物館の収蔵資料で、日頃の調査研究活動の中で気づいたことを、それぞれの学芸員が紹介しています。これまで、愛媛の歴史や民俗を概説した本はいろいろな種類が出版されていますが、モノ(資料)にこだわりながら歴史や民俗を解説した本はこれまでありませんでした。博物館の学芸員ならではの本になっていると思います。

定価は1800円。県内の主要書店にゴールデンウィーク前には並びます。また、博物館でも受付で友の会より販売を開始しました。友の会会員は博物館で購入すると、1500円とお得です。ぜひ手に取ってご覧下さい。

なお、現在常設展示の考古展示室では、本の発売にあわせて「学芸員が選ぶえひめ考古学の名品」展が開催中です。本に登場する考古資料の多くが展示されています。こちらもお見逃しなく。