中世の南予地域の領主としてよく知られている一族に西園寺氏がいます。伊予知行国主で、宇和荘荘園領主でもあった京都の公家西園寺氏の分流が、伊予へ下向し土着したと考えられています。宇和盆地を本拠に宇和郡内に広く影響を及ぼしました。その西園寺氏が本城としていたのが、松葉城・黒瀬城です。

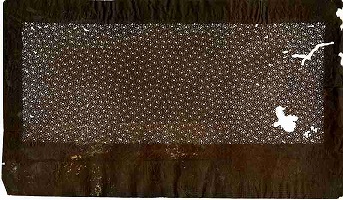

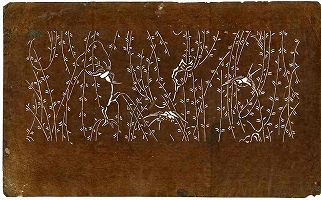

松葉城跡

松葉城は、西予市宇和町の卯之町の北、松葉地区にあります。黒瀬城は、そこから卯之町の市街を挟んで南へ約2kmの所にあり、JR卯之町駅の裏手真正面に見えます。両城とも尾根を利用して、おおまかに3段の曲輪を中心に構成されていますが、松葉城が岩場の狭い尾根に造られているのに対し、黒瀬城の方が曲輪の規模も大きく、数も増え、より堅固なものになっています。西園寺氏は、当初松葉城を本拠としていたのを戦国時代に黒瀬城に移ったといわれていますが、その裏付けの一つになります。

西園寺氏は、宇和郡内に一族がいくつか分派し、立間・来村・竹林院などと呼ばれる一族が出ましたが、この松葉城を本拠とした家はその名を取って「松葉殿」と呼ばれ、また自らも「松葉某」と称し、黒瀬城に移ったといわれる戦国末期になっても、滅亡を迎えるまでそう称していました。

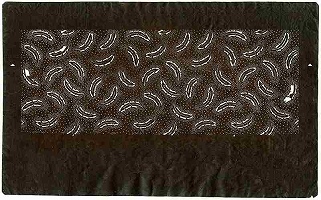

黒瀬城跡

有名な西園寺氏ですが、実はその活動を物語る当時の確実な資料は極めて少なく、後世の記録類などを基に語られる部分も多く、いまだ謎の多い領主です。系譜関係すら明確には定まっていません。その大きな要因は、家が滅亡したことにあるでしょう。天正13(1585)年の四国平定の後、伊予は小早川隆景の支配するところとなりますが、その時の当主公広はまだある程度宇和郡での影響力を維持していたようです。しかし、天正15(1587)年に秀吉子飼いの戸田勝隆が南予を拝領して入ってきた時、旧勢力の西園寺氏はその力を否定され、滅ぼされてしまいます。「清良記」の記述では、公広が戸田に呼び出されてだまし討ちにあったとされています。

光教寺

卯之町の中町(なかのちょう)の開明学校(国指定重要文化財)の隣には、西園寺氏の菩提寺である光教寺があります。寺の墓地内には、公広の廟所があり、今も大切に祀られています。ちなみに、当博物館も卯之町にあり、黒瀬城の向かいの山腹に建っているため、展示室から頂上部を眺めることができます。

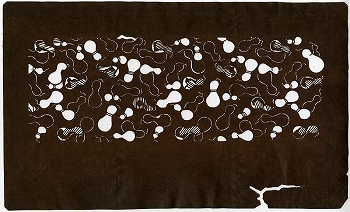

当博物館の展示室からの遠望

右端、木々の上にわずかにのぞく高みが黒瀬城の頂上部