『増補改訂大洲市誌』(大洲市誌編纂委員会・1996年)には、昭和3年と昭和31年の肱川橋付近の1日当たりの交通量が比較されています。昭和3年のデータには、歩行者1,287名、自動車81台、オートバイ6台、自転車1,312台、人力車5台、荷馬車23台、リヤカー91台とあります。それが昭和31年には、歩行者2,498名、自動車547台、オートバイ635台、自転車4,235台、荷馬車29台、リヤカー139台となります。現在ほとんど姿を消した荷馬車やリヤカーが、昭和31年に肱川橋を普通に通っていたことは驚きですが、自動車、オートバイ、自転車などの交通量が大幅に増大していることも分かります。

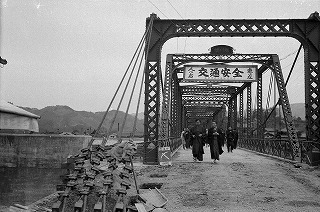

上の写真は昭和28年に撮影された肱川橋。肱川橋は大正2年に三年をかけて肱川初の近代的橋梁として完成しますが、写真を見ても幅がかなり狭かったことが分かります。橋の上部に「交通安全 人は右 車は左」の看板にも、橋が交通量の増大に対応できなくなってきていることがうかがえます。

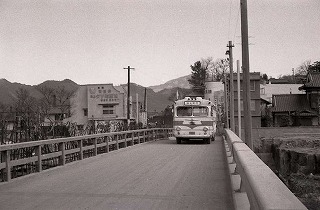

写真はさらに8年後の昭和36年に撮影されたもの。町の人々は昭和32年に肱川橋の改築促進を建設大臣に要望、翌年から県の事業として二車線の幅員への拡張工事が行われました。写真ではまさに拡張工事中の肱川橋を卯之町行きの宇和島バスが走っています。村上節太郎の写真は、時代に合わせて変化する橋の姿を見事に捉えています。