駕籠の修復についてはこれが最終回。

それでは駕籠の全貌をご紹介しましょう。

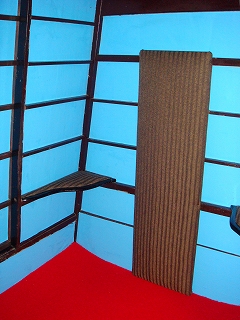

駕籠の内部はこんな感じ。(前方部分)

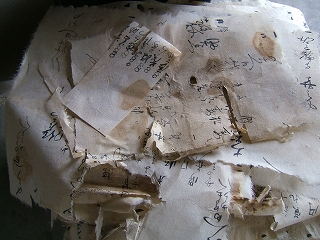

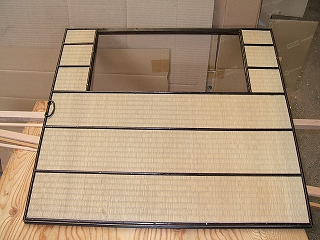

手前の板を持ち上げると・・・。

折りたたみ式の机が出現します。

そして、後方には背もたれと肘当てを完備。

駕籠の大きさは、高さ90cm、奥行110cm、幅68cmほど。駕籠の内寸となると、高さ81cm、奥行95cmほどとなり、現代の大人では体格が良すぎてとっても窮屈です。

この駕籠は、側面に茣蓙(ござ)が使用されているところから、茣蓙巻駕籠(ござまきかご)と呼ばれるタイプのもので、庄屋や医者など村の中で比較的裕福な人たちが使用したものと考えられます。庶民の旅のアイテムではありませんが、江戸時代の乗り物「駕籠」の大きさを手軽に実感していただく資料として活用していきたいと思います。9月15日からはじまる特別展「広重と北斎の東海道五十三次と浮世絵名品展」にて初公開しますので、ぜひ、歴博で駕籠の大きさを体感してみてくださいね!