平成21年11月14日(土)から平成22年1月31日(日)まで、常設展示室内の文書展示室で、テーマ展「吉田藩大工棟梁二宮家の図面展」を開催します。

二宮家は、江戸時代に吉田藩大工町(だいくまち)の棟梁として代々吉田藩に仕え、昭和49(1979)年に最後の棟梁が没するまで約300年にわたって吉田地方の社寺建築に携わりました。安政の大地震の時にも倒れることなく、現在も二宮家建築の社寺が残っています。

大工棟梁の家がこれほど長く続き、ともに図面が残ることは県内において、たいへん珍しいことです。二宮家文書は、平成20年に吉田町内の民家で発見されました。東雲女子短期大学特任教授犬伏武彦氏、酒井純孝氏(愛媛県建築士会)の協力を得ながら、当館で調査研究・整理を進めてまいりました。県内でも最古級の図面を約30点を紹介しています。

<主な展示資料>

(1)二宮長六作「吉田藩陣屋蟇股」(竹に雀紋) 江戸時代後期 当館蔵

江戸時代後期に活躍した長六(ちょうろく)は、16歳の時に住吉神社の設計をするほどの天才肌で、名工として全国にまで名前が知られました。吉田藩の陣屋は幕末に再建され、大工棟梁二宮長六の代表作でした。吉田藩主伊達家の家紋(竹に雀紋)の蟇股が、現在も残っており、匠の技を見ることができます。

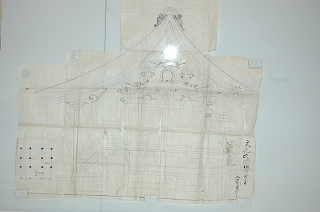

(2)二宮善治郎作「神殿姿図」 文化6(1809)年 個人蔵

二宮善治郎が19歳の時に作成した図。代々二宮家は、棟梁となるために、幼い頃から教育を受けていたことが伺えます。

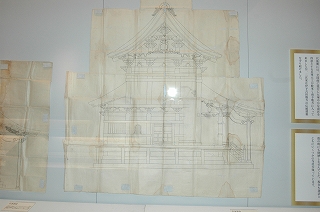

(3)寺院 本堂側面図 江戸時代 個人蔵

吉田地方のみならず、城川町龍澤寺にまで二宮大工の足跡が残っています。

二宮家の図面の特徴は、柱が特に太いことです。これは、耐震性が高いことを示し、実際には、安政の大地震にも耐えうる設計でした。

江戸時代中期以降、農村部をはじめとして人口が増加し、それにともなって大工の数が不足しました。江戸時代後期には、全国的に流行した華やかな意匠を得意とする長州大工が数多く南予地方に入って来ましたが、二宮家は伊予吉田地方の伝統建築を守り続けました。

これまで、江戸時代の伊予の社寺建築において、地元大工の足跡について、不明な部分が多かったのです。このたびの図面の発見により、伊予吉田地方において、300年以上も続く伝統建築の名工として二宮家が存在したことが確認されました。こつこつと地道な働きをされた先人の技をご覧いただくとともに、伊予における建築史の奥深さを感じとっていただければ幸いです。

観覧には、常設展示観覧料が必要です。