平成22年7月24日(土)から平成22年9月12日(日)まで、常設展示室内の文書展示室で、「戦前戦後の雑誌展―相原コレクションよりー」を開催しています。

<主な内容>

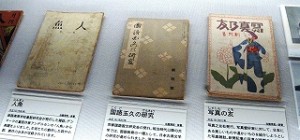

当館で寄託されている相原コレクションから、戦前戦後の創刊雑誌を紹介します。雑誌は、出版物の中でも、新聞と同様に消費されることを目的とされていました。日本の近代化の象徴のひとつでしたが、現在では雑誌の創刊号が残ることは、たいへん珍しく貴重といえます。

故相原隣二郎氏は、明治・大正・昭和時代初期、そして、戦後にかけて、944点の創刊雑誌を収集しました。

隣二郎氏は、教養から娯楽に至るまで、さまざまな種類の雑誌を収集しました。それぞれの時代に、人々が何を見、何を聞いて、どのような姿で生きてきたのか、感じ取っていただければ幸いです。

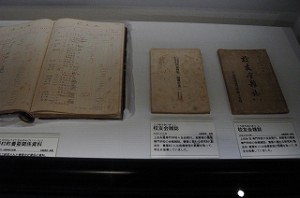

(1)雑誌のはじまり

日本における雑誌のさきがけは、慶応3(1867)年に柳河春三が発行した『西洋雑誌』です。わずか十数ページで、欧米の雑誌を習ったものでした。まだ、日本人にとって雑誌はなじみがなく、一から説明しなくてはなりませんでした。

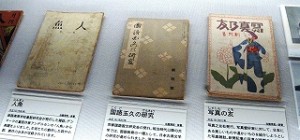

(2)文明開化と雑誌

文明開化が花開くと、文化人が次々と欧米へ留学して、教育や法律、科学などさまざまな分野を学んで帰国しました。そして、雑誌を刊行して、近代国家へと文化の向上を図りました。

(3)大正デモクラシーと雑誌

日清・日露戦争の勝利を背景に、大正時代に入ると、日本国内の諸産業(絹や茶、鉄鋼業など)が海外へ多く輸出されるようになりました。人々の生活にも近代化が浸透して、大衆文化が栄えるようになりました。この社会現象を大正デモクラシーと言います。庶民による雑誌の講読数も増え、次々と新しい文化が雑誌に紹介されました。

(4)愛媛県と絹

古来より絹の産地だった愛媛県は、明治時代以降、全国でも有数な産地となりました。中でも西予市野村町の養蚕は、明治初期に始まり、大正初期には1,138戸を数えました。20年に一度、伊勢神宮で行われる式遷宮では、伊予の絹を使う慣わしがあります。野村町で生産された絹織物は、現在でも皇室に献上されています。

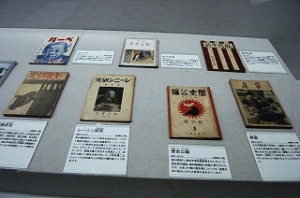

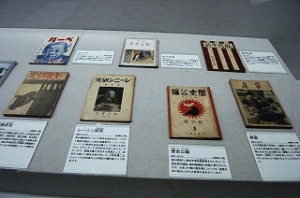

(5)昭和の雑誌

昭和に入ると、日本の都市部では鉄筋コンクリートの建物が次々と建てられ、大衆文化が栄えました。雑誌にも100万部にものぼるベストセラーが登場するようになりましたが、昭和4年の昭和大恐慌を契機に日本も大きな経済打撃を受けて、太平洋戦争へと進んでいきました。

(6)戦争と雑誌

昭和12(1936)年に、日本と中国の間で戦争が始まりました。その二年後、テレビジョン実験放送が開始となり、やがて、雑誌は、戦争へと人々を誘導する媒体と変化していきました。昭和16(1941)年、日本は太平洋戦争に突入しました。戦局が悪化するにつれて紙も不足し、雑誌社の統合によって、種類が減らされました。終戦を迎える頃には、雑誌のほとんどが発行できなくなっていました。

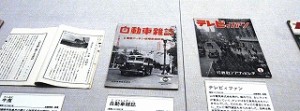

(7)戦後の創刊雑誌

昭和20年8月15日、終戦を迎えた日本は、廃墟の中で復興へと歩き始めました。家族や生活基盤を失った人々の希望となったのは、雑誌の復活でした。物資が不足する中で、紙は配給制でした。部数を制限して発行された雑誌が店頭に並ぶと、飛ぶように売れていきました。

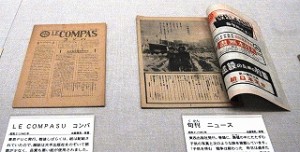

(8)GHQと雑誌

戦後日本は、マッカーサー率いるGHQによって、政治・経済・文化のすべての面において、改革がありました。アメリカ文化を紹介する内容が数多く発行され、占領軍に対する批判や、戦前の軍国主義に関わる内容などは、検閲によって発行されませんでした。

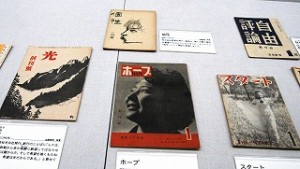

(9)戦後の創刊雑誌の特徴

戦後の創刊雑誌のタイトルは、新しい時代に期待をこめて「新」の文字が多く用いられました。また、復興の象徴として、「自由」・「平和」・「希望」、英語をカタカナで表記する「スタート」など、新しいタイトルが次々と登場しました。

(10)女性の解放と雑誌

昭和21(1946)年、日本で初めて男女平等の総選挙が行われました。主婦や働く女性に向けた雑誌も数多く発行されました。戦後の食糧難の時代に生き抜く食事の工夫や、戦争中は途絶えていた女性の教養の手本としてアメリカ人女性のスタイルが紹介されました。

(11)戦後のこども雑誌

戦争中、子供向けの雑誌は、わずか6種を数えるのみでしたが、昭和21(1946)年4月には40種類を超えて発行されました。明るく、想像力の豊かな子供が育つように、希望に胸ふくらむ物語などが編集されました。混乱と困難の時代の中、子供たちはいきいきと、のびのびと育って行きました。

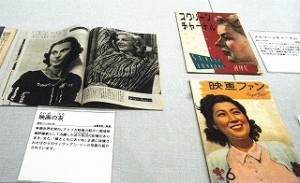

(12)映画・演劇・スポーツの復興

戦後、京都の映画村は被災を免れ、いち早く復興の先陣を切りました。野球を始めとしたスポーツも次々と復活しました。大衆文化が復活し、戦後の困難を生きる人々に大きな希望と楽しみをもたらしました。