11月21日、特別展「伊予の城めぐり-近世城郭の誕生-」の関連講座として、宇和島市教育委員会の廣瀬岳志氏を講師に、「宇和島城を歩く-城山探訪-」が実施されました。

まず、最初に宇和島市立伊達博物館で、「宇和島の礎を築いた藩主たち」展を見学。宇和島藩主伊達家の歴代藩主に関係した資料が多く展示されていましたが、宇和島城関係では元禄時代の宇和島御城下絵図をじっくりと見ることができました。

お昼は郷土料理の鯛めし。宇和島の鯛めしは炊き込みではなく、鯛の刺身をそのまま御飯にのせて、タレと生卵、きざみねぎなどの薬味を混ぜたものをかけて食べるもの。このスタイルの鯛めしは、「宇和島鯛めし」として、農林水産省の「郷土料理百選」にも選ばれています。

おいしい鯛めしを食べて、エネルギー補給していよいよ城山に登り始めます。急な石積みの階段を1歩1歩上がっていきます。山城の防御性の高さを身をもって感じます。

途中の井戸丸跡で小休止。井戸丸は城内で一番小さい曲輪で、その名のとおり深さ11mの井戸があります。谷の中で少し窪んだ地形になっており、岩盤から伝わってくる水を集めています。この井戸は、有事に備えて厳重に管理されていたといわれています。

この井戸丸には城内唯一の金石文があります。写真では少し分かりずらいかもしれませんが、文政4(1821)年に井戸が大破して、その翌年に修復工事を行ったことが刻まれています。井戸の歴史を物語る貴重な史料が、さりげなく足下に遺っていました。

さらに、しばらく階段を上り進むと、ようやく二の丸まで到達しました。ここから本丸の石垣越しに天守を撮影すると、宇和島城が美しく写ります。雑誌などにもよく使われる撮影ポイントなんだそうです。

本丸で、宇和島城天守について解説していただきます。現存する天守は、寛文6(1666)年頃の伊達家の時代に建った総塗籠式・層塔型。宇和島城は独立式の天守であること、鉄砲狭間がないことなどから、平和な時代の象徴としての天守といわれています。

左右対称にこだわって建てられており、唐破風、千鳥破風が連続する派手な外観になっています。内部はもともとは畳敷き、現代まで障子が残っているのも珍しいところです。

天守の3階から宇和島湾を撮影してみました。現在は埋め立てられて、たくさんの建物が見えますが、江戸時代の最初はそのほとんどが海でした。当時の宇和島城はおそらく海に浮かぶ要塞のように見えたことでしょう。

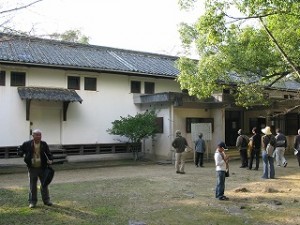

本丸から二の丸へ下り、帰りは藤兵衛丸、長門丸、代右衛門丸のルートをとります。藤兵衛丸では、現在城山郷土館となっている旧山里倉庫を外から見学します。山里倉庫は、弘化2(1845)年に三の丸に建てられた武器庫。現在はいろいろと手が加わっていますが、中の部材はほぼ当初のものが使われているとのこと。武器庫は全国的に見ても古建築としては3例しか遺っておらず、建築としての価値もこれから評価されていきそうです。

長門丸へ下ってから、今度は藤兵衛丸の石垣を見学します。この石垣は13メートルを少し切る位の高さで、藤堂高虎時代に築かれた古いものと考えられています。 こうした直線的に高く積む石垣は、築城の名手藤堂高虎が得意としたところで、高虎が築いた他の城にも見出せます。

ここから現在工事中のエリアに入れていただき、代右衛門丸の東側の石垣を見学します。石垣は幅が1mを超えるような自然石が多用された古式のもので、「見せる石垣」となっています。城内で最も古い石垣かもしれないそうで、藤堂時代から伊達時代にどのように城が変化していったのか、興味が湧いてきます。

最後は、ようやく搦手(からめて)側の上り立ち門まで下りてきました。上り立ち門は簡素な薬医門。しかし、現存する薬医門としては最大級で、製材の分析から創建年代が藤堂高虎の慶長期まで遡る可能性が近年指摘されています。もしそうだとすると、最古級の薬医門ということにもなります。

約2時間余りの城山ウォーキング。講師の廣瀬先生には、普段歩いていると見落としそうなお城の魅力をたくさん教えていただきました。宇和島市教育委員会では平成6年から宇和島城の保存整備事業が行っており、その中で発見されたことはHPで情報発信されていて、とても勉強になります。こちらもどうぞ御覧ください。