岩屋寺は、四国山地の山深く、久万高原町七鳥(ななとり)に所在する四国霊場第45番札所として知られる古刹(こさつ)で、日々多くのお遍路さんが訪れます。あたりは侵食された凝灰岩(ぎょうかいがん)が特異な景観を作り出していることから国の名勝にも指定され、また秋には美しい紅葉の名所としても知られています。岩屋寺を訪れた際、ぜひ立ち寄りたいのが「せりわり禅定」と呼ばれる行場。ここは、時宗の開祖一遍上人も訪れ、「一遍聖絵」にも登場する歴史的には非常に著名な場所。でも、「岩屋寺には行ったがそこは行ってない」という人が結構多いのではないでしょうか。では、実体験をほんの少しだけ報告します。

本堂・大師堂から少し谷間を登ったところが入口ですが、まずは納経所で鍵を受け取ってから登らないと二度手間になるのでご注意。また、神聖な修行の場であることにも配慮しましょう。

「せりわり」の名のごとく岩山が真っ二つに裂け、ひと一人がやっと通れるような裂け目を、綱を伝いながらしばらく登ります。これが第一段階。次に第二段階、再び綱か鎖を伝いながらさらに上の岩場へ登ります。足場はほとんどありません。

最終段階として梯子(はしご)を登ると、狭い山頂に白山社の祠(ほこら)が祀られています。足場はないに等しく、気を付けないとお参りも命がけになります。

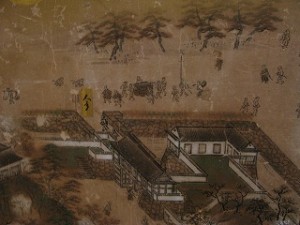

祠の建物自体は近年の建立ですが、まさに「一遍聖絵」に描かれた、一遍が長い梯子を登って参詣した社がここにあたります。「一遍聖絵」では、この他に2峰、全3峰の独立峰と各峰上の祠が描かれていますが、近年の研究では、実際は同じ峰を登る3段階の節目ごとに祀られた祠だったと考えられています。江戸時代の絵図を見ると、確かに段階ごとに高祖社・別山社・白山社と3つの祠を見ることができます。

「岩屋寺勝景大略図」(当館蔵)

絵図には、第一段階の「せりわり禅定」に次いで「鎖禅定」とあり、第二段階の鎖が相当します。峰全体が修行場とみなされていたのでしょう。絵図の別の部分を見ると、本堂の横の峰にも梯子で行く仙人堂、さらに上方には洞中弥陀・洞中塔婆が示されています。現在も本堂脇には梯子で上がる仙人堂跡がありますが、さらに上方にも穴が二つ、これが洞中弥陀・洞中塔婆の場所でしょう。どうやって上がったのでしょうか。

険しい行場を持つ岩屋寺ですが、せりわりに見たような白山信仰や、熊野信仰との関わりも指摘されており、一遍の時代から山岳修験の行場の性格を持っていたのではないかと考えられるようにもなっています。

45番岩屋寺、今は札所として参拝者が絶えませんが、実は一遍上人や山岳修験ともゆかりの深いお寺なんですね。

参考文献:山内譲「一遍聖絵と伊予国岩屋寺」(上横手雅敬編『中世の寺社と信仰』吉川弘文館・2001年)