期間/平成23年年10月8日(土)~平成24年2月5日(日)

会場/文書展示室

開館時間/午前9時~午後5時30分(展示室への入室は午後5時まで)

休館日/毎週月曜日(但し第1月曜日は開館、翌火曜日は休館。12月26日~平成24年1月1・4日休館。1月2・3日開館)

観覧料/常設展観覧料が必要です。

大人(高校生以上)500円(400円)/65歳以上250円(200円)/中学生以下無料

※ ( )内は20名以上の団体料金

内 容

「もったいない」という私たちが何気なく使う言葉には、物を大切にする精神が宿っています。江戸時代では、山・海・川などの自然を管理・保護して資源を守りました。衣食住すべてにわたって、自然から作り出されたものは、幾度もリサイクルされた後に、作物を育てる肥料として自然に返されました。自然と調和・共存された江戸時代のエコライフは、まさに私たちが受け継ぐ先人の知恵の宝庫といえます。当館の収蔵資料を中心として、伊予における江戸時代のエコライフを紹介します。

構 成

1 わび・さびの世界

2 江戸時代の環境保護

3 エコと教育

4 城下町とエコ

5 農村とエコ

6 江戸時代のリサイクル─和紙─

7 江戸時代の塩田

8 エコツアー

主な展示資料

1.西条誌(天保7(1836)年) 当館蔵

西条藩朱子学者日野和(にこ)煦(てる)が、藩主の命により天保7(1836)年から7年の歳月をかけて編纂した地誌。西条藩領内をくまなく調査して、当時の産業や伝説、特産物、名跡などを写実的に描いた絵画を交えて紹介しています。 本資料は、西条藩の特産物の一つ、和紙作りの光景が描かれています。

2.道後温泉絵図 (江戸時代後期)当館蔵

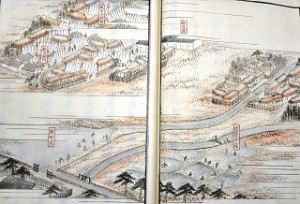

道後温泉を中心に道後の町並が描かれた彩色の絵図。道後温泉は平屋造りで、一の湯、二の湯、三の湯の他にも養生湯や馬湯が丁寧に描かれています。本陣として用いられた明王院をはじめとした旅籠などの建物が街道に沿って並び、周辺には湯神社、湯月八幡宮、宝厳寺などの寺社が詳細に描かれています。山にはすみずみまで手入れされていた様子が描かれています。道後周辺の田園が描かれ、江戸時代における里山と共存していた道後の町の様子が伺えます。

3.加藤文麗画「鳴子図」(横井也有賛「鳩吹に腹立たせたる鳴子かな」)(江戸時代中期)当館蔵

鳴子(なるこ)は、数本の竹筒を小板に並べてぶらさげたもので、田畑の害獣や害鳥を追い払う道具です。鳩吹(はとぶき)は、猟師が両手の手のひらを合わせて山鳩の鳴いているような音を出して猟仲間に知らせる合図です。加藤文麗は、秋の風物詩である鳴子と山里の風景を水墨画に描き、横井也有は、二つの音が山里に響き渡る様子を俳諧に詠みました。文麗は、大洲藩三代藩主加藤泰恒の六男で、狩野周信(ちかのぶ)門に入って絵を学びました。徳川吉宗の隠居後に仕える傍(かたわ)ら、谷文晁など日本を代表する画家を育てました。也有は、尾張藩士で、俳句、俳文、絵画、和歌、など各分野で活躍しました。