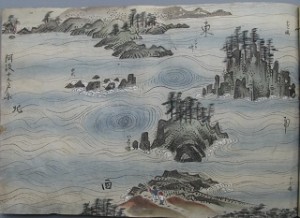

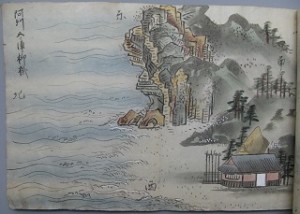

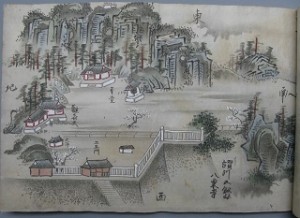

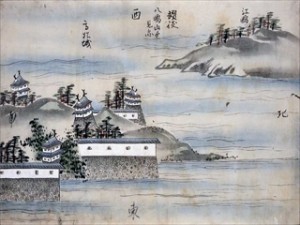

鳴門市土佐泊浦の大毛山付近から、奇観として知られる大鳴門の渦潮を描いている。手前の島を西丈は「ハタカ嶋」と記しているが、これは裸島のことで、現在は大鳴門橋の橋脚が立っている。裸島の右上(南東)の島は「登ヒ嶋」と記されているが、これは飛島のこと。標高25mの小さな孤島で、ウバメガシなどの暖性植物やハマナデシコなどの海浜性植物が自生している。裸島の左上(北東)には、波間から岩が顔を出している「中瀬」と呼ばれる浅瀬が描かれている。そして、画面の上部に広がるのが淡路島である。

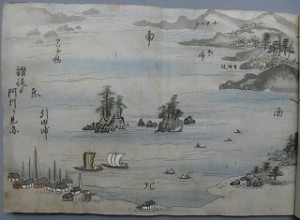

四国と淡路島との間にあり、大鳴門ともいわれた鳴門海峡は、海峡幅が1340メートルと狭く、手を伸ばすと届かんばかりである。その海峡の主水道は中瀬と裸島の間にあり、海底の断面がV字形になっており、最深部は約91メートルに及ぶ。一方で中瀬付近は浅くなっており、深さは約10メートルにも満たない。瀬戸内海と太平洋の狭間で、海底の複雑な地形も加わり、最大30メートルともいう大きな渦が生み出される。西丈も大鳴門に二つの大きな渦を描いている。

大鳴門は江戸時代から既に全国に知られた名勝として多くの見物客を集め、渦潮は歌川広重をはじめとする多くの画家の格好の題材となっていた。陸から鳴門の渦潮を見物するには、大毛山に眺望台があったほか、亀大明神(瓶浦神社)からも眺望が開けていた。また、裕福な遍路は船に乗って鳴門まで移動したようで、京都の商人升屋徳兵衛の文化6(1809)年の旅日記には引田浦(東かがわ市)で船をチャーターしたことが記されているほか、駿河大御神村の天野文左衞門の旅日記でも明神村(鳴門市瀬戸町明神)から船に乗り、船賃として83文支払っている。旅日記には「鳴門見物」とあるので、あるいは船から遠巻きに渦潮を観ることもあったのであろうか。

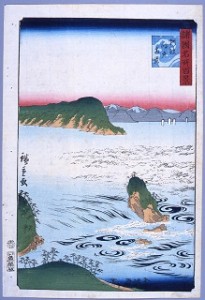

鳴門の渦潮を描いたものとしては、歌川広重の3枚続きの「阿波鳴門真景図」や「六十余州名所図絵」の名作の一つといわれる「阿波 鳴門の風波」が有名であるが、掲載したのはその初代に養子に入った二代目の歌川広重が描いた「諸国名所百景」の中の「阿波鳴門真景」。キレイにまとめあげているが、初代広重の迫力ある渦潮の姿から後退して、おとなしい表現になっている。

西丈の絵は横長の画面をうまく使って、二代目広重よりももっと上空から引いた形で渦潮を捉えている。それは諸国を歩いて地理への優れた感覚を身につけていた松浦武四郎が、天保4(1833)年の「四国遍路道中雑誌」に描いた「鳴門眺望之景」にかなり近い。松浦の絵は研究材料として写実的に描いたものといえるだろう。西丈の絵も写実を重視したものだが、手前の小さな旅人二人と、大きな二つの渦潮の対比が効いている。その工夫により渦潮という自然の雄大さが引き立てられている。

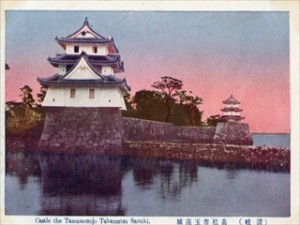

当館では、企画展「四国遍路ぐるり今昔」が、2月18日~4月6日の会期で開催しています。本史料は展示されていませんが、四国八十八ヶ所霊場の今と昔の姿を多彩な資料で紹介しています。ぜひご覧下さい。