先日26日(日)に、現在開催中の特別展「続・上黒岩岩陰遺跡とその時代」の関連イベントの1つとして、小林謙一先生(中央大学文学部教授)による記念講演会を行いました。

「上黒岩岩陰遺跡の文化財産と未来像」と題した講演タイトルが示すとおり、多種多様な出土遺物から見た上黒岩岩陰遺跡の価値や、今後における遺跡の利活用についてご講演いただきました。

参加者の方々には、上黒岩岩陰遺跡の重要性について十分ご理解いただけたのではないかと思います。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

Archive for 10月, 2014

特別展関連の記念講演会を開催しました

2014年10月29日特別展関連の考古講座①を開催しました

2014年10月18日先日、現在開催中の特別展『続・上黒岩岩陰遺跡とその時代-縄文時代早期の世界-』の関連行事の1つとして、小林謙一先生の記念講演会(10月26日(日)開催)をご案内いたしましたが、そのほかにも特別展関連の考古講座2本を企画しています。そのうちの1つ、「続・上黒岩岩陰遺跡とその時代展のみどころ」と題した講座については本日開催いたしました。

本講座では、多目的ホールにおいて今回の展示を企画した経緯と意義、そして主な展示品を紹介したあと、展示室会場に移動して実際に出土品の数々をご覧いただきました。

次回の特別展関連の考古講座は、以下のとおりです。ふるってご参加下さいますよう、お願い申し上げます。

日時:11月1日(土)13:30~15:00

場所:当館 研修室1・2

講師:沖野 実氏((公財)愛媛県埋蔵文化財センター調査員)

演題:「石器から見た縄文時代前夜の様相」

館蔵資料のお出かけ―甲冑が徳島へ―

2014年10月16日博物館の資料は時々お出かけします。

今回、大洲藩加藤家伝来の「船手具足」が徳島市立徳島城博物館からオファーを受けました。

平成22年にははるばる栃木県までお出かけしましたが、それから4年ぶりとなります。

まずは貸出にあたって、傷みや汚れなどの確認を貸出先の学芸員さんと行います。

確認が終われば、美術品輸送専門のスタッフにより厳重な梱包が施され、輸送車両へと運ばれます。

甲冑は構成するパーツが多く、素材もさまざまで、作りが複雑な部分もあるため、確認作業や梱包作業は念入りに行われ、かなり手間がかかります。

今回は、9:30に開始してお昼の12:00までかかりました。

船手具足は、大洲藩加藤家から下野国(栃木県)黒羽藩大関家へ養子に入った藩主大関増業が自ら作成したお手製の甲冑で、生家の加藤家に贈ったものです。

徳島市立徳島城博物館では、近世の四国の大名をテーマとした特別展「四国の大名―その美と心―」を10月18日(土)~11月24日(月・祝)の期間開催し、四国各地の大名ゆかりの資料を紹介する中の一つとして船手具足も展示されます。

この機会に徳島市立徳島城博物館で、当館所蔵の船手具足をご覧になってみてはいかがでしょう。

特別展示図録の刊行

2014年10月15日

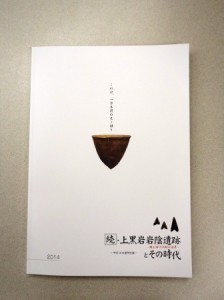

10月11日(土)より、特別展「続・上黒岩岩陰遺跡とその時代-縄文時代早期の世界-」が開幕しましたが、それに関連して展示内容を詳しく解説した特別展図録(写真)についても完成しました。本書は、当館のミュージアムショップにて1,500円で販売されておりますので、ぜひご覧ください。

【図録内容】

『続・上黒岩岩陰遺跡とその時代-縄文時代早期の世界-』

2014年10月11日発行 A4版171頁

序 章 旧石器時代終末の四国-その時代の終わり-

第一章 初期定住集落のすがた

第二章 上黒岩岩陰遺跡にみる縄文時代早期人のくらし

第三章 縄文文化成立期の素描-四国と東九州-

終 章 その後の上黒岩岩陰遺跡

論 考

小林謙一 「上黒岩岩陰遺跡の歴史的意義と将来」

多田 仁 「四国における旧石器時代終末から縄文時代草創期への動態」

黒川忠広 「南九州における縄文時代早期前半の様相」

中橋孝博 「上黒岩岩陰遺跡の出土人骨」

綿貫俊一 「上黒岩岩陰遺跡の暮らし」

佐藤孝雄 「日本最古の埋葬犬骨-上黒岩岩陰出土縄文犬骨の研究-」

坂本嘉弘 「東九州地域における縄文時代早期の様相」

遠部 慎 「四国の縄文時代早期の貝塚」

松本安紀彦 「南四国地域における縄文時代早期の様相-生活様式の転換期とその概要」

兵頭 勲 「北四国地域における縄文時代早期の様相」

兵頭 勲 「資料紹介・香川県小蔦島貝塚の土器について-(公財)鎌田共済会郷土博物館・西条市教育委員会所蔵資料-」

兵頭 勲 「資料紹介・今治市沖から引き揚げられた尖底無文土器-西予市城川歴史民俗資料館展示資料-」

特別展関連記念講演会を開催します!

現在、開催中の特別展『続・上黒岩岩陰遺跡とその時代-縄文時代早期の世界-』の関連行事として、講演会を以下のとおり開催します。これまでの上黒岩岩陰遺跡の研究の歩みを振り返りながら、今後の本遺跡の利活用等について講演いただく予定です。ふるってご参加下さいますよう、お願い申し上げます。

日時:平成26年10月26日(日)13:30~15:00

場所:当館 多目的ホール

講師:小林謙一氏(中央大学文学部教授)

演題:「上黒岩岩陰遺跡の文化財産と未来像」

(講師紹介)

小林謙一(こばやし けんいち)

1960年、神奈川県生まれ。

慶應義塾大学大学院民族学考古学専攻、総合研究大学院大学博士課程・国立歴史民俗博物館などを経て、現在、中央大学文学部教授。

主な著書・論文:『縄紋文化のはじまり・上黒岩岩陰遺跡』(新泉社)、『縄紋社会研究の新視点』(六一書房)、『縄文研究の新地平-勝坂から曽利へ-』(六一書房)、『国立歴史民俗博物館研究報告第154集 愛媛県上黒岩遺跡の研究』(編共著、国立歴史民俗博物館)ほか多数。

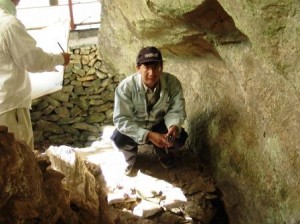

写真:小林謙一氏(上黒岩岩陰遺跡において)

特別展「続・上黒岩岩陰遺跡とその時代-縄文時代早期の世界-」開幕

10月11日(土)より、特別展「続・上黒岩岩陰遺跡とその時代-縄文時代早期の世界-」が開幕いたしました。

上黒岩岩陰遺跡(上浮穴郡久万高原町)は、全国に誇る縄文時代黎明期の岩陰遺跡であり、本県の歴史を語る上でも欠かすことのできない文化財といえます。これまでの当館の展示においても幾度となく取り上げてまいりましたが、とりわけ平成17年には「上黒岩岩陰遺跡とその時代-縄文文化の源流をたどる-」と題した企画展示を開催し、貴重な資料の一端をご覧いただきました。

そうした展示から9年が経ちましたが、その間にも上黒岩岩陰遺跡に関する総合的な研究は、各機関・研究者によって積極的に進められており、平成21年には発掘調査報告書の刊行、平成24年には埋葬犬骨の研究成果が発表されるなど多くの成果が示されています。

そこで本展では、最新の研究で明らかになった新たな知見をご覧いただくことで、上黒岩岩陰遺跡本来の姿に近づいていきたいと思います。

本展は、12月7日(日)まで開催しております。本展を通じて、約1万年前の縄文人の世界をお楽しみください。

なお、今後は本ブログ内で、関連イベントや展示の内容について随時紹介していきたいと思います。

和田竜さんに「村上海賊の世界」展をご覧いただきました。

2014年10月12日10月10日(金)、2014年本屋大賞を受賞した小説「村上海賊の娘」の著者、和田竜さんに、4館合同特別展「村上海賊の世界」展をご覧いただきました。

本日、愛媛県庁での「愛顔(えがお)のえひめ文化・スポーツ賞」授与式があり、そちらにご出席されたので、それに合わせてのご観覧です。

歴史文化博物館の出展資料をはじめ、「村上海賊」を切り口にした県立4館の多様な資料と魅力を楽しんでいただけました。

4館合同特別展「村上海賊の世界」は、10月19日(日)まで愛媛県美術館(松山市堀之内)で開催中(歴史文化博物館ではございません。ご注意ください。くわしくはこちら)

会期も残すところあと一週間となりました。

入場無料です。ぜひごらんください!

「村上海賊の世界」展示資料紹介(4) 名所絵のなかの瀬戸内海

2014年10月7日10月19日まで愛媛県美術館(松山市)を会場に開催中の4館合同特別展「村上海賊の世界」。

歴史文化博物館出展資料の紹介シリーズ、第4回です。

浮世絵のジャンルの一つに、各地の名所を画題とした風景画があります。江戸時代後期になると、これまで「名所」として認識されてこなかった、廻船や港の風景を画面の主題としたり、名勝の遠景に廻船を描いたりした名所絵が登場します。

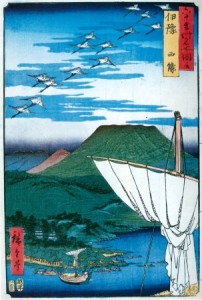

歌川広重の「六十余州名所図会 伊豫西條」もその一つです。

画面中央に石鎚山を置き、その麓には西条藩松平氏3万石の陣屋町西条、右手前に白帆を巻き上げた廻船を配しています。

広重は実際に西条に出向いたわけではなく、別の絵師が作った図柄をもとに作成したものですが、もともとの図柄には廻船は描かれておらず、手前に白帆を配したのは広重の工夫です。

海賊衆が歴史の表舞台から姿を消したあとも、伊予は瀬戸内海の海上交通を通じて江戸や大坂と緊密に結ばれていましたが、こうした事実が浮世絵の中にあらわれる伊予のイメージを形づくるのに一役かっていたのかもしれません。

「伊豫西條」が展示されている展示室会場の後半エリアでは、瀬戸内海の廻船や港の風景を主題とした歴博出展の浮世絵とともに、県美術館から出展した、瀬戸内海を題材とした近代から現代のさまざまな美術作品が展示されています。

左は歴博出展の広重らの浮世絵、右奥にみえるのは県美術館出展のMAYA MAXXさん(今治市出身)の作品「これが私の世界一美しいと思う故郷の景色です」の一部です。

かたや江戸時代の浮世絵、かたや現代アートと、時代もジャンルも違う作品ですが、かつて海賊衆の活躍した瀬戸内海を主題としている点で一貫しており、自然に調和して展示室に並んでいます。

近代以降、さまざまな作家が瀬戸内海を題材とした美術作品を生み出しますが、近世の浮世絵や航路図は、あるいは、そうした活動の源流の一つかもしれません。

4館合同特別展「村上海賊の世界」は、10月19日(日)まで愛媛県美術館(松山市堀之内)で開催中(歴史文化博物館ではございません。ご注意ください。くわしくはこちら)

入場無料です。ぜひごらんください!

「村上海賊の世界」展示資料紹介(3) 航路図に描かれた瀬戸内海

2014年10月6日10月19日まで愛媛県美術館(松山市)を会場に開催中の4館合同特別展「村上海賊の世界」。

歴史文化博物館出展資料の紹介シリーズ、第3回です。

豊臣秀吉が全国を統一し、独自の海上活動を厳しく禁じると、村上氏ら海賊衆は新しい生き方を迫られ、ある者は近世大名になり、ある者は活躍の舞台を求めて主家を離れ、大名の家臣として編成されていきました。海賊衆は歴史の表舞台から姿を消しますが、その末裔は、江戸時代には船手方として藩の船舶と航行を管理し、参勤交代の海上輸送等の業務を担いました。

一方、瀬戸内海で物資の輸送や旅行がそれまで以上に活発になると、絵巻形式の航路図や港を「名所」として描いた浮世絵が作られるようになりました。

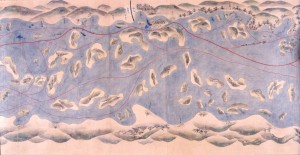

今回展示している「西海海路図絵巻」は、大阪より長崎にいたるまでの海路を中心に描いた絵巻です。

上下に山陽側・四国側の沿岸をくわしく描き、瀬戸内海を中心として、多くの島々を実際の大きさにこだわらず描いています。海路は朱線で示し、海路の線上には各地間の距離を記します。また、青・緑・銀色を使い、それぞれ「見え瀬」「隠れ瀬」など航海上危険な部分を色分けして、航海者の便を図っています。来島や務志島・中途島(いずれも現今治市)など、かつて海賊衆村上氏の拠点が置かれていた島々も、引き続き海上交通の要衝として実際の縮尺以上に大きく描かれています。

このような資料は当時の海上交通の様相をビジュアルに示すもので、絵巻を手元に広げて観賞した人々は、見ているだけで瀬戸内を旅している気分になったに違いありません。

4館合同特別展「村上海賊の世界」は、10月19日(日)まで愛媛県美術館(松山市堀之内)で開催中(歴史文化博物館ではございません。ご注意ください。くわしくはこちら)

入場無料です。ぜひごらんください!

「村上海賊の世界」展示資料紹介(2) 水軍を率いた加藤嘉明

2014年10月3日10月19日まで愛媛県美術館(松山市)を会場に開催中の4館合同特別展「村上海賊の世界」。

歴史文化博物館出展資料の紹介シリーズ、第2回です。

戦国の世を終わらせ天下統一を果たした豊臣秀吉は、天正20年(文禄元年、1592)からと慶長2年(1597)からの2度にわたって朝鮮半島へ軍勢を送り込みます。

当然、日本から海を渡っての進軍には、海上輸送が不可欠となります。また、沿岸部の拠点や制海権の確保も重要になってきます。

そこで大きな役割を担った存在が水軍でした。

この時の船手衆として、戦国時代から水軍として名高い来島村上氏、九鬼氏をはじめ、脇坂氏、藤堂氏、菅氏などの活動が知られますが、加藤嘉明も水軍を率いて参戦しました。

嘉明は、文禄の役の際には淡路国志智城主でしたが、文禄4年(1595)に伊予国松前6万石を与えられ伊予の大名となりました。

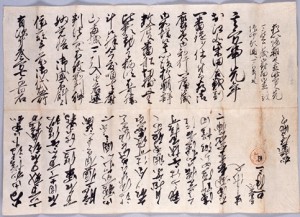

その後、慶長の役での戦功により慶長3年(1598)に10万石に加増されることになりますが、その時に豊臣秀吉から与えられた朱印状を今回展示しています。

冒頭に柴田合戦(賤ケ岳の合戦)の一番槍の功績に触れ、次いで朝鮮での水軍としての数度の戦功を賞しています。また、激しい籠城戦が展開されたことで有名な順天城・蔚山城について、諸将が連判で上申した城の放棄案に賛同しなかったことも賞され、10万石への加増となりました。

嘉明は、慶長の役では六番隊に編成されますが、そこには同じ伊予の大名で水軍を率いた来島村上通総や藤堂高虎らも配属されていました。伊予には水軍を率いる大名たちが何人も配置されていたことになります。

来島村上氏は、文禄の役で通幸、慶長の役では当主通総が討死しており、激しい海戦を展開していた様子がうかがい知れます。

一方、能島村上氏や因島村上氏も、中国地方の雄毛利氏の配下として出陣し、毛利氏の拠点の確保や合戦に加わっています。

秀吉は、天正16年(1588)にいわゆる海賊停止令によって海賊行為を禁止しますが、村上氏ら海賊衆は依然海上機動力を有していたはずで、加藤嘉明など伊予の大名らとともに豊臣政権下においてもその機動力を期待され、発揮していたといえるでしょう。

4館合同特別展「村上海賊の世界」は、10月19日(日)まで愛媛県美術館(松山市堀之内)で開催中(歴史文化博物館ではございません。ご注意ください。くわしくはこちら)

入場無料です。ぜひごらんください!