この小さな俵(約46×18×16㎝、当館蔵)の中身は何でしょうか?

この俵は、西予市卯之町と八幡浜市八幡浜を結ぶ卯之町街道沿い近くにあった民家(八幡浜市若山)の軒下に長らく吊り下げられていました。

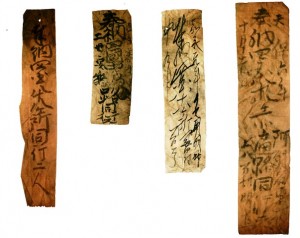

このたび、博物館で俵の中身を取り出したところ、四国遍路や巡礼に関係するたくさんの納め札(おさめふだ)等が丸められて隙間なく詰められていたことがわかりました。

納め札とは、「のうさつ」、「巡礼札」ともいいます。木製、金属製、紙製などの短冊状の札に、巡礼の名称、願意、氏名、年月日などを記し、巡礼者が参詣した証として札所や社寺などに奉納するもので、西国三十三所巡礼や四国遍路などでも使用されました。また、お接待のお礼として相手に渡したり、巡礼者同士の名刺代わりなどにも用いられたりしました。

古くは、霊場寺院の柱などに釘で木製の納め札を打ち付けたことから、霊場を「札所」、参拝することを「打つ」と呼ばれました。

納め札には呪力があると信じられ、お接待のお礼としていただいた納め札を集めて、身近にあった俵の袋に入れて、家の御守りとして天井裏などに吊るしました。俵の中に入れられ納め札は俵札(たわらふだ)と呼ばれています。

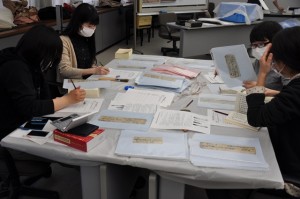

2月17・18日の二日間、愛媛大学法文学部人文学科教授の胡光先生と日本史研究室のゼミ生(13名)の皆さんと一緒に、納め札等が入ったこの俵の中身について資料調査を行いました。

最初に、当館学芸員による納め札の概要と八幡浜市若山の歴史や納め札の整理方法などについて説明をしました。

その後、胡先生の指導のもと、愛大生は班ごとに分かれ、実際に俵札の整理作業を行いました。

まずは、団子のように丸められた俵札等の塊を選びとり、その中の納め札が破れないように一枚一枚丁寧に取り分けました。長年、軒下に置かれていたため、俵の中は塵や埃にまみれ、汚れや劣化が著しいものも多く、整理作業はマスクを着用して、塵や埃を除きながら、資料を抽出していきました。

俵の中には納め札以外にも、巡礼者のお土産と考えられる弘法大師御影や仏絵などのミニ掛軸や護符なども見られました。

抽出された納め札は、折れやシワをのばし広げて、一枚ごとに透明なシートに収納しました。その後、あらかじめ作成した俵札調査票の項目にならい、納め札に記された文字情報(主文、願意、巡礼者の住所、願主、年月等)についての解読作業に入りました。読めない文字は古文書辞典や地名事典、梵字辞典などを参照し、また、胡先生と当館学芸員が指導助言にあたりました。

今回の二日間にわたる当館と愛媛大学日本史研究室の胡先生とゼミ生の皆さんの共同調査によって、ごく一部ですが俵の中身が少し見えてきました。納め札は現時点で天保年間~明治期のものが確認されています。納め札の全体の枚数や具体的な内容の分析についてはこれからの課題となります。納め札は巡礼者の生の記録であり、また、巡礼者を迎えた地域にのこる資料でもあり、四国遍路の歴史を探る上で貴重な巡礼研究資料として注目されます。