秋は、稲や豆など様々な穀物が実る、収穫の季節。

しかし、収穫の後も様々な農作業は続きます。

民俗展示室「愛媛のくらし」、収穫後の脱穀と選別に関わる資料に展示替えしました。何回かに分けて、主な展示資料をご紹介します。

脱穀とは、稲の場合、稲刈り後に干して乾かした稲穂(いなほ)から籾(もみ)を取り外す作業をいいます。

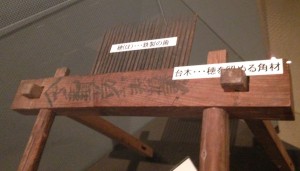

稲や麦の脱穀には、18世紀初頭前後に大坂で発明された「千歯扱(せんばこ)き」という農具が、約200年間も広く使われていました。

千歯扱き。穂(鉄製の歯)の部分を拡大すると…

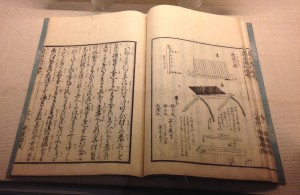

江戸時代の農書『農具便利論』に紹介された千歯扱き。

現存する千歯扱きと、基本的な形は変わっていません。

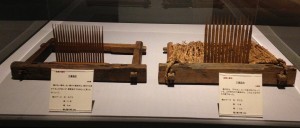

脚部分を外した、2点の千歯扱き。

写真では分かりにくくて申し訳ないのですが、右と左では穂の形が違います。右は平たい形、左は丸い形です。穂の幅や数も微妙に違っています。穀物の種類に応じて使われました。