愛顔つなぐえひめ国体が、本日9月30日(土)から開幕しますが、歴博でも本日から秋の企画展示がスタートします。

特別展は、「高虎と嘉明」。ともに秀吉に見出され、朝鮮出兵にも参加し、同じ年に伊予の大名になり、関ヶ原の戦では家康方について、それぞれ加増され、伊予の国を折半して治めるようになります。藤堂高虎は、宇和島、今治で城をつくり、加藤嘉明は松山城を築いたことで有名ですが、その生涯となると意外と知らない方も多いのではないでしょうか。

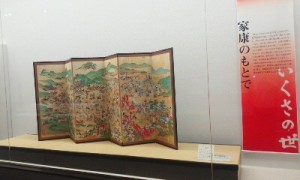

今回の展示では、高虎が転封となった伊勢の津藩や、加藤家が幕末まで治めた近江・水口藩ゆかりの資料をはじめ、賤ヶ岳の戦や関ヶ原の戦を描いた屏風、秀吉や家康から出された書状など、県外からも関係資料をお借りするほか、最近発見された今治の城下図など、盛りだくさんの資料で、当時の伊予の姿をたどっています。

文書展示室では、えひめ国体の相撲競技が、西予市野村の乙亥会館で10月6~8日に開催されることにちなんで「相撲の歴史と民俗」というテーマ展を開催しています。南予地方は子どもによる相撲練はじめ相撲にまつわる行事が多いようです。それが、初代朝汐太郎や横綱・前田山、最近の玉春日などの強い力士を輩出した遠因かも。

江戸時代に活躍した新居浜大島出身の石槌島之助の足型や、松山の三津出身の陣幕嶋之助(雷電を倒したことで有名)の姿絵、相撲の起源などが書かれた古代の史料などもご覧ください。

考古展示室では、テーマ展「大型器台とその時代」を開催しています。今年、県の指定有形文化財となった大型器台を実物展示しています。

祭祀の際に使われたものと思われますが、まだ謎が多く残る大型器台。今回の展示では、大型化していく移り変わりや瀬戸内地域での広がりの様子などにもふれています。

それぞれの学芸員による力作ぞろいの秋の企画展示。えひめ国体の観戦ついでに、お立ち寄りいただければ幸いです。ちなみに10月1~3日は、西予球場ほかで成年女子のソフトボールが開催されます。ソフトボール界のレジェンド・上野由岐子投手も来県されるとのことです。