伊予鉄道高浜線の山西駅から北へ、国道437号の高架をくぐってさらに住宅地に入ると、左手に小さな祠が見えてきます。村上大明神と呼ばれ、戦国の海賊衆・能島村上元吉が祀られています。

関ヶ原合戦は、美濃国(岐阜県)南西部の関ヶ原で行われた日本史上稀にみる大決戦として多くの人が知る戦いです。しかし近年では、当時の大名同士の相関関係に連動して、それぞれの領国がある日本各地でも合戦が起きていたことが知られるようになっています。 その一つが“伊予の関ヶ原”とでもいうべき、西軍総大将毛利氏による伊予攻略と、これに応戦する東軍高虎・嘉明の留守部隊の戦いです。

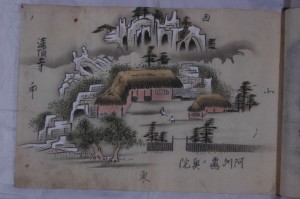

伊予は毛利氏本国安芸の対岸に位置し、特に中予の嘉明領はまさに最前線にあたります。毛利氏は旧伊予国衆の能島村上父子や曽祢景房らを含む攻略軍を送り込み、豊臣秀頼の名のもとに土豪へ呼応を求めたり加藤留守部隊へ開城を促したりと調略を仕掛けます。しかし、嘉明弟の忠明や重臣佃十成ら松前城留守居衆はこれに応じることなく、9月16日に毛利勢上陸地の三津刈屋畑で交戦に及びます。奇しくも前日の15日に関ヶ原では本戦がすでに決着していたにもかかわらず、徳川勝利の報がいまだ届かない中での戦いでした。 その結果、村上元吉や曽祢景房ら伊予出身の諸将も討死を遂げることとなりました。

三津には、この刈屋畑合戦で討死した武将の祠が点在し、今もそれぞれ「○○さん」などと呼ばれて祀られています。その一つがこの「村上さん」こと村上大明神です。

戦いはその後、毛利勢到来に呼応した河野氏旧臣平岡氏の荏原城籠城や、久米如来寺(如来院)の戦いなど、しばらく続いたと加藤家側や地元伊予側の双方の記録が伝えています。

しかし、関ヶ原本戦での家康勝利の結果を受け、毛利勢は退却を余儀なくされます。

また、毛利氏による曽祢氏らを通じた調略は藤堂領の宇和郡までも及びました。まさに当館が所在する西予市宇和町卯之町での出来事ですが、毛利氏に呼応した松葉町(卯之町)の三瀬六兵衛による蜂起と、藤堂留守部隊による鎮圧の様子が、やはり藤堂家側と地元側の双方に記されています。

四国平定後に伊予の所領を失った旧領主たちの旧領回復もかかる西軍総大将毛利氏の来襲、これを乗り切った2人は、戦後伊予を20万石ずつ二分する大名へと成長することになります。

特別展の詳細はこちら