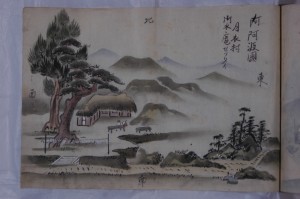

慈眼寺で「海内無双の霊場」を体感した西丈は、来た道を横瀬村(徳島県勝浦町)まで戻り、18丁(約1.9キロメートル)の坂を登って20番鶴林寺を参詣。それから那賀川を舟で渡り、家が4、5軒だけあった若杉村から再び20丁(約2.2キロメートル)の坂を登ると、21番太龍寺に辿り着いた。阿波では「一に焼山、二にお鶴、三に太龍」といわれており、いずれの坂も「へんろころがし」とされる難所であった。

太龍寺を訪れた西丈は、ここでも札所に関心が向かわず、さらに奧の院へと足を伸ばしている。そこは女人禁制とされており、文化6(1809)年に四国遍路の旅を行った京都の商人升屋徳兵衛一行は、ここに残る女性1人に荷物を預けて、3人で奧の院へと向かっている。女性の夫の病気快復を祈願しての旅であった。

太龍寺の奧の院へは30丁ほど(約3.2キロメートル)で、何度も道を折れ曲がりながら下りていく。老樹が鬱蒼としており、日光も通さない「四国第一の閑地」とされる場所に、弘法大師空海が法力により龍を封じ籠めたという、龍の岩屋がぽっかりと口を開けていた。

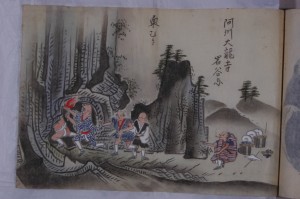

承応2(1653)年に遍路を行った京都智積院の僧澄禅も、同行衆8人で話し合って太龍寺で引導僧を白銀2銭目で雇い、松明を手に龍の岩屋を訪れている。天保4(1833)年の松浦武四郎の時代になると、岩屋の前に大師像と不動尊を安置した庵ができており、そこで12文払って案内人を頼み、やはり松明を灯しながら岩屋に入っている。

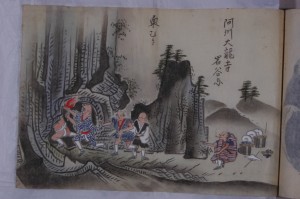

西丈が描いているのも、まさにそうした場面である。龍の岩屋の入口は「高さ六尺、巾二尺余」とあるので、高さ180センチに幅がわずかに60センチほど。煙管をふかしている荷物番を残して、その狭い入口から次々に人が入っていく様子が描かれている。

残念ながら西丈は、龍の岩屋内部のスケッチを遺していない。その代わりに、先の京都の商人升屋徳兵衛の旅日記別冊にその様子が詳しく記されている。その記述に導かれながら、内部の様子を紹介する。

升屋一行も案内人を頼み、松明ではなく一人ずつ蝋燭を手に持ち、岩屋へと入っている。中は水が流れて河のようになっており、水の響きが「いかづち」のように聞こえた。地上と違い猿一匹もいない淋しさで、肝にこたえた。ホラ貝石、砂付石、はかい石、御はた岩、獅子岩、太鼓岩、龍見帰石、大師腰懸岩と鍾乳石が続く。龍の背割岩もあったが、それはまさしく龍の鱗のように見えた。そこを通るには、身を横たえて7、8間(約13~14メートル)ほど進まなければならず、水に濡れてしまった。その先には2尺余りの黄金不動尊やいろいろな仏像があった。千畳敷という所は、天井が白い岩、地が鼠色の岩になっており、20間(約36メートル)四方ほどの広さがあった。五つの梯子のほか、所々に三脚も架かっており、寒い日に行く事は叶わない。穴龍といって、注連縄を張っている所もあった。見事な岩屋であったが、恐ろしい所でもあった。

西丈は普通の遍路が訪れる札所以外に、修行者が行くような所にも足を伸ばし、絵を描いている。龍の岩屋は消滅して現存しないだけに、西丈の残した絵は、かつての番外札所の姿を今に伝える貴重な史料といえる。

中国四国名所旧跡図は、4月8日(日)まで開催中の特別展「研究最前線 四国遍路と愛媛の霊場」に展示中です。

歴博に上る坂にある桜もほぼ満開。校歌に「桜が丘」と出てくる宇和高校のしだれ桜もきれいです。

歴博に上る坂にある桜もほぼ満開。校歌に「桜が丘」と出てくる宇和高校のしだれ桜もきれいです。