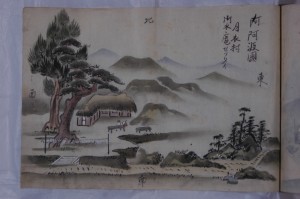

右上に記された絵のタイトルには「月衣村」とあるが、「月夜村」の書き間違いと思われる。22番平等寺から南に3キロメートル行ったところにあった月夜村の御水庵を西丈は描いている。

昔、弘法大師がここに野宿しようと石の上に座り、手を洗おうとしたが水がない。そこで山の岸を杖で突いたところ、清らかな水が湧き出たという伝説の地に御水庵は建っている。また、大師は不思議に思い水が湧く所を掘っていたところ、水底に一つの石を見つけた。その石に薬師像を彫ろうとした時に、西山にかかっていた三日月が沈もうとしていた。そこで大師が今少しと祈ると、三日月は元に戻り薬師像を刻むことができた。月夜村の名前の由来である。

西丈の絵には、左側に大きな杉の木が描かれているが、この木は阿南市の天然記念物として現在も残っている。江戸時代の記録には、庵の前に大師の腰掛石(座禅石)があるとしているが、右下の注連縄が張られた平たい岩が腰掛石であろうか。庵の前に2人の旅人が腰掛けているのも、御水庵にまつわる大師伝説を意識してのことであろうか。境内には草葺きの曲り家が描かれているが、御水庵について、松浦武四郎は「止宿セるによし」と記しているので、遍路に宿を提供していたものと思われる。

中国四国名所旧跡図は、4月8日(日)まで開催中の特別展「研究最前線 四国遍路と愛媛の霊場」に展示中です。