牛窓を後にした西丈は岡山に出て、茶屋町・天城・藤戸・林を経て下津井に通じる金毘羅往来を進んだものと思われる。文化文政期には、全国から集まる金毘羅参詣の人々がこの道を通ったといわれ、街道沿いには金毘羅道と記された道標も多く残っている。西丈は金毘羅往来の途中、藤戸(倉敷市藤戸)で絵を描いている。

藤戸は源平合戦のうち、元暦元(1184)年12月に藤戸合戦が行われた地として有名である。現在の藤戸の周辺は干拓により陸地となっているが、合戦当時は小さな島が点在する海であった。源氏方の武将佐々木盛綱は、藤戸の浅瀬の300m余りを馬で対岸に渡り先陣の功をあげたが、この合戦により平家は屋島へと退き、最後は壇ノ浦で滅ぼされることになる。

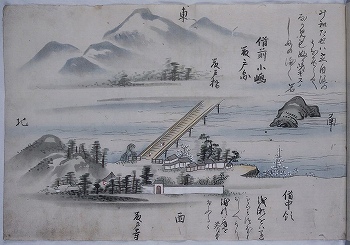

西丈は手前に藤戸寺を描いているが、この寺は佐々木盛綱が合戦で亡くなった人を弔うために修復したもの。本堂の北側には、源平藤戸合戦の戦没者の供養に建てられたと伝えられる寛元元(1243)年の銘がある五輪塔婆(ごりんとうば)があり、岡山県指定の重要文化財になっている。

藤戸の対岸天城村へは渡しが往来したが、正保4(1647)年に大橋と小橋が架けられた。西丈が描いているのは藤戸大橋であろう。西丈が旅した江戸時代後期、大橋周辺は倉敷川の川湊として、繰綿(くりわた)や干鰯(ほしか)の集散地として、対岸の天城とともににぎわったという。

画面右に突き出ている岩は、藤戸の浮洲岩(うきすのいわ)を描いたものと思われる。浮洲岩は潮の満ち引きにかかわらず、かつて藤戸海峡の中央にぽっかりと出ていた大きな岩のことである。後に京都・醍醐寺三宝院の庭園に移されており、当時藤戸にはなかったが、西丈はその話しを知っていて書き加えたものであろうか。