金毘羅往来を進む西丈は、当然瑜迦山(ゆがさん)を参詣したものと思われる。なぜなら瑜迦山と金毘羅山を参ることは両参りといわれ、御利益が沢山あると信じられていたからである。しかし、西丈はどういう訳か、瑜迦山の絵を描き遺していない。

瑜迦山を参詣した後に、金毘羅山に向かうためには金毘羅船に乗らなければならないが、備前からは三つの港から船が出ていた。下津井、下村、田の口である。このうち、西丈は下村から金毘羅船に乗ったようで、下村からみた瀬戸内海を描いている。

下村については、弘化4(1847)年に、浪花の代表的な人気作家である暁鐘成(あかつきのかねなり)が著した『金毘羅名所図絵』に詳しい記述がある。それによると、下村は通船に便利な港で、瑜迦山のふもとなので着岸すると参詣する旅客が多い。丸亀までは海上およそ6里(約24キロ)で、船は毎晩のように金毘羅詣、四国遍路の旅人、商人、農民などで乗せて出帆していた。夕方に乗船する者あり、朝に到着する者ありで、大変なにぎわいだったという。

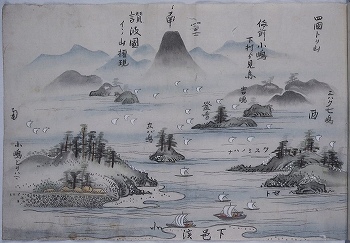

西丈の絵では手前の下村は砂浜だけのそっけなく描かれているが、そこからみた眺望は丹念に描き込まれている。瀬戸内海には手前から立場嶋(竪場島)、釜嶋などが浮かび、右奥にはシハク七島(塩飽諸島)をのぞむ。左手前には小嶋(児島)シヲハマとして塩田が描かれいるが、先の『金毘羅名所図絵』にも下村の磯辺はすべて塩浜で数丁(数百メートル)にわたって、塩屋の煙が立ちのぼっていると記されている。右手前からは、児島半島の先端にあたるクスミノハナ(久須美鼻)が突き出ている。画面の一番奥に一際高く聳えるのは讃岐富士こと飯野山で、これから金毘羅船が目指す方向である。このエリアは現在瀬戸大橋でつながれているが、当時から交通の大動脈だったらしく、西丈の絵にはたくさんの船の白帆が描き込まれている。

下村の浜には人が乗った船が二艘描かれているが、これが西丈も乗った金毘羅船であろう。岡山藩が領内の船数調査を行った天保12(1841)年の記録によると、下村には10反帆2艘、9反帆1艘、8反帆1艘、7反帆1艘、5反帆7艘、4反帆26艘、3反帆10艘、2反帆2艘の合計50艘の船があったと記されている。もちろんこのすべてが金毘羅船というわけでもなかろうが、十分な船数を備えていたことは確かである。

この翌年の天保13年に、西丈と同じように下村から丸亀へと渡った人物がいる。遠く駿河国大御神(おおみか)村から西国と四国の社寺参詣に出た天野文左衛門である。この天野の道中記録には、下村のあぶらや藤右衛門方より船に乗り、船賃1人前80文、御旅籠80文、ふとん下32文と記されている。3月18日に瑜迦山を参詣した天野一行は、そのまま油屋藤右衛門方で休んだものと思われる。そして、夕方の船に乗り込み出発したものと見えて、朝五ツ時(午前8時)には丸亀に上陸している。

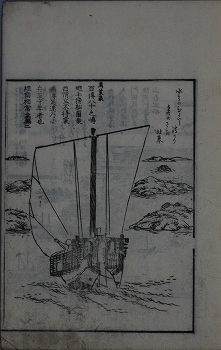

※『金毘羅名所図絵』に描かれた金毘羅船。風を白帆に受けて、瀬戸内海の島々を縫って進む。