2008年11月19日

県民館跡地出土砥部焼(愛媛県教育委員会蔵)

近世の大窯業地であった砥部焼は、近郊はもちろん、領外にも流通していたと考えられます。

しかし、砥部焼は、磁器は肥前の窯業技術によって作られているため、消費地では肥前の製品と区別がつかず、報告書では肥前系と分類されてきました。近年、窯跡の製品の分類が進み、砥部焼磁器の実態が少しずつ明らかになっています。

今回の特別展では、最新の研究成果を踏まえて、松山藩領の武家屋敷や農村部、遠く大阪で運ばれた砥部焼を初公開していますので、ぜひ窯跡出土の砥部焼資料と比較して、ごらんください。

ishi | Posted in 特別展おすすめ情報 |

2008年11月18日

大下田1号窯跡出土砥部焼(砥部町教育委員会蔵)

これらの資料は、砥部焼の窯跡からみつかりました。

近世の砥部焼の窯跡は、数カ所知られていますが、考古学的に発掘調査されたのは、この大下田窯跡が唯一になります。1982年に愛媛県総合運動公園整備に伴い、(財)愛媛県埋蔵文化財調査センターにより発掘調査され、陶磁器と施釉瓦の連房式登り窯が2基見つかっています。

この窯では、近郊に供給するための陶器と磁器の日常雑器が作られていたことがわかります。なかには、色絵磁器や、三田青磁を模した雲鹿文の皿もあります。「天□□・辛卯□□・麻生焼」とかかれた皿もみつかっていることから、天保2(1831)年にはこの窯が操業し、「麻生焼」とよばれていたことがわかります。

近世砥部焼の多様な姿をうかがい知ることのできる、重要な遺跡です。

今回の特別展では、大下田窯跡出土の陶磁器を多数展示していますので、ぜひご覧ください。第3会場では、大下田2号窯で焼成した瓦を展示していますので、こちらもお見逃なく。

ishi | Posted in 特別展おすすめ情報 |

2008年11月17日

上原窯跡出土青磁型皿(砥部町蔵)

これらのやきものは、砥部焼の窯跡からみつかったものです。型押しでつくられ、青磁釉が掛けられています。中国風のこうしたやきものは、現在の兵庫県の三田青磁が著名で、特に雲鹿文の皿は、文様がそっくりです。砥部では文字が改変されているのが特徴です。

窯跡からみつかった陶片により、当時の窯業技術の交流をうかがい知ることができます。これらの青磁は、当時、市場でもてはやされた製品と考えられ、砥部でも焼成していたことがわかります。

ishi | Posted in 特別展おすすめ情報 |

2008年11月16日

上原窯跡出土砥部焼(砥部町蔵)

これらは、砥部焼の窯跡から出土した近世の砥部焼です。

当時やきものは登り窯で、薪をくべて焼成していました。今とは違い、失敗品がたくさんできました。窯跡からは、窯道具と製品が熔着した資料もみられます。

当初、砥部焼磁器の材料には、砥石屑が使用されていました。ごみとして捨てられたやきものの破片ですが、これらを研究することにより、近世砥部焼の具体的な姿を知ることのできる重要な資料なのです。

ishi | Posted in 特別展おすすめ情報 |

2008年11月15日

上原窯跡出土「安永九」年皿(砥部町蔵)

愛媛県で有名なやきものとして砥部焼がありますが、砥部焼の磁器がいつから焼成されたかご存知ですか?

大洲藩領の砥部町上原窯にて、安永4(1775)年に磁器焼成を開始し、安永6(1777)年に成功しました。せともので有名な瀬戸よりも砥部の磁器焼成が20年以上早いということは、注目されます。

この陶片は、上原窯跡でみつかったもので、安永9(1780)年の年号が染付で書かれており、創業まもないものとわかります。

上原窯跡は、愛媛県内で初めて磁器焼成を行なった窯として大変重要な遺跡です。

ishi | Posted in 特別展おすすめ情報 |

2008年11月14日

朝美澤遺跡出土壺屋焼徳利(愛媛県教育委員会蔵)

これは、釉薬の掛かっていない、焼締陶器の徳利です。現在の沖縄県の壺屋焼で作られた徳利です。なかに泡盛を入れて流通していたと考えられています。

この遺跡は、幕末期に松山藩の陣屋があったとされる遺跡に隣接しています。松山藩の武士が泡盛を飲んでいた可能性があります。

ishi | Posted in 特別展おすすめ情報 |

2008年11月13日

県民館跡地出土珉平焼小皿(愛媛県教育委員会蔵)

黄色の釉薬が掛かった、派手なやきものです。

これは、現在の兵庫県淡路島で焼成された珉平焼の小皿で、幕末の製品と考えられます。中国風のやきもので、見込みには、龍の文様が陽刻されています。本来の形は小判形をしています。同じような器形で、緑色の小皿も作られています。松山藩の三之丸に住んでいた武士たちも使っていたことがわかります。ほかにも松山藩筆頭家老の屋敷跡でも黄色と緑色の小皿の破片が見つかっています。

特別展では、民家に伝わった黄色と緑色の小判皿も一緒に展示していますので、鮮やかなやきものをお楽しみください。

ishi | Posted in 特別展おすすめ情報 |

2008年11月12日

県民館跡地出土華南三彩壺片(愛媛県教育委員会蔵)

これは、壺の底部に近い部分の破片です。緑色、茶色、黄色の釉薬が掛けられた、大変カラフルなやきものです。中国の南部地方で16世紀末から17世紀代に焼成されたと考えられています。

このようなやきものは、中世末から日本に輸入されていました。茶道具や座敷飾りなどとして使用されたと考えられます。大友氏の府内城下町でも出土事例があり、国内の寺院にも完形の伝世品の壺が数例あります。松山城三之丸でも破片が見つかっていることから、松山藩の武士たちも所有していたことがわかります。当時の人々にとって、新鮮な色彩だったのではないのでしょうか?

破片になってしまっているので形や大きさが想像できませんので、展示室では当館所蔵の華南三彩五耳壺を一緒に展示しています。あわせてご覧ください。

ishi | Posted in 特別展おすすめ情報 |

2008年11月11日

番町遺跡2次出土漆器碗(愛媛県教育委員会蔵)

遺跡から木製品はみつかることは稀です。この遺跡が低湿地であったために残りました。これは、表に黒漆を塗り、中に赤漆を塗った木製の漆碗です。表には丸に蔦の家紋が書かれています。出土品は地中で腐らないやきものが多いのですが、江戸時代には漆碗も多数使用されていました。

番町遺跡2次は、松山藩家老の屋敷跡で、松山城の麓に位置し、2006年に(財)愛媛県埋蔵文化財調査センターによって調査された近世遺跡です。

ishi | Posted in 特別展おすすめ情報 |

2008年11月10日

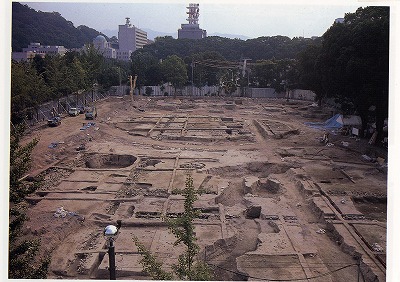

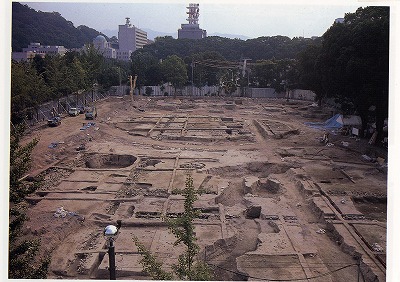

県民館跡地((財)愛媛県埋蔵文化財調査センター提供)

県民館跡地は、松山の中心部、松山城堀之内に所在します。愛媛県美術館を建設するにあたり、1996年に(財)愛媛県埋蔵文化財調査センターにより、県内で初めて本格的に調査された近世遺跡です。調査では、南北や東西の道路跡や、幕末期には11軒分の中級から上級の武家屋敷が見つかっています。

出土遺物も1000箱を超えるコンテナを数え、16世紀後半から19世紀前半の資料があります。今回の特別展では、県民館跡出土資料を中心に松山藩の武士たちの暮らしのさまざまな道具を紹介しています。

ishi | Posted in 特別展おすすめ情報 |