10月4日(土)からはじまる「森のめぐみ木のものがたり展」の列品作業が大詰めを迎えている本日、E~もりくんが激励にやってきました。

E~もりくんとは、10月25日、26日に行われる第32回全国育樹祭愛媛県大会のキャラクターです。えひめの森を吹き抜けるさわやかな風、その風に髪をなびかせ森を育む愛媛の子供たちを表現するため、EHIMEの「E」の文字をモチーフに、明るく元気に森を守りそだてる愛媛の子どもをイメージしてデザイン化されました。

このE~もりくん。歴史文化博物館には「森のめぐみ木のものがたり展」開催初日の10月4日(土)と開館記念イベントが行われる11月16日(日)に登場する予定ですので、ぜひご家族そろってお越し下さい。来館してくれた子どもたちには、E~もりくんからささやかなプレゼントがあるかもよ…?

E~もりくんがやってきた

2008年10月2日「森のめぐみ 木のものがたり展」も、列品中です

2008年9月30日特別展の「掘り出されたえひめの江戸時代」と同時開催される、「森のめぐみ 木のものがたり展」も列品がはじまりました。会場はエントランスホールで、巨大年輪標本などは既に設置済み。プレ展示として一部の資料はもう御覧いただけます。

「森と人とのつながり」を紹介する古写真の展示も始まりました。県立博物館で展示した時よりもかなり増量して、79枚の写真を展示します。

現在は、解説文を作成中です。完全な展示に仕上がるまで、あともうわずかです。

「掘り出されたえひめの江戸時代」、列品中です

2008年9月29日

特別展の「掘り出されたえひめの江戸時代」も開幕が近づいてきました。展示ケースの配置も終わり、いよいよ列品作業が始まりました。借用してきた資料の梱包をほどき、次々に資料を展示していきます。今回は細かい資料も多いので、一つのケースに資料を満たすのに、なかなか時間がかかります。それでも宇和島藩江戸屋敷の出土遺物はほぼ並べ終わりました。

絵図の展示も始まりました。大型の絵図専用の展示台に松山城下町の絵図が列品していきます。松山城下町絵図は、企画展示室と考古展示室に展示されますが、これほどまとまった数が展示されるのは今回が初めてです。

まだ、全体の2~3割程度。まだまだ気の抜けない作業が続きます。

南予の中世城跡探訪23 御荘氏の配下尾崎氏も在番 ―新城跡―

2008年9月28日今回の史跡は、所在地は高知県ですが、南予も深く関係した場所ということで紹介します。愛南町から国道56号線を通り、県境を越えると宿毛市に入ります。山間を抜け市街地が広がる松田川河口部に出ると、北部の山並みには河口部から宿毛湾までも北から一望するように新城山がそびえます。眺望がよいと見えて、各種電波塔も建てられています。そこには、戦国時代末期、土佐一条氏の滅亡に関わる、そして南予御荘地域の領主も関与した新城がありました。

新城跡

天正3(1575)年、すでに土佐を追放され豊後大友氏を頼っていた一条兼定は、再起を図って帰国します。その際、すでに土佐をほぼ手中に収めていた長宗我部氏と渡川(四万十川)を挟んで合戦となりました。しかし一条兼定は敗北し、その勢いに乗じた長宗我部勢はさらに西進して宿毛方面へ追撃をしかけます。この時、南予の御荘氏勢力も一条方に味方したようで、配下の尾崎氏が予土国境に位置するこの新城を守っていたといわれています。そこへも戦火が及んだため尾崎氏は長宗我部勢を迎え撃つこととなったようです。

その時の恩賞として褒美が近々与えられる旨を伝えた一条氏家臣の古文書などが今に伝わっています。しかし、この後土佐は長宗我部氏が統一支配するところとなったため、こうした一条氏の恩賞給付や地域支配は効力を持たなくなり、一条氏の求心力が急速に消滅に向かったことは言うまでもありません。

南予の中世城跡探訪22 伊予最南の領主御荘氏の本拠 ―常盤城跡―

2008年9月19日愛媛県の最南には現在愛南町が所在します。市町村合併により、役場が旧城辺町に置かれました。その役場の南に見える丘、これは城辺の商店街にも面し、登り口に諏訪神社の鳥居が立ちますが、ここは実は中世の城郭、常盤(ときわ)城の跡です。

常盤城跡

常盤城は、戦国時代にこの地域を支配した御荘氏の本拠です。合併前の旧町時代、城辺町の西隣は御荘町であり、西面する長く深い入り江を御荘湾と呼びますが、そうした御荘の名は中世にまさに御荘と呼ばれる荘園がこの地域にあったことに由来します。京都の青蓮院門跡領の荘園で観自在寺荘とも称しました。ここで現地支配にあたりながら、次第に領主化していった一族が御荘氏で、戦国時代には地理的に近い中村を本拠とする土佐一条氏の家司の一族が名籍を継いでいるようです。そのこともあってか、当地の勢力は土佐一条氏といろいろとつながりを持っていたようです。

細長く入り込んだ御荘湾の奥、僧都川河口に出来た平野の中央に位置しますが、おそらく中世には海岸線はもっと内側であったはずで、当時の常盤城は僧都川河口にほど近い独立丘陵だったと推察されます。

主郭部分

現在、城跡は諏訪神社の境内になっていて、全体的に後世の改変が加えられてはいますが、残った遺構からもある程度概観は捉えることができます。頂上部の主郭部には広い削平面があり、諏訪神社社殿が建っています。西には大きな横堀を挟んで曲輪2があり、周囲には帯曲輪もあります。さらに西には曲輪3が広がります。

曲輪2

愛南町役場を訪れた際、城辺の商店街を通る際、また諏訪神社参詣の際には、かつて当地を領した御荘氏ゆかりの史跡にも、ちょっとばかり目を向けてみてはいかがでしょう。

南予の中世城跡探訪21 宇和海の水軍法華津氏の城 ―法華津城跡―

2008年9月12日 宇和盆地から宇和島に向かう際、JR予讃線・国道56号線ともに法花津(ほけづ)トンネルを抜けます。すると眼下にリアス式の宇和海の眺望が開けますが、そこは法花津湾と呼ばれる湾で、中世には法華津氏という領主の本拠地でした。

湾の最も奥に位置する法花津・白浦(宇和島市吉田町)には、沿岸部に中世の城跡が多数確認されています。その一つに、法華津本城があります。海岸線を走る国道378号線沿いの小高い丘で、まさに海に面した城であったことが分かります。

法華津本城跡

そこから海岸線に沿って500m程度西北に行くと、背後の山から迫り出した尾根上に法華津新城があります。

法華津新城跡

また、反対に500m程度東南に行くと、やはり国道に面した一面みかん園の小高い丘、それが法華津今城です。ここもやはり海に面した城であったことがよく分かります。

法華津今城跡

法華津氏は、その所在地からも分かるように海に活躍の舞台を見出したようで、宇和海沿岸に影響力を持っていました。そうした法華津氏の機動力は大名権力からも期待されたのでしょう、様々な大名たちと関わりを持った様子がうかがえます。土佐一条氏からは土佐に所領を与えられ、同じく土佐の長宗我部氏が西園寺氏とよしみを結ぶ際にはその取次役となり、一方で豊後大友氏の配下に加わる者もあり、また四国平定後に伊予を領した小早川隆景からは九州出兵にともに出陣するよう命じられ、次いで南予を領した戸田勝隆からは宇和郡内に200石の所領を与えられています。

宇和海を舞台に活躍した法華津氏が本拠とし、多くの城砦を築いた法花津湾沿岸、今は愛媛でも有数のみかんの産地として、季節には鮮やかな南国の風景を見せています。

愛南町の戦跡をたずねる

2008年9月10日 友の会では、今年度、最初の現地学習会を9月3日(水)に愛南町で実施しました。

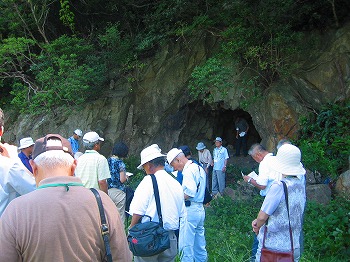

今回は、特別展「愛媛と戦争」(会期7月9日~9月7日)にちなみ、南レク馬瀬山公園にある紫電改展示館と、麦ケ浦にある回天壕跡を48名の参加者で訪れ、当館の平井学芸員による説明をうけました。

ここにある紫電改は昭和20年7月24日に久良湾の沖約200mに不時着し、昭和53年に水深41mの海底で発見され、翌年に引きあげられたものです。

紫電改は、太平洋戦争末期に零戦に代わる新鋭機として、およそ400機が生産されました。全長9.34m、主翼11.99m、高さ3.9m、重量4.86t、時速620km、20mm機関銃4基を備えていました。また、特徴的なのは、離着陸等で用いられるフラップを、空中戦でも使用するために自動空戦フラップ(フラップ角を自動調整するシステム)を装備していることでした。これにより、軽快な運動性をもち、ベテランパイロットと若年パイロットの操縦技術の差がうめられたそうです。

紫電改展示館を見学した後、何人かで宇和海展望タワーに乗りました。天候にも恵まれ、360度宇和海のパノラマを堪能しました。その後、麦ケ浦地区に向け移動しました。

麦ケ浦には、戦時中「回天」が格納されていました。『引渡目録』(防衛研究所図書館蔵)によると、壕は13個、回天は8隻、架台が10基あったようですが、今では2つの壕しか確認できません。「回天」は昭和19年秋から使用された特攻兵器で、潜水艦で敵近くまで輸送して発進、目標近くで突撃します。初めは、搭乗員の脱出装置がありましたが、のちに廃止されました。終戦時までにおよそ400基が作られたそうです。

参加者からは、「こんなところに戦跡があったとは知らなかった」という声が多く聞かれ、「珍しいところに連れてきてくれてありがとう」という企画した側がとてもうれしくなるようなことを言ってくださる方もいました。

友の会では、このように史跡を訪れる旅行も年に3回ほど計画しております。興味のある方は、是非ご入会ください。

日本の文様―文様になった生きもの達―(30)兎(うさぎ)

2008年9月9日(30)兎(うさぎ) -月で餅つき-

長らくご紹介してきました、「日本の文様―文様になった生きもの達―」も今回が最終回となります。最後に少し珍しい型紙をご紹介します。

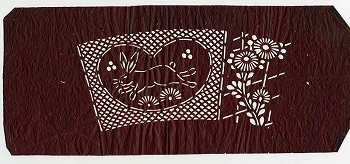

染型紙 兎に菊 個人蔵(砥部町)・当館保管

今までの型紙と比べて形が違うことにお気づきでしょうか。

この型紙は、布を染める型紙ではなく、やきものに絵付けするための型紙です。この型紙を、お椀やお皿などやきものの上にあてて、顔料を刷毛などで塗って色づけます。やきものは立体的なものが多いため、湾曲している型紙もあります。同じ柄のやきものを大量生産するために、型紙などを用いて絵付けしたものを「印判手」(いんばんて)と呼びます。白地に青い色が美しいやきものです。

月に兎が住んでいるという伝説は中国が発祥の地です。不老不死の霊薬を臼でついている兎が、日本に伝わって餅をつく姿となりました。

菊などの秋の草花と取り合わせた文様は、月からの連想によるものです。

日本の文様―文様になった生きもの達―(29)牡丹(ぼたん)

2008年9月7日(29)牡丹 -百花の王-

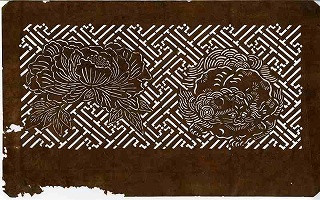

染型紙 唐獅子牡丹 大西金七染物店蔵(四国中央市川之江町)

牡丹は中国を原産とし、その花弁が豪華なことから「百花の王」と称されます。日本では、花の栽培が進んだ江戸時代から人気の文様となり、愛されました。「百獣の王」である獅子と組み合わされ、富貴の象徴とされることも多く見られます。

この型紙では、豪奢な花びらを誇る牡丹に対して、円形にデフォルメされた獅子の姿は勇壮というよりも、愛らしさを感じさせます。

唐獅子牡丹の背景は、「紗綾」といいます。卍文様を崩したこの文様は、地文様としてよく使われています。

日本の文様―文様になった生きもの達―(28)獅子(しし)

2008年9月6日(28)獅子-百獣の王-

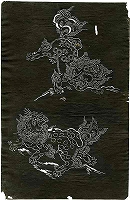

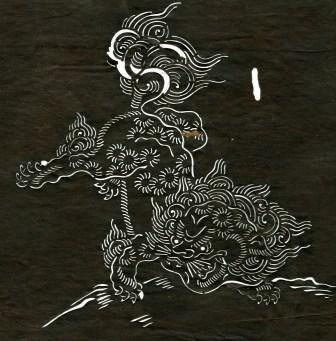

染型紙 獅子 個人蔵(西宇和郡伊方町)

ライオンは、その勇壮さから世界各地で聖獣とされ、太陽の象徴ともされます。中国を経て日本へ伝えられたライオンの姿は、次第に空想化され極端にデザイン化を経ます。ライオンを知らない日本人は、架空の聖獣「獅子」として文様に取り入れました。

百獣の王である獅子は、百花の王である牡丹が好物であるとも言われ、力と美の豪華な組み合わせとして大変好まれています。