へんろ道「柏坂」を歩きました。

柏坂は宇和海に面した柏集落から大師峰(標高502m)を横断し、宇和島市津島町大門までの峠越えの山道です。旧遍路道として、また、戦後まもない頃までは地域の生活道路として利用されました。

スタート地点の柏集落。柏橋のたもとに中務茂兵衛が明治34年に遍路184度目に建てた道標があります(写真(1))。

写真(1)

刻字に「舟のりば」とあるので、柏坂を通らず舟を利用した遍路もいたのかもしれません。ちなみに茂兵衛は江戸末期から大正期にかけて歩き遍路で280度という驚異的な記録をあげた「へんろの達人」です。

柏川を上流に向かって歩くと、「坂上二十一丁 よこ八丁 下三十六丁」と刻まれた自然石の道標(写真(2))があります。

写真(2)

柏坂は上り約2289m、平ら約872m、下り約3924m。最初に柏集落(海抜10m)から峠付近の展望台(標高480m)までの区間を急ピッチで上り、峠付近からは尾根道を進み、ゆるやかに長く下っていく柏坂のコースの特色がよくわかります。

いよいよ柏坂越えの入口(写真(3))に到着。ここから急な山道をどんどん上っていきます。

写真(3)

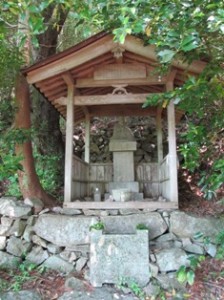

途中、遍路墓と思われる小さなお墓や炭焼き小屋がありました。また、コース上には昭和12(1937)年に柏に滞在した野口雨情が柏坂の美しい風光や厳しい坂道を詠んだ句碑がいろいろあり、疲れを癒してくれます。息切れしながらようやく柳水大師(標高350m、写真(4))に到着。

写真(4)

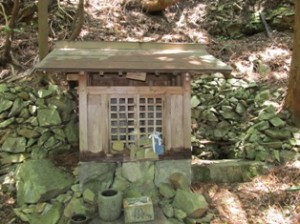

弘法大師が柳の杖をつくと水が湧き出た伝説があります。傍らには小さなお堂の中に弘法大師像が安置され、その台座によると、明治25年に中務茂兵衛が発願主となって奉納されたことがわかります。茂兵衛さんは道標以外にもいろんなことで遍路に貢献されています。一息ついた後、さらに上っていくと清水大師(写真(5))に到着。

写真(5)

小さな祠の脇に大師水がありました。ここは結核の病に利くと伝えられています。さらに上っていくとやっとゆるやかな尾根道になりました。道沿いに石垣や、石畳みが築かれている。「ゴメン木戸」(写真(6))いう場所の案内板によると、この付近は昭和20年代まで大草原で、明治期には放牧が行われ、放牧した津島の牛が南宇和郡内に入るのを防ぐために頂上に向けて石畳が築かれたとありました。

写真(6)

山の遍路道で牛の放牧・・・意外でした。

お遍路さんに接待した場所であった接待松(ねぜり松)に到着。現在は松の株と石仏がのこっているが、昔、足の不自由で箱車に乗っていた遍路がここで足の病が治ったという霊験談が伝わっています。その後、ようやく「つわな奥展望台」(標高480m)に到着。展望台というと案外、樹木が生い茂り見晴らしが効かない場所が多いなか、ここの展望台からの景色は素晴らしい。眼下に由良半島が広がり、天気が良ければはるか遠くに九州地方も臨めます(写真(7))。まさに「絶景かな絶景かな」の境地でした。

写真(7)

展望台からゆるやかな下り道となり、途中、イノシシのヌタ場、女兵さん思案石、思案坂、狸の尾曲がり、鼻欠けオウマの墓、馬の背駄馬など、地形的におもしろい所や、地元のトッポ話(民話)などの伝承に因んだスポットがたくさんあります。私が特に気に入ったのは、馬の背中のように両サイドが急な坂となっている馬の背駄馬(写真(8))です。なかなかうまく言い得ていますね。

写真(8)

さらに峠道を下っていくと民家に到着。近くには茶堂大師があります。そこから小祝川に沿って下ります。津島方面からの峠の登り口には下部が埋もれているが武田徳右衛門風の道標(写真(9))がありました。

写真(9)

小祝集落から宇和島市津島町大門に到着。さらに、芳原川沿いを進み、岩松まで歩きました。

今回歩いた柏坂越えの旧へんろ道(地図参照・赤印)は、地元の人たちを中心にとても整備されており、想像していたよりも歩きやすかったです。また、次から次へといろんなスポットがあり変化に冨み、歩きながら地元の歴史や民俗を学ぶことができます。また、内海支所でいただいた内海中学校の生徒さんが作成した遍路道マップ「柏坂越えのみち」はとても分かり易くて大変役立ちました。

※地図は愛媛県生涯学習センター発行『伊予の遍路道』平成14年を参考に加工。