特別展「昭和子ども図鑑」でお借りしている山星屋コレクションの中から、おもしろいお菓子史料のいくつかを紹介します。

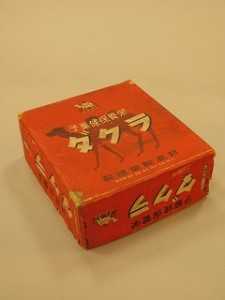

最初に紹介するのは、赤い色とラクダのシルエットが印象的な化粧箱。ついつい「ダクラ」と読んでしまいそうですが、古いパッケージは右から左に文字を読まなければなりません。つまり、「ラクダ」。かわった商品名です。そして、気になるのは「栄養保健菓子」の文字。栄養保健菓子って、どんなお菓子なんでしょうか。

それを調べていると、昭和8(1933)年12月27日付の「台湾日日新報」の記事が見つかりました。この記事にはまず、台湾総督府専売局の技師であった大津嘉納氏が10年の研究の結果、台湾バナナから粉末バナナを精製することに成功、その専売特許を得たとあります。次に、内地における粉末バナナの一手販売権を得た新高製菓が、粉末バナナを混入したラクダというお菓子を発売したとあります。つまり、「栄養保健菓子 ラクダ」の正体は粉末バナナ入りの菓子だったということになります。考えてみると、栄養価の高いバナナは朝食の代わりに食べる人が多いので、粉末バナナ入りの菓子は確かに「栄養保健菓子」の称号にふさわしいように思えます。

そういえばあのグリコも、動物のエネルギー代謝に重要なグリコーゲンが入った「栄養菓子」として大正11(1922)年に発売されています。大正時代から昭和初期にかけて、お菓子は単なる嗜好品というよりも、なにがしか体のためになる食品とされていたようです。少し薬にも似ているようです。

ところで、「ラクダ」という商品名。「ラクダ」は体に必要な栄養を脂肪にかえて、背中のこぶに貯め込んでいるそうですが、「栄養保健菓子 ラクダ」を食べると、体の中に栄養を貯めておくことができる、そんなイメージでしょうか。貧しい食生活だった昭和初期において、子どもに与えるお菓子には現代以上に切実な願いがこめられていたのかもしれません。