今日はテーマ展「戦時下に生きた人々」の中から、「4 飛べなかった特攻隊員」のコーナーで展示している「千人力」と「血染めの鉢巻き」を紹介します。

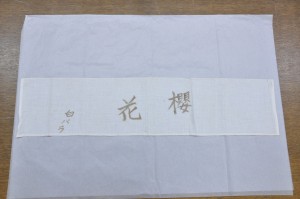

特攻隊とは、戦死を覚悟しての体当たり攻撃です。飛行機では「桜花」、潜水艦では「回天」、船艇では「震洋」などがありました。展示室では、学徒出陣で海軍に入った特攻隊員を紹介しています。この方は昭和20(1945)年8年10日に相模湾に来ることが予想されたアメリカ艦隊への特攻を命じられました。13~15日、千人力のジャケットと腹巻きを身につけ、血書の鉢巻きを巻いて、いつでも離陸できる態勢をとっていました。千人力とは千人針の赤い糸さえ無くなったため、「力」という文字を千個押したものです。そして、鉢巻きは、女性たちが小指を切って皿にためた赤い血で「桜花」と書いて贈ってくれたものでした。結局、アメリカ艦隊は相模湾に現れず、15日の終戦を迎えたのでした。

当時、特攻隊は英雄とみなされていました。この方は生きて終戦を迎えましたが、簡単に喜べるものではありませんでした。仲間たちは特攻で戦死したのに自分は生き残った、故郷に帰っても生きて帰った特攻隊員として世間の目は冷たかったそうです。兵士と言えば、海外で戦ったイメージがありますが、国内にこのような兵士がいたことを知ることも大切です。

テーマ展は9月3日(日)まで開催しています。ぜひ、ご来館下さい。

Archive for the ‘お知らせ’ Category

資料紹介「千人力と血染めの鉢巻き」~テーマ展「戦時下に生きた人々」から~

2017年8月24日【混雑状況】1時間待ちの「トリックアート 大江戸物語」

2017年8月11日3連休が始まりました。

本日8月11日(祝)は、午前中から多くのお客様でにぎわっています。

現在開催中の「トリックアート 大江戸物語」は

午前11時頃から入場される方々の行列ができ、

午後2時現在、入室まで約1時間待ちとなっています。

今後も、お盆休みや土日は、展示室内や駐車場が混雑することが予想されます。

なお、午前9~10時半は、比較的待ち時間が少なく、入場できています。

なるべく時間に余裕を持ってお越しになることをお勧めいたします 。

皆様のお越しをお待ちしております。

自由研究応援講座「戦争を調べよう」~テーマ展「戦時下に生きた人々」~

2017年8月6日8月6日(日)、テーマ展「戦時下に生きた人々」に関連して、自由研究応援講座「戦争を調べよう」を開催しました。小学校・中学校の親子3組10名が参加しました。

まず、自由研究の「きっかけ」、「目的」、「調べ方」、「まとめ方」など、自由研究をする上で大切な点を講義し、次に展示室で解説をしました。参加者には事前に配布した穴埋め問題を通して、自由研究のキーワードとなる言葉をみつけてもらいました。再び研修室にもどって答え合わせをした後、具体的な自由研究の一例を紹介しました。そして、「戦争の悲惨さと平和の大切さ」など、自分なりに普遍的な言葉を見付けてほしいと伝えました。

本講座には展示資料の寄贈者である宇都宮長三郎さんもお越しいただきました。終戦時に宇和島中学校の生徒だった宇都宮さんには、宇和島空襲の様子や「自由」の素晴らしさを語っていただきました。早速、参加者は宇都宮さんに質問したり、一緒に写真を撮ったりしていました。「調べ方」、「まとめ方」で「君たちが戦争体験者から直接話しを聞くことができる最後の世代です」と聞き取り調査の重要性を強調していただけに、早速すばらしい「調べ方」ができていると思いました。

夏休みの児童・生徒のみなさん、歴史や文化を取り上げた自由研究で分からないことがあれば、遠慮なく博物館にお電話下さい。

資料紹介「まぼろしの一銭陶貨」~テーマ展「戦時下の人々」から~

2017年8月3日今日はテーマ展「戦時下に生きた人々」の中から、「3 留守を守ったお母さん」のコーナーで展示している「まぼろしの一銭陶貨」を紹介します。

明治以降、日本の貨幣は金・銀・銅を主な材料として作られました。戦争の長期化と軍需優先のあおりを受けて、昭和8(1933)年に純ニッケル硬貨が作られました。この背景には軍需資材としての利用価値が高いニッケルを輸入して、貨幣として備蓄しようとした意図があり、昭和13(1938)年にニッケル硬貨は回収され、次はアルミニウム硬貨が作られました。しかし、アルミニウムは飛行機の材料となるため、2度にわたり量目が変更されました。10銭硬貨の場合、昭和16(1941)年に1.5gから1.2gへ、昭和18(1943)年には1.2gから1gになったのです。アルミニウムに続いて作られたのが南方の占領地でとれる錫や亜鉛を使った硬貨です。しかし、戦況の悪化で南方から錫や亜鉛も手にはいらなくなります。

そこで、政府が考えたのが粘土を材料とした陶貨です。有田焼や瀬戸焼で有名な佐賀県、愛知県などの陶器メーカーが作りました。表には富士山、裏には桜花の模様があしらわれています。昭和20(1945)年の敗戦によって使用されることなく、粉砕されたのですが、少量ながら市場に出回っています。なお、一銭という単位の貨幣が作られたのは、不発行ながらこの陶貨が最後となりました。お金を通じて戦争を捉えてみると、戦争を身近にイメージできるかもしれません。

8月6日(日)には自由研究応援講座「戦争を調べよう」(事前申し込み必要)を行います。ぜひ、ご参加ください。展示は9月3日(日)まで開催しています。

表

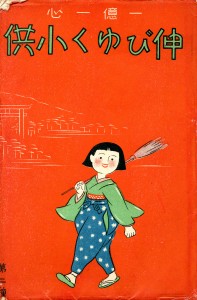

資料紹介「伸びゆく小供」 ~テーマ展 「戦時下に生きた人々」から~

2017年7月22日 今日はテーマ展「戦時下に生きた人々」の中から、「2 ぼくたちも戦争のなかにいた」のコーナーでパネル展示している「伸びゆく小供」を紹介します。実際は絵葉書の裏面に描かれています。封筒には「一億一心」のスローガンが記載されています。「ゼイタクハ敵」、「勤労奉仕」、「慰問袋」などのタイトルで子どもを登場させ、子どもでも分かりやすいように漫画風に描かれているのが特徴です。子どもたちにも生活の苦しさに堪え忍び、出征している兵士を思いやって国内を守る思想が強いられたのです。

展示室ではこの他にも戦艦文鎮やヘイタイ双六などのおもちゃ、日独のマークがあしらわれた子ども服、当時の教科書、武道が科目となった通知表、学徒勤労動員の写真なども展示しています。子どもの成長にあわせて資料を順番に展示していますので、当時の小学生から中学生までの様子がよく分かると思います。戦争と子どもについては、子どもは弱い立場で守られていたイメージがありますが、小学校五年生なら十年経てば一人前の兵士となります。そのため、大人たちは子どもの頃から国への忠誠心や兵士となることの意味をいろいろな手段を使って浸透させたのです。そして、純粋な子どもほど大人の考えを素直に正しいと信じたのです。当時の子どもたちの資料を、「純粋で弱い立場」という視点と、「将来の戦士」という視点で複眼的に見ていただければ、資料の見方も変わると思います。皆さんいろいろな角度から資料をご覧ください。展示は9月3日(日)まで開催しています。

封筒

ゼイタクハ敵

勤労奉仕

慰問袋

西予市宇和文化の里施設との連携

2017年7月19日7月15日(土)から、西予市宇和文化の里施設と歴博との相互割引を開始しました。歴博で、宇和文化の里施設(開明学校・宇和民具館)入館券をご提示いただくと、歴博の常設展・特別展・共通観覧券が団体割引料金となり、逆に歴博の観覧券を宇和民具館で見せていただくと、開明学校・宇和民具館の入館料が団体料金(50円引き)となるというものです。

西予市宇和文化の里とは、歴博が宇和にできた時から、いろいろと協力しあってきたところですが、お互いのお客様に、ついでだから少し周遊してみようかというきっかけとなって、のんびりと歴史や文化に触れあっていただければ幸いに思います。

歴博では、7月15日(土)から、夏の特別展「トリックアート大江戸物語」が始まっていますが、そのトリックアートの一つに桶の中を走って逃げる「桶泥棒」というのがあります。桶と言ってもプラスチック製の風呂桶くらいしか思い浮かばない方も多いと思いますが、ちょうど宇和民具館では、企画展「桶と樽のある暮らし」を開催しています。歴史のある宇和では、今も桶や樽を使っておられる醤油屋さんや酒屋さんがあり、桶を作っておられる職人さんもいらっしゃいます。

宇和民具館の中にも、歴博のポスターがあって、しっかり宣伝していただいてました。

宇和民具館の中にも、歴博のポスターがあって、しっかり宣伝していただいてました。

7月16日(日)には、今回の特別展の関連体験講座「江戸時代のくらしに学ぶ」が開催され、受講者の方々と一緒に、宇和民具館や末光家住宅など卯之町の町並み散策をしてきました。

出前授業「戦時下のくらし」

2017年7月12日当館では、一昨年の終戦70年を機会に出前授業「戦時下のくらし」を始めました。

今年も早速西予市立皆田小学校から依頼があり、6年生18名に2時間出前授業を行いました。出前授業の特徴は、普段ガラスケースの中に入っている資料を学校に持参し、児童の皆さんに直接触れて、感じてもらうことです。そして、2時間授業の場合は、防空頭巾やもんぺなどの着付け体験も行います。

先ず、児童の皆さんには当時の子どもたちが遊んでいた兵隊人形、兵隊双六などを紹介して、子どもたちも戦争と無縁ではなかったことを説明しました。その後、愛媛県も松山・今治・宇和島を中心に空襲を受けたことを、焼夷弾の殻や空襲を受ける前の宇和島と空襲を受けた後の宇和島の写真で紹介しました。続いて女性が出征する男性に贈った千人針を説明して、児童の皆さんに見てもらいました。赤い糸の一針一針にどういった思いが込められているか、もしお父さん、お兄さん、好きな男性が出征した場合、どうするか想像してもらいました。児童の皆さんは真剣に千人針を見つめていました。

また、当時の雰囲気を感じてもらうため、代表者に複製の防空頭巾・もんぺ・鉄兜・ゲートルを身につけてもらいました。「暑い」、「重い」といった感想が聞かれました。ゲートル巻はなかなか苦戦したようです。次に配給制度と切符制度の例として、当時一人に配られた米の分量や衣料切符を紹介しました。戦時下の苦しい生活を感じ取ってもらえたのではないでしょうか。

最後に2つのお願いをしました。一つ目は戦争がどんなに悲惨なものか、平和な世の中がどんなに大切なものか、もっと学習してほしいこと。二つ目は児童の皆さんが実際に出征した兵士や空襲を経験した方から当時の様子を聞き取ることのできる最後の世代であること。だからこそ、何でもいい、少しでもいいので、当時の様子を知っている方々に聞き取り調査をしてほしいこと。

博物館では7月15日(土)~9月3日(日)にかけて、テーマ展「戦時下に生きた人々」を開催します。当時の空襲、子どもたち、お母さんたち、特攻兵士、戦意昂揚の資料を展示します。特に今回は色々なポイントを設けて、小中学校の自由研究に対応できるものにしています。ぜひ、みなさんご来館ください。

千人針に聞き入る児童たち

当時のおもちゃを見入る児童

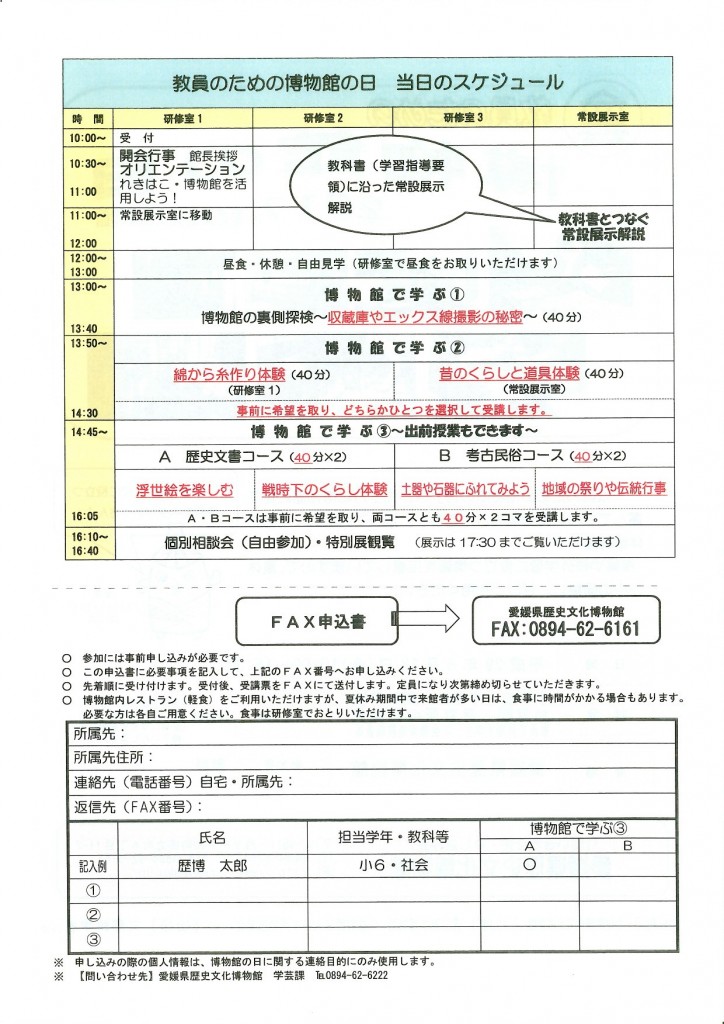

「教員のための博物館の日 2017」のお知らせ

2017年5月31日 当館では、8月18日(金)に今年も「教員のための博物館の日」を開催予定です。この講座は、学習指導要領に沿った展示室の利用方法や子どもの体験活動、貸出教材キット「れきハコ」、学習支援事業などを紹介する体験講座です。

当館では、8月18日(金)に今年も「教員のための博物館の日」を開催予定です。この講座は、学習指導要領に沿った展示室の利用方法や子どもの体験活動、貸出教材キット「れきハコ」、学習支援事業などを紹介する体験講座です。

対象は教職員の方、教員を目指す学生の方、社会教育施設職員の方などです。本講座に参加ご希望の方は、ホームページにある申込書に必要事項をご記入の上、当館学芸課宛てにFAXをお送りください。

テーマ展「よろいかぶと」、まもなく開幕です!!

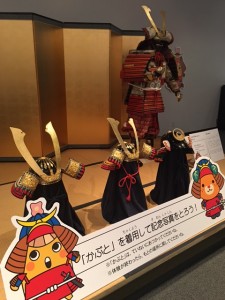

2017年4月20日文書展示室では、4月22日(土)からテーマ展「よろいかぶと」を開催します。展示では、古代のよろいから江戸時代の大名家のものまで、「よろいかぶと」の移り変わりを紹介します。

現在は、開幕に向けて列品作業中。

大名家の「よろいかぶと」を慎重に展示していきます。博物館が収蔵する「よろいかぶと」を一堂に展示する機会はこれまでありませんでしたが、大きなケースの中にずらっと並んだ様子は壮観です。

展示室内には、「かぶと」を自由にかぶって、記念写真を撮ることができるコーナーもあります。

5月5日から7日は、この場所でよろい武者に変身するイベントも行います。ふるってご参加ください。

よろい武者に変身★

5月5日~7日

10:00~12:00(受付は9:00~)

13:00~15:00(受付は12:30~)

参加費:当日の常設展示観覧券か共通観覧券が必要です。

定員:各日60人(定員になり次第、終了いたします)