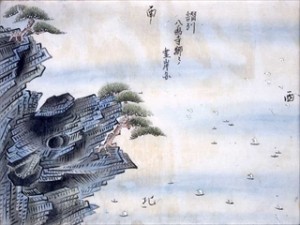

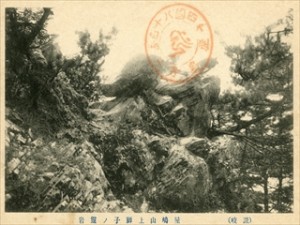

屋島には複数の展望台が設けられているが、なかでも獅子の霊巌の展望台は一番人気で、現在では夕焼けから夜景までを連続して見る「ゆうやけい」を楽しむ人も多い。歩き遍路の西丈が訪れたのは安全な日中と思われるが、その絶景をスケッチに遺している。

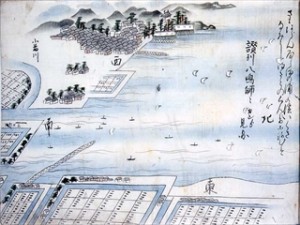

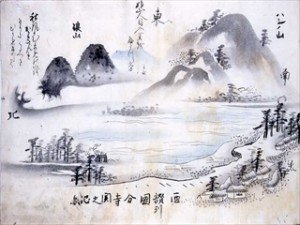

瀬戸内海の一大パノラマが広がるなか、西丈が描いているのは高松市街の眺望である。上部に海に面した高松城、そしてその左側には瓦屋根のたくさんの町屋が描かれている。弘化4(1847)年に刊行された『金毘羅名所図絵』には、城の近くに武家屋敷が雲霞のごとくたくさんあり、市中は商家や職人の家が軒を連ねて活発な経済活動をしていると、高松のことが記されている。その文章にぴったり対応する描写となっている。

左側から手前にかけては田圃のような表現がされているが、これは塩田である。高松藩では宝暦5(1735)年に殖産興業政策の一環として、藩営により屋島の西潟元(にしかたもと)に塩田を完成させている。この塩田は亥年にできたことから、「亥の浜(いのはま)」と名付けられ、総面積28町余りの高松藩を代表する塩田となった。西丈が獅子の霊巌から見下ろした際にも、美しい入浜式塩田の姿が広がっていたことであろう。それは西丈が住む大和国田原本では見られない風景であり、当時の旅人が瀬戸内海を見て感じる特有の美しさでもあった。

当館では、企画展「四国遍路ぐるり今昔」が、2月18日~4月6日の会期で開催しています。本史料は展示されていませんが、四国八十八ヶ所霊場の今と昔の姿を多彩な資料で紹介しています。ぜひご覧下さい。