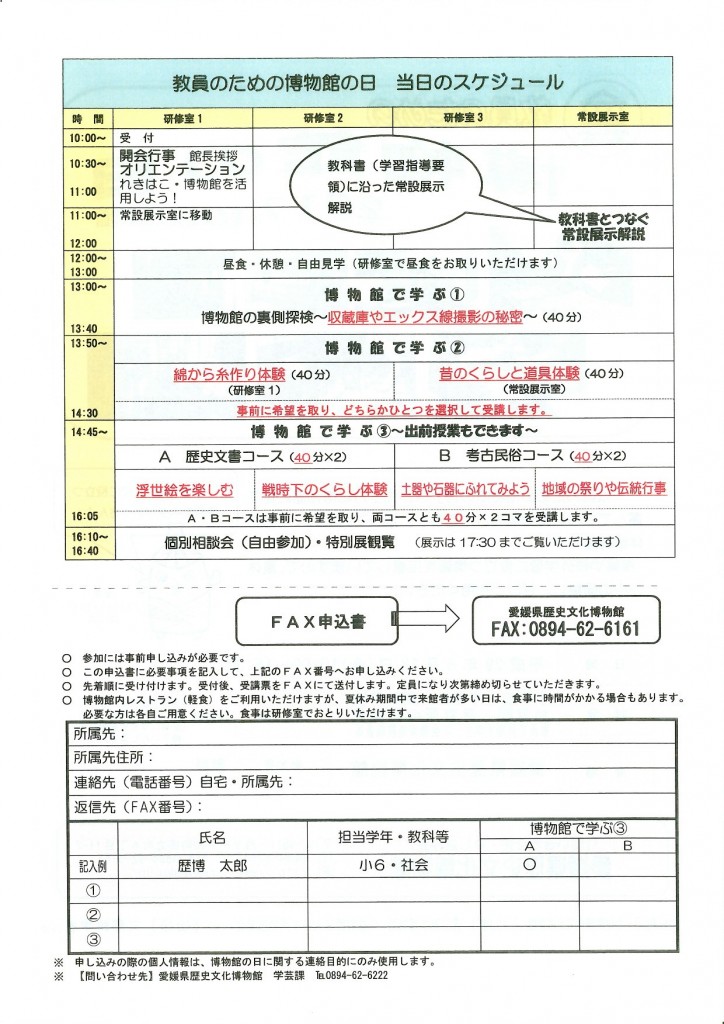

当館では、8月18日(金)に今年も「教員のための博物館の日」を開催予定です。この講座は、学習指導要領に沿った展示室の利用方法や子どもの体験活動、貸出教材キット「れきハコ」、学習支援事業などを紹介する体験講座です。

当館では、8月18日(金)に今年も「教員のための博物館の日」を開催予定です。この講座は、学習指導要領に沿った展示室の利用方法や子どもの体験活動、貸出教材キット「れきハコ」、学習支援事業などを紹介する体験講座です。

対象は教職員の方、教員を目指す学生の方、社会教育施設職員の方などです。本講座に参加ご希望の方は、ホームページにある申込書に必要事項をご記入の上、当館学芸課宛てにFAXをお送りください。

Archive for 5月, 2017

「教員のための博物館の日 2017」のお知らせ

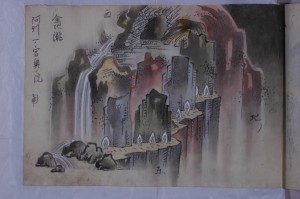

2017年5月31日中国四国名所旧跡図30 金地瀧(弘治滝) 阿州一ノ宮奧ノ院

2017年5月30日焼山寺から13番札所一之宮までの道、西丈は何度も川を歩いて渡りながら進んだものと思われる。そして、ゆるぎ石という大岩があるあたりから道を右に折れ、2キロメートルほど足を伸ばし、一之宮の奧の院、建治寺に立ち寄っている。

松浦武四郎の天保4(1833)年の「四国遍路道中雑誌」によると、奧の院には数丈の岩壁があって、大きな岩窟に蔵王権現を祀っていたとある。またさらに500メートルほど折れ曲がりながら下ると、不動滝に至ると記されている。この不動滝が、西丈が描く「金地瀧」のことと思われる。「水勢甚しく幅広し」という描写は、西丈の絵そのもの。滝の周囲の岩角には西国三十三箇所の観音を安置しているというが、これも西丈が滝の周囲の道に石仏を描いているので、この点もぴたりと一致している。

奧之院である建治寺は、天智天皇の時代(661~671年)に役小角が開基したと伝えられている。弘仁年間(810~824年)に空海が四国巡礼をしている際にここを訪れ、修行したと伝わる。西丈が描く滝は、鮎喰川の支流で西竜王山(495m)を水源とする金治谷川の沢の最上部にかかるもので、西丈は「金地瀧」の字を宛てているが、現在は「建治滝」と記され、滝行が行われる行場となっている。

遍路というと、ひたすら札所を目指して歩くイメージがあるが、西丈の場合、番外とされる札所にもよく足を伸ばしている。そのことで、記録にとどめられた一枚といえる。

中国四国名所旧跡図29 阿州右衛門三郎菴(杖杉庵)

2017年5月16日11番札所藤井寺を出ると、焼山寺越えという難所に差し掛かる。標高700メートルの12番札所焼山寺にまで登る3里(約12キロメートル)の山道である。このルートについて、松浦武四郎の天保4(1833)年の「四国遍路道中雑誌」には、「緑樹森々として甚物すごき處なり」とし、最後の「十八丁登るに如何ニも遍路中第一番と思われる」と記されている。また、焼山寺から13番札所一宮寺までは、5里(約20キロメートル)。この道も「山路渓間河あまた」の難所で、京都の商人升屋徳兵衛の文化6(1809)年の旅日記には、「道の側に遍路人の高山ゆへ遂ず死ゆへ墳墓数多あり」と記されている。

西丈は焼山寺から18丁(約2キロメートル)下った所にあった杖杉庵(徳島県神山町)を描いている。絵には「阿州右衛門三郎菴」と添書されているが、この庵は、遍路の元祖とされる衛門三郎が弘法大師とやっとめぐり会い、病死したとされる所に建っている。行き倒れた衛門三郎の杖を弘法大師が墓標として立てたものが育って、杉の大木になったというが、西丈の絵にも大きな杉とともにそれを拝む人物が描き込まれている。

『四国遍路道指南』(貞享4年)には、右衛門三郎の塚に加えて、しるしの杉と地蔵堂があると記されているが、時代が下った天保4年の「四国遍路道中雑誌」には、本尊が弘法大師像で、その傍らに石に腰掛けて、杖を突いた右衛門三郎像が安置されていることが記されている。江戸時代後期の『四国八十八ケ所永代笠講定宿附』(当館蔵)には、「右衛門杉 あん」とあり、燈明銭銅と記されていることから、遍路が訪れる番外札所として定着していることがうかがえる。

西丈は右衛門三郎伝説に因んで、ここでも二首書き付けている。

形見からミちを右衛門の三郎か野地のしるしに杉の一本

枝折して廻る邊路を導ん右衛門が杖の杉の一もと

中国四国名所旧跡図28 阿州切幡寺

2017年5月10日讃岐の88番札所の大窪寺から1番札所の霊山寺までは約40キロメートル。10番の切幡寺まではその半分の約20キロメートルなので、遍路の中には先に切幡寺に出て、それから1番に向けて逆に札を納めていくものも多かった。しかし、西丈は大窪寺の後に鳴門に寄っているので、1番の霊山寺に出て順に札を納めて行ったものと考えられる。松浦武四郎の天保4(1833)年の「四国遍路道中雑誌」では、88番から10番ヘの道を「到而山道のミにして眺望もなければおもしろからず」と記すのに対して、1番への道を浜辺道として「嶮路なる處もあれども眺望よし」としている。四国を描きながら旅をする西丈にとっては、浜辺道を通って正解といったところであろうか。

麓の切幡村から「九折嶮路」を登り切った山の中腹、標高155メートルの所に、切幡寺の境内がある。坂道を登ったところに二王門があり、その奥に本尊の千手観音を安置した本堂が見える。その右手前の茅葺きの建物が大師堂であろうか。松浦武四郎は、「前ニは北方幷吉野川を眺、淡州、紀州は手ニとる如く見、其風景筆紙ニつくしがたし」と記しているが、残念ながら西丈は切幡寺からの眺望を描き残していない。

寺の縁起によると、弘法大師がここに来た際に、天から幡1流が吹き流れてきたので、山に登ってみると、南海数千里を眺望して、補陀落世界のようだったので、救世菩薩の像を彫って寺を建てて安置したと記されている。また、言い伝えでは、修行中の弘法大師が、着物がほころびた僧衣を繕うため機織の娘に継ぎ布を求めたところ、少女が織りかけの布の中ほどを切って差し出した。大師が少女の願いを聞くと、千手観音を刻み、得度灌頂を授けた。すると、少女は即身成仏して千手観音の姿になったので、堂宇を一夜で建立し、切幡寺と名付けたと伝えられる。

西丈はその言い伝えを耳にしたのか、それに因んだ和歌を書き付けている。

乞へはとておる真中を切機寺五障の罪をあろふ手ぬくい

御仏の国へ騎込女武者機を切たる腕の強さよ

香川元太郎さん講演会「迷路はこんなにおもしろい」

2017年5月3日ゴールデン・ウィークも後半の5連休の初日。朝の高速道路下り線は、伊予インター手前2キロで渋滞が発生していました。最初は事故かと思ったのですが、明神山トンネルを出ると、あらフシギ! 普通に流れ出して、さっきの渋滞は何だったの? といった感じでした。

さて、歴博の特別展「迷路絵本 香川元太郎のフシギな世界」も、今日は香川元太郎さんご本人に来ていただいて講演会。講演会と言っても、子どもたちと一緒に「かくし絵」を見つけたり、迷路を解いてみたりといった形で進むのですが、頭が固くなってしまった大人と違って、子どもは難なく迷路をクリアしていき、本当にすごいなと感心しました。

松山市出身の香川さんの迷路の原点は、小さい頃、入りくんだ路地を通り抜けた体験。その後、松山城を皮切りにお城に興味を持つようになり、大学で美術を学んだ後、歴史考証イラストの世界へ。そして、息子さんにせがまれて描いた迷路が好評だったのにヒントを得て、「迷路絵本」の企画を思いつかれたそうです。

7月には、迷路絵本シリーズ最新作「おもちゃの迷路」がPHP研究所から出版予定で、ただ今、制作の真っ最中とか。

香川さんの講演会・サイン会は、明日5月4日(木)10:30からもあります。朝9:00からエントランスホール総合案内横で整理券を配布予定。原作者と一緒に迷路の楽しみ方を味わう、またとない機会ですので、ぜひご来館いただければ幸いです。