2017年も、残すところ、あと10日となりました。

歴博では、今週からテーマ展2本が新たに始まっています。

まず、「学芸員のまなざし~収蔵資料逸品展~」は、各学芸員がたくさんの収蔵資料の中から、思いのある逸品を選んで紹介するものです。今年は、学芸員のことが何かと話題になりましたが、学芸員のお仕事の一端を、ぜひご覧いただければと思います。そして、資料に対する深くて熱い「学芸員のまなざし」を感じていただければ幸いです。

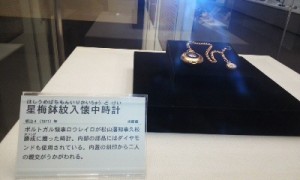

愛媛新聞の文化面に月2回連載させていただいている「えひめの歴史文化モノ語り」で取り上げたものや、先日、報道発表を行ったポルトガル領事が松山藩知事に贈った懐中金時計も展示しています。

もう一つのテーマ展は「戸島歌舞伎と川瀬歌舞伎」。宇和島沖の戸島で、若者たちによって演じられていた地芝居のゴージャスな衣装や浄瑠璃本、絵馬などを、現在、県内で唯一伝承されている川瀬歌舞伎の資料とあわせて紹介しています。

さて、歴博の年内の営業は25日(月)まで。一足早く年末年始の休暇に入らせていただきます。今年1年のご愛顧、誠にありがとうございました。

年明けは、正月2日からの営業です。お正月らしく、羽子板やコマ、凧をつくるワークショップや、1/6スケールで復元した坊っちゃん列車に乗車するイベントなどもやっていますので、初詣帰りに、ご家族おそろいでお立ち寄りいただければ幸いです。

1月2日には、南予の祭りに出てくる「ホタ」も登場する予定。「ホタ」に噛まれると一年無病息災とか、ぜひ体験してみてください。

それでは、2018年も歴博をよろしくお願い申し上げます。