蘭方医敬作 種痘願い出

田苗真土村の御用留帳

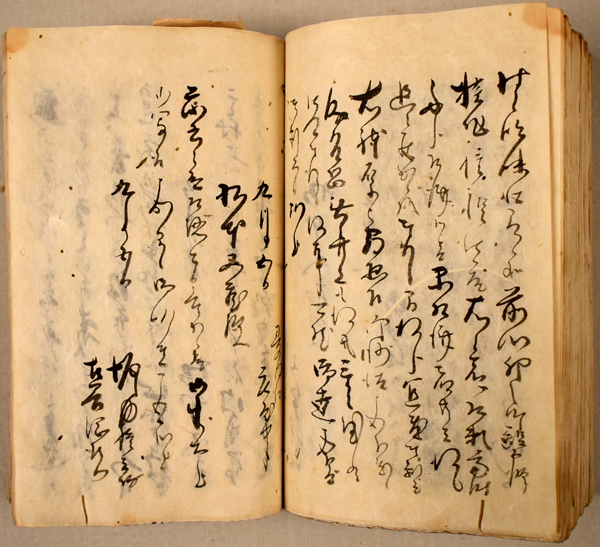

- 田苗真土村の御用留帳。文書による行政システムが発達した江戸時代、行政文書がいかに大切にされてきたかが伝わる。個人蔵、県歴史文化博物館保管

今回取り上げるのは、宇和島藩領の田苗真土村(西予市)の庄屋が書き残した御用留帳である。宇和島藩から田苗真土村に宛てたさまざまな指示・命令や、逆に村から宇和島藩に宛てた届け書や願書を書き留めたもので、1753(宝暦3)年から幕末までの160冊余りが現存する。ページをめくると、ミミズがはったような「くずし字」が現れるが、それらを読み解いていくことで、村の日常生活や世情などが浮かび上がる。

掲載している画像は、1853(嘉永6)年のもので、1行目終わりから2行目にかけて、「卯之町医師桂作」という文字が見える。この「桂作」とは、蘭方(らんぽう)医として知られる二宮敬作のこと。敬作は長崎に遊学、シーボルトに西洋医学を学ぶが、シーボルト事件により所払いとなり、伊予に戻り、卯之町で医療活動を行っていた。

さらに読み進めると、田苗真土村を含む多田組の庄屋たちが敬作に村人への種痘を実施させたいと藩に願い出ていることがわかった。江戸時代を通じて、天然痘は幾度となく流行するが、感染力が強い上に、致死率も高かった。そうした中、1849年に長崎のオランダ商館医モーニッケがバタビアから牛痘痂(ぎゅうとうか)を取り寄せ、そのワクチンを接種する種痘についに成功。新しい医療技術の種痘を普及させることが次なる課題となる。

宇和島藩は懇意にしていた佐賀藩からワクチンを譲り受け、1852年、宇和島城下において藩医による種痘が始まるが、遠隔地の村々への接種は一向に進まない。しかし、村役人や在村医が種痘を願い出ることで、藩領全体への普及の途が開かれる。最新の医療知識を長崎で得ていた敬作は、種痘の重要性を理解し、すぐに村役人に種痘の実施を働きかけたのであろう。

天然痘により失われた多くの命。それを目の当たりにしてきたからこそ、宇和島藩では、官民を挙げて種痘に取り組む体制が速やかに構築できたのではなかろうか。丑(うし)年ということで、牛からつくられたワクチンの話題を取り上げたが、コロナ禍の現在、遠隔地も含めた藩領全域への種痘の普及に主体的に取り組んだ江戸時代の人々から学ぶことは多い。

掲載している画像は、1853(嘉永6)年のもので、1行目終わりから2行目にかけて、「卯之町医師桂作」という文字が見える。この「桂作」とは、蘭方(らんぽう)医として知られる二宮敬作のこと。敬作は長崎に遊学、シーボルトに西洋医学を学ぶが、シーボルト事件により所払いとなり、伊予に戻り、卯之町で医療活動を行っていた。

さらに読み進めると、田苗真土村を含む多田組の庄屋たちが敬作に村人への種痘を実施させたいと藩に願い出ていることがわかった。江戸時代を通じて、天然痘は幾度となく流行するが、感染力が強い上に、致死率も高かった。そうした中、1849年に長崎のオランダ商館医モーニッケがバタビアから牛痘痂(ぎゅうとうか)を取り寄せ、そのワクチンを接種する種痘についに成功。新しい医療技術の種痘を普及させることが次なる課題となる。

宇和島藩は懇意にしていた佐賀藩からワクチンを譲り受け、1852年、宇和島城下において藩医による種痘が始まるが、遠隔地の村々への接種は一向に進まない。しかし、村役人や在村医が種痘を願い出ることで、藩領全体への普及の途が開かれる。最新の医療知識を長崎で得ていた敬作は、種痘の重要性を理解し、すぐに村役人に種痘の実施を働きかけたのであろう。

天然痘により失われた多くの命。それを目の当たりにしてきたからこそ、宇和島藩では、官民を挙げて種痘に取り組む体制が速やかに構築できたのではなかろうか。丑(うし)年ということで、牛からつくられたワクチンの話題を取り上げたが、コロナ禍の現在、遠隔地も含めた藩領全域への種痘の普及に主体的に取り組んだ江戸時代の人々から学ぶことは多い。

(学芸課長 井上 淳)

※キーボードの方向キー左右でも、前後の記事に移動できます。