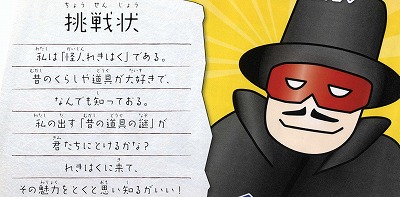

1月4日に行われた「昔の装具★ミステリーツアー」では、なんと怪人れきはくが登場しました!

うわさでは握手会と記念撮影会も行われたとのこと・・・

「昔の道具★ミステリーツアー」は11日(日)にも開催されます。

どうぞお見逃しのないよう・・・

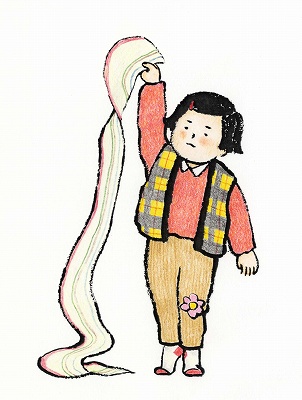

一寸先は闇(やみ)

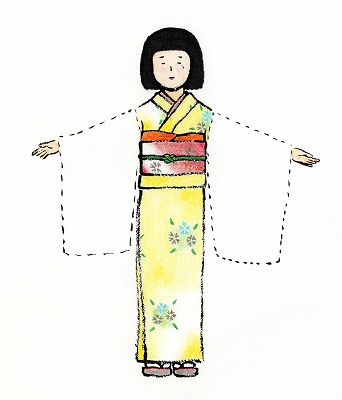

一寸の虫にも五分の魂(たましい)

(いずれもイラスト 菊池安希子)

一寸(すん)も五分(ぶ)も、昔使われていた長さの単位のことです。一寸は約3.03cm、五分は一寸の半分になります。

ですので「一寸先は闇」ということわざは、一寸というちょっと先でさえ何があるかわからず、真っ暗であるということから、未来のことは誰にもわからない、という時に使います。

「一寸の虫にも五分の魂」は、一寸という小さな虫にも体の半分も魂があるということから、小さいから弱いからといってばかにしてはいけない、という意味です。

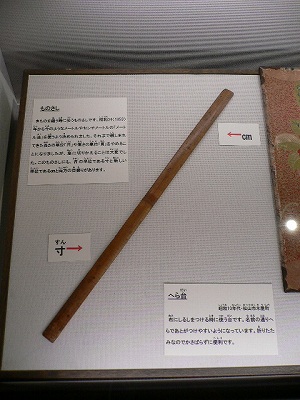

今のものさしには、今使われている長さの単位、cmやmmで長さが刻まれています。昔のものさしにも当時使われていた単位である寸や分の長さで刻まれています。ちなみに一寸の10倍が一尺(しゃく)、一尺の6倍が一間(けん)になります。

「昔の道具の謎をとけ!」展に展示中のものさしです。

寸と㎝の両方が刻まれています。

例 あの政治家が逮捕(たいほ)されるなんて、一寸先は闇だなあ。